大麻規制の法的問題点 そこに科学的根拠や人権尊重はあるのか?

改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法が昨年10月に施行され、大麻の厳罰化が進みました。そこに科学的根拠はあるのか、人権は考えられているのか、刑法学者の園田寿さんが検討します。

公開日:2025/07/14 01:00

昨年12月に改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法が施行され、大麻の成分を使った医薬品が使えるようになり、大麻使用罪が運用開始された。

影響はどのように現れているのだろうか?そしてどんな意義と課題があるのだろうか?

日本精神神経学会学術総会で6月20日に、「改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法の意義と課題、ならびに薬物依存症臨床への影響」と題するシンポジウムが開かれた。

演者一人ひとりの報告と議論を連載で詳報する。

3回目は、甲南大学名誉教授の刑法学者、園田寿さん。

伝えたい2つの問題

私は法律家なので、今回の大麻取締法の改正問題について、法律的な観点、特に刑法学者なので刑法的な観点から検討を加えたいと思います。

お話ししたいことが2点あります。

1点目は、この大麻取締法改正は、そもそも大麻の有害性を科学的に議論して、規制についての問題点を共有した上での立法だったのかどうか。

2点目は、この改正によって大麻規制が強化されたわけですが、これは大麻の有害性に関する科学的知見と法規制の間の乖離を広げるだけではなくて、薬物問題を公衆衛生の問題と見る近年の国際的な薬物政策の動きにも反しているのではないかということです。

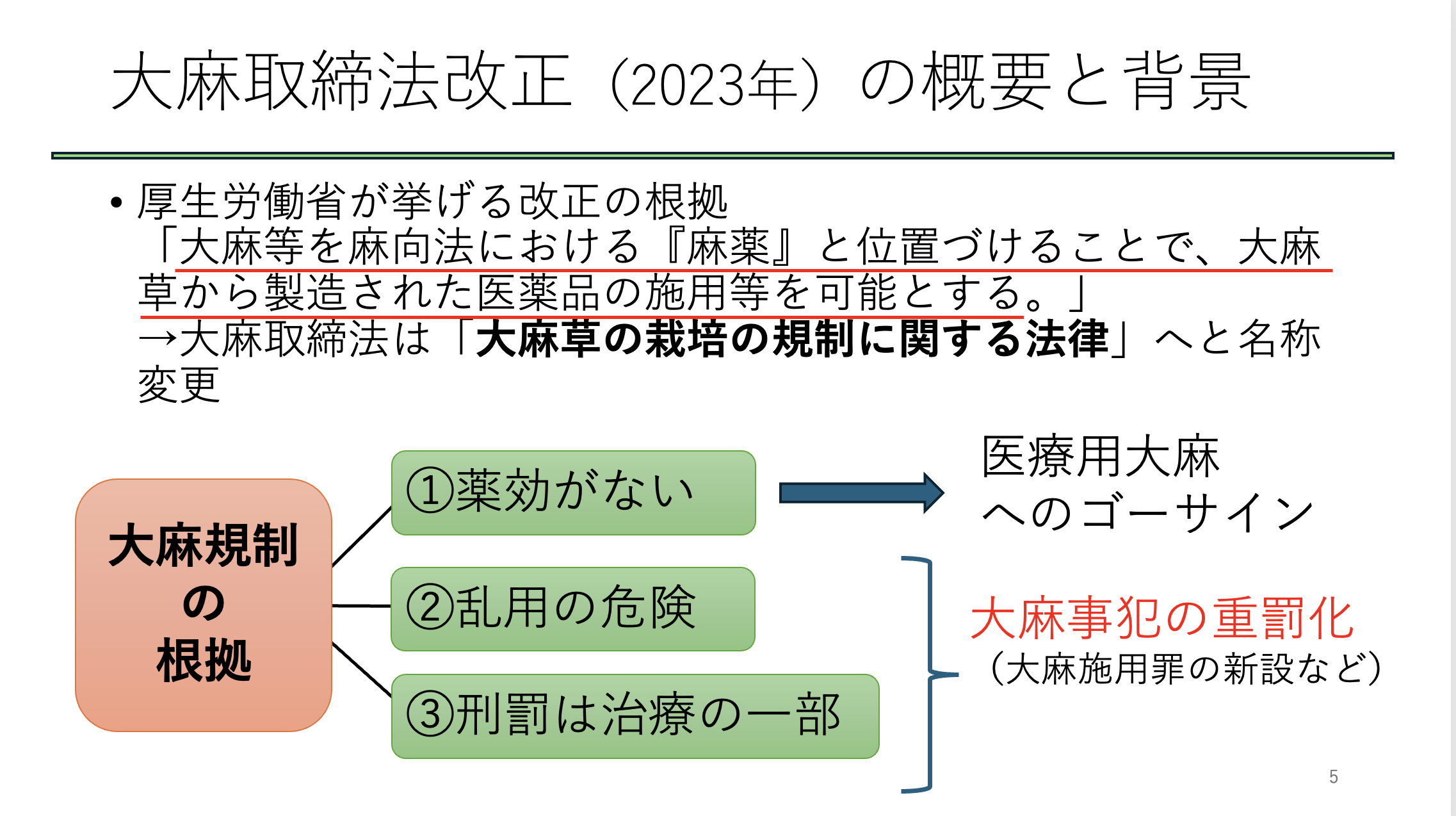

大麻規制を支えていた3つの根拠

まず大麻取締法の改正ですが、従来の大麻規制を支えていたのはこの3つの根拠です。

1つ目は、大麻には薬効がないこと。

2つ目は、大麻には依存性があって依存症になる危険が高いこと。

3つ目は、これも改正の議論でよく言われたのですが、刑罰が治療の一部であること、あるいは処罰が治療のきっかけを与えるということ。

以上の3点が、従来の大麻規制の根拠であったわけです。

大麻に薬効があると改めることで医療用大麻解禁

今回、厚生労働省は、一つ目の「大麻には薬効がない」という知見を改めました。

厚労省の説明によると、大麻を麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」と位置づけることで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするために、薬効がないという知見が改められました。いわゆる医療大麻へのゴーサインが出されたわけです。

大麻犯罪の重罰化

ところが、2番目の乱用の危険性や「刑罰は治療の一部である」点については、逆に大麻事犯の重罰化が行われました。

最も顕著なのは、「大麻施用罪」の新設です。従来は大麻使用という行為については、処罰規定はありませんでした。

これまでは大麻の所持罪で検挙されたわけですが、大麻使用を直接処罰し7年以下の拘禁刑が科されるということで、一挙にかなり重い犯罪として規定されました。

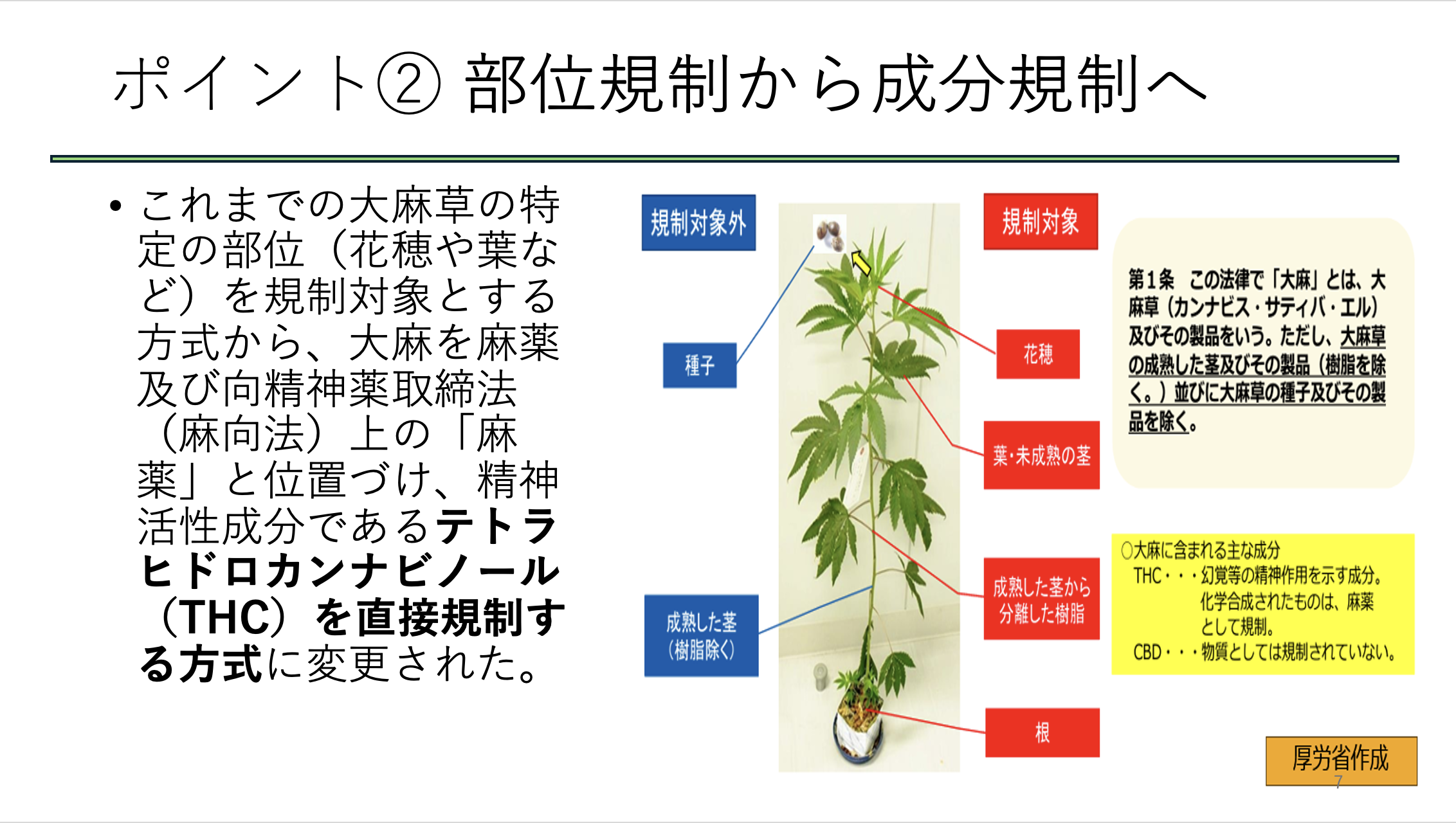

部位規制から成分規制へ

2つ目は、部位規制から成分規制への変更です。

従来は、大麻草の花穂(かすい)という部分や葉っぱの部分、根っこの部分などの部位によって規制されていました。

いわゆる精神活性成分であるTHCが分離されたのは1964年のことで、大麻取締法が制定されたのは1948年ですから、この法律の制定段階では、精神活性物質が一体何なのかということがよくわかってなかったんですよね。

それで部位規制となったわけですが、それが今回、THCを直接規制することで、いわゆる部位規制から成分規制に変わったわけです。

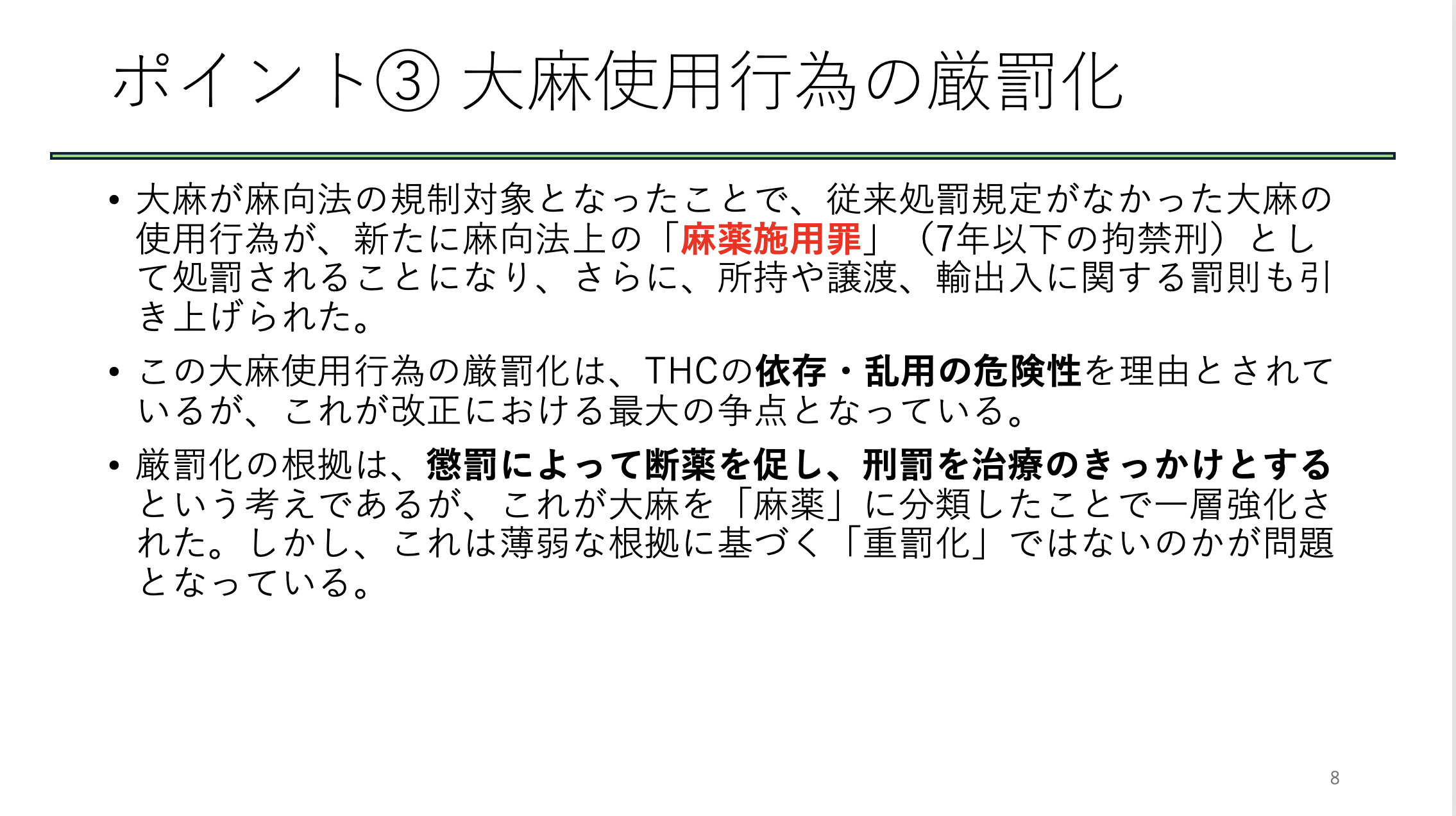

大麻使用行為の厳罰化

これに伴って、大麻の使用行為が厳罰化され、新たに設けられた大麻施用(しよう)罪は「7年以下の拘禁刑」と極端に重い犯罪になりました。

そして、この厳罰化の根拠は、「懲罰によって断薬を促す」「刑罰を治療のきっかけにする」という考え方です。大麻を麻薬に分類したことで、一層強化されたのです。

これは、薄弱な根拠に基づく厳罰化、重罰化ではないのかが、一番問題になるだろうと思います。

大麻は「麻薬」なのか?

大麻は果たして麻薬なのか、です。麻薬という言葉にはっきりとした定義はないと思います。

医学的な定義もそうでしょうし、一般的にも、麻薬とは何かという定義はないだろうと思います。

一般的に麻薬は、眠りをもたらすイメージがありますが、大麻には独特の精神作用があるので、麻薬に分類するのは不適切、不適切であるとWHOの公式文書などにも書いてあります。

しかし、法的な定義が曖昧な麻薬という言葉は、どこの国でも規制や処罰を拡大するのに使われる傾向があります。

改正の根拠資料を見ても、なぜ大麻を法的な定義が存在しない「麻薬」と呼ぶべきなのかについて、明確な説明はどこにもありません。例えば、 麻向法における麻薬と分類されたわけですが、同法が麻薬をどういうふうに定義してるかと言えば、麻向法の第2条第1号で、「別表第一に掲げる物及び大麻をいう」と書かれています。これだけなんです。

つまり、これ以上でもこれ以下でもない。別表1に放り込めば全部麻薬になるということです。

確かに法律の中には、明確な定義がなされていない概念は多いです。

例えば「わいせつ」という概念もそうですが、しかしこれは、長い間の判例の中で、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義が形成され、これに従って法律が運用されています。

ところが、麻薬に関しては、判例におけるそういう定義すらありません。別表1に放り込めば全部麻薬になる。

これは法的な規制としては、かなり異例のやり方だと言えると思います。

国際条約の影響

そもそも、じゃあなぜ大麻が麻薬なのかですが、これは国際条約の影響があると思います。

現在の国際的な薬物規制は、3つの条約に基づいています。

「麻薬に関する単一条約」は1961年、「向精神薬に関する条約」は1971年、「不正取引防止条約」は1988年に成立し、この3つの条約で現在世界中の麻薬規制の基本的な枠組みが形成されています。

特に単一条約は、ほとんどの国が加盟し、加盟国はこの単一条約の趣旨に沿って国内法を整備する義務があります。

19世紀から20世紀初頭のいわゆる中国のアヘン渦をきっかけにして、1912年に締結されたハーグのアヘン条約で初めて、国際的な規制の合意が形成されました。

この時にインド大麻、カンナビス・インディカという種類ですが、これが規制対象になったわけです。ところが、当時は、簡単に言えば合法な医薬品の横流しを防止することが喫緊の課題であるということで、このアヘン条約が締結されたのです。

要するに、非医療的使用を処罰するということではなくて、合法な医薬品の横流しを規制するという意味でした。

そのために1936年には薬物の違法取引自体を国際犯罪とする条約が締結されています。これが薬物規制体制の大きな転換点となりました。

不寛容主義の「単一条約」

そして、それを引き継ぐ形で1961年の単一条約が成立しました。この条約は、薬物や薬物依存を前文で「悪」だと決めつけて、薬物の乱用、使用自体を処罰の対象とするとしています。初めて正面から罰則規定を盛り込んで、不寛容主義、懲罰主義、簡単に言えば懲罰的断薬主義を前文で宣言しています。

また、単一条約は、科学的根拠もないままに、大麻をヘロインと並ぶ最も危険な薬物に分類しています。そこで、そういうものを加盟国は各国で規制することになったわけです。

さらに、大麻の栽培、取引、消費の完全禁止を書き、要するに大麻草をこの地球上から根絶すると、厳罰主義的なアプローチへの転換になったのがこの61年の単一条約でした。

それまでは合法な医薬品の横流しを防止することが主眼だったのですが、それによって、いわゆる組織犯罪、闇組織が非常に活性化して、闇取引が増えた。だから、今度は使用自体を処罰する形に転換していったわけです。

単一条約の問題点

懲罰的断薬主義が特徴の単一条約は、麻薬への依存は悪と、非常に感情的な言葉を使って表現しています。そして、加盟各国は、こういう原則をそのまま受け継いで、国内法でそういう仕組みを作っていきました。

単一条約の問題点としては、大麻に関する科学的なエビデンスがほとんど検討されないまま、大麻が危険視されていたことが挙げられます。

当時の植民地主義、それから社会的な緊張、人種差別といった背景のもとでこういう条約が構築されました。特定の薬物を、特定のマイノリティと結びつけることで偏見と恐怖をあおって、これを反薬物法の成立に利用してきた。そんな歴史があります。

特にアメリカ主導でこういうことが行われてきたのですが、例えばアヘンは中国人、マリファナはメキシコ人、コカインは黒人という、そういうステレオタイプのイメージでこういう規制が行われてきました。

その背景には、薬物政策というのは基本的に道徳の問題なんだという考え方があります。大麻の危険性の認識と、条約の基本的観点との間の溝を、これが深めていくと言えると思います。

日本の司法はどうかといえば、1948年の大麻取締法制定以後、法廷で大麻の有害性についてはかなり議論になりました。昭和60年に最高裁が2つの決定を出してます。

ただ、その根拠が何もないのです。大麻の有害性は自明であるとか、立法事実なのだと書いています。立法事実というのは、証明する必要のない事実という意味です。法廷で証明する必要がない事実なのだと、これが根拠なんです。

大麻を処罰する根拠は何かというと、有害性が自明であるということと、立法事実、この2つが根拠なんですよね。根拠と言えないのですけれどもね。

アメリカが「薬物戦争」を宣言

単一条約以降、アメリカでは、1971年に当時の大統領のニクソンが、薬物の根絶を掲げた「薬物戦争」を宣言します。

1998年の国連総会では、「10年以内の薬物根絶」という目標が掲げられました。そういう非常に厳しい政策を各国に呼び掛けたわけですが、これは結局失敗に終わりました。

結果的に薬物戦争は、貧困層への負の影響、刑務所の過密化、薬物使用者が地下に潜ったことによる注射器の共有、それからHIV、C型肝炎感染率の上昇、疼痛緩和医薬品を必要とする患者へのアクセス制限、そんな多くの社会的な問題をもたらしました。

人権尊重やハームリダクション 新しいアプローチへ

このような状況を掲げて、2016年の国連総会では、人権尊重やハームリダクション(※)といったような新たなアプローチが加えられました。大麻の有害性を見直して厳しい処罰を回避するように各国に推奨しています。

※薬物使用による健康被害や社会的なマイナス面を軽減するアプローチで、必ずしも完全に断ち切ることを目標とはしない。

世界の潮流は、明らかに大麻の自己使用や所持の非犯罪化、非刑罰化に向かっているのだろうと思います。

薬物の自己使用をなぜ罰するのか?

薬物の自己使用は、要するに自分自身に対して害を及ぼす行為であって、リストカットやオーバードーズと基本的に同じです。

自分にしか害を及ぼさない。これをどういう観点から処罰するのかということが、大きな問題です。

「治療のために処罰するのだ」という考え方がありますが、WHOの資料を見ると、大麻の場合は常用者の9%しか依存症にはならないというデータがあります。 つまり、圧倒的大多数の人は何の問題もなく大麻を使用しているのですね。

日本では1980年代から「ダメ。ゼッタイ。」というキャンペーンがあります。 明らかにこれは過剰な脅し、脅迫だと思います。過食や過度の飲酒、喫煙、ゲーム依存、ギャンブル依存、市販薬のオーバードーズなど、健康や人間関係に影響を及ぼす行為は無数にありますが、そういうものは処罰の対象になっていません。

保護するために罰する?むしろ問題はスティグマを刻むこと

なぜ大麻の使用だけが厳罰化されるのか、その理由はよくわかりません。

「パターナリズム」というのは、その人のためを思って罰するという考え方です。青少年の保護などについてパターナリズムが必要と言う人がいるわけですが、タバコやアルコール、市販薬のオーバードーズなどは処罰されていませんから、そのパターナリズムの考え方を一般化するのは困難だろうと思います。

むしろ薬物の自己使用を処罰することで、薬物そのものによる害よりも、前科や社会からの排除といった形で特に若い人の心と経歴に深い傷を与え、より有害な結果を招く可能性は大いにあります。 何よりも薬物使用者というスティグマを避けるべきであると思います。

薬物は「乱用」という言葉をよく使いますが、その言葉自体、バイアスを持っています。 つまり、支配的な規範からの逸脱という意味を持っていますから、「薬物乱用」という言い方も、もう既にバイアスを持った言い方になると思います。

社会に与える損害と刑罰の重さが釣り合っていない

最後に「比例原理」について少し説明します。 我々法律家は何らかの立法があった場合、その立法の妥当性を判定するのに「比例原理」を考えます。 比例原理とは、「その行為が他者や社会に与える損害と、刑罰が釣り合っているかどうか」です。

人の基本的な権利に国が介入する場合は、侵害が最も少ない選択肢を選ぶべきであると考えられています。

今回の法改正のように、科学的な根拠もなく大麻を麻薬に分類して重罰化するのは、この比例原理に反する乱暴なやり方だと思うわけです。

最高7年の拘禁刑ですから。百歩譲って、処罰が治療のきっかけになるというならば、なぜ罰金ではダメなのか。なぜ最高1年の拘禁刑ではダメなのか。なぜ7年の拘禁刑という非常に重い罰を科すのか。ここは説明できないと思います。

【園田寿(そのだ・ひさし)】甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授

1952年生まれ。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。