父の沈黙を問い直す アルコール依存、DV、無気力ーー被害と加害が折り合う場所で

酒に溺れ暴力を振るい、家庭を崩壊させた父親。日本の家庭において長らく”語られない存在”であった父親。今、世代間のアディクション連鎖を止めるために、父親の「空白」を埋める試みがはじまっている。

公開日:2025/10/28 09:00

.png)

目の前に差し出されたのは、一枚の古い写真。

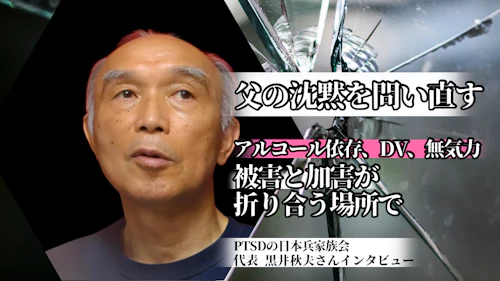

「キリッとして、いい男でしょう」と語るのは、PTSDの日本兵家族会の代表・黒井秋夫さん。写真に写っているのは、出兵当時の父・慶次郎さんの姿だという。

「私のお気に入りの写真です」と喜色を滲ませつつも、その先の言葉は途切れた。 秋夫さんが語る“いい男“の片鱗を証明するものは、この写真の中にしか残っていない。

「私が知っている後年の父は、こうじゃなかった。いつも無表情で感情の起伏がなく、ほとんど口を開かない。いてもいなくても同じ、そんな人でした」

本稿では、心を通わせられなかった父親を「戦争被害」から捉え直そうとする黒井秋夫さん、そして父親をアルコールや暴力に駆り立てたものの正体に迫る同会の活動を紹介する。

(取材・文:遠山怜)

アディクションの連鎖を辿って

同会は全国から50代〜70代の「復員兵の子ども・孫世代」が証言し、戦争被害が家族関係に及ぼした影響を明らかにする活動を行っている。現在、兵士と戦争トラウマ研究の第一人者・上智大学の中村江里准教授に協力し、全国規模で調査を行なっている。

秋夫さん:「みんな、子育ても仕事も一段落する年代なのに、いまだ心の不調を抱えている人が多い。父親の存在が棘のように心に刺さっている。なぜ自分はこんなに苦しいのか、どうしてうちの親はあんなに冷たかったのか。心に癒えない痛みを抱えて、ここにたどり着いた人が多い」

会のメンバーが抱えている苦痛はさまざまだ。暴力を振るう父親の記憶に今なお苦しむ人、お酒や薬物に溺れる父親を救えなかった後悔を抱える人、そして「親のようにはならない」と誓いながら自身もアルコールの問題に悩み、絶望する人。

我が身に刺さった棘を抜くと、穴が空いている。父とは何者だったのか。母はなぜ従うしかなかったのか。そして自分はどうしてこうなのか。家族たちは、その空洞の奥に答えを探している。

空白の家長

会の代表・秋夫さんもまた、父親という空白を埋めようと試みたひとり。

秋夫さん:「家の中で、親父との会話がほとんどなかった。普通の家なら『坊主、最近調子はどうだ』『勉強してるか』と声をかけるでしょう。うちにはそれがない。話しかけても何の反応もないし、目の焦点も合わない。心の交流というものがまったく望めなかった。かろうじて就けた仕事は現場作業員で、家計は母親が臨時の仕事をしてなんとか賄っていた。兄は父の代理で町内会や寄り合いに駆り出されていたものだから、不満たらたらだった。子どもながらに『こういう男にはなるまい』と思ったものです」

「ある日、父の実兄にあたる叔父がこう漏らしたんです。『お前の親父は昔は学業優秀で、兄として将来が楽しみだった』と。それを聞いた当時は、到底信じられなかった。親父は一家の中心にいて、下にも置かない扱いだったけれど、家族の誰からも期待されていなかった。子どもが就職する、結婚する、孫が生まれるーーそうした出来事から遠いところにいた」

父・慶次郎さんの死後、秋夫さんは偶然PTSDを抱えたベトナム帰還兵を追ったドキュメンタリーを見た。

「その瞬間、なぜか強烈に親父のことを思い出したんです。戦争でトラウマを負った兵士は、感情の麻痺やフラッシュバックなどさまざまな後遺症に苦しむという。『以前は優秀だった』という叔父の証言と後年の親父の様子に、ようやく合点がいった。ああ、親父は心を壊されていたんだと」

秋夫さんは父・慶次郎さんの調査に乗り出し、メディア報道を通じて成果を報告すると、全国からポツリポツリとそれに続く人が現れた。同会は、父親を知ることで世代間で受け継がれてきた傷みの正体に迫ろうとしている。世代間で連鎖するアディクションを読み解く、パズルのピースの一つになるかもしれない。

祭りの後に酒が必要だった

メンバーの証言を一部紹介しよう。当事者の実弟は、こう証言する。

「兄はもともと人当たりがよく、世渡り上手な人でした。兄のおかげで自分もよい扱いを受けたものです。この町ではじめて航空隊に入隊すると決まり、みんな誇らしかったものです。終戦後、兄は命からがら復員して鉄工場をはじめました。でも、うまくいかないんです」

「かつて、戦地に赴く兄をやれ勇ましい、国の誉だと周囲は囃し立てました。でも、戦争が終われば風向きが変わった。日本はこれから上り調子という時に、誰も生き死にの話なんて聞きたくないでしょう。でも、兵士はどうしたって、口の端にのぼる言葉に戦争で苦労したことが滲んでしまう。次第に人が離れていき、兄は飲めない酒を飲み、最後はアルコールに呑まれるようにして亡くなりました」

神輿に担がれ戦地に赴いた若者が、帰国したときには祭りは終わっていた。社会の期待からこぼれ落ちた男たちは、酒や薬物、あるいは暴力に心の慰めを求めた。戦争を機に「酒にめっぽう弱いのに飲むようになった」「気弱なタイプだったのに暴力的になった」と、奇妙な変化があったと証言する人は多い。

繰り返される被害と加害、親は子に依存

復員後の兵士たちは、妻帯を勧められ、家庭に戻された。だが、戦場で刻まれた暴力の記憶は、家族という小さな共同体の中で暴走した。ある娘はこう語る。

「父ほど酒を飲み、暴れる人を知りません。酔って奇行に走り、急に怒り出して手当たり次第に暴力を振るう。父のせいで私の家族は壊れてしまった。だから、私の生まれたばかりの子を見せたとき、柄にもなく『お前も大きくなったなあ』なんて目を細める父に、無性に腹が立ちました。我慢の限界だった私は、『お父さんのせいで私はおかしくなったんだ。お父さんといたら誰だっておかしくなるよ』と言いました。戦争トラウマの可能性に思い当たったのは、父が亡くなってからずっと後のことです」

一方、娘の立場から、父親と母親との関係をこう語る人もいる。

「父は当時の軍用品を異様に大事にしていて、子ども心に何か恐ろしいものを感じていました。その一方で、妻や子どもの扱いは所有物以下でした。徴兵時に上官から受けたしごきやいじめ、自分を殺戮の舞台に送り込んだ国への恨みを、妻子にぶつけることで、どうにか心を保っていたように思います」

「そんな心ない夫と添わされた母の嘆きはどれほどのものか。その憤懣は全て、娘である私に向けられました。きっと息子ーー男の子には女の苦しみはわかるまいと思ったのでしょうね。母は同じ女である私に依存することで、なんとか家庭を保っていたのだと思います」

「父の中で蠢いていた数々の欲望は、日本を戦争に導いた身勝手な支配欲と名誉欲そのものではないでしょうか。晩年、父は離婚を切り出され、誰にも看取られず亡くなりました」

家族という聖域

毒親、家庭内暴力の問題に向き合ってきたカウンセラーの信田さよ子さんは、自著『家族と国家は共謀する サバイバルからレジスタンスへ』(角川新書)にて、戦後の日本家庭に家父長制とジェンダー観が与えた影響は大きいと語る。以下、書籍より一部引用する。

「『法は家庭に入らず』という明治民法の精神は、戦後の民法にそのまま引き継がれている。法的規制が及ばないということは、言い換えれば家族は無法地帯ということになる。親や夫はやむを得ず 「手を上げる」のであり、スパルタ教育や亭主関白は美名とされ、彼らは加害者などと呼ばれることはなかった。 家族を束ねる家長の立場に立てば、家族の中に「暴力」など、はじめから存在しない」

「娘たちの多くもその規範ゆえに苦しむが、息子たちにはもっと深くそれが植え付けられているはずだ。自らが母によって支配され、抑圧されたということは、母の加害性=自らの被害性を認めることになる。父に敗北するならまだしも、母に敗北することは、息子たちのジェンダー観を覆すものだろう。男が男に負けるのは屈辱ではない。しかし、女性に負けることは、彼らの根本にある男性優位的価値観に抵触する」

日本の家庭は、家族という聖域の中で自分より弱い存在に依存し搾取することで、帳尻を合わせてきたのかもしれない。

アディクションの家族史をひらく

秋夫さんを筆頭に、同会は国に全国規模の調査を求めている。戦時中、千葉県・市川市にある国府台陸軍病院(現 国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター)には、約1万人の精神疾患兵士が入院し、戦争後遺症の調査が秘密裏に進められていた。終戦後、軍部はカルテの焼却処分を命じ、現在残っているのは当時の院長らが秘匿していた一部の症例記録である。入院も叶わなかった兵士の足取りを明らかにする手がかりは、当事者家族らの証言を残すのみ。

秋夫さん:「知らぬ間に戦争の後遺症に巻き込まれている当事者は、たくさんいるはず。でも、家族の暗部を口にすれば、『亡くなった人に鞭打つなんて』と後ろ指を刺される。おかしいじゃないですか、『戦争に行け』と命令した国や軍の幹部は知らんぷりで、末端の兵士と家族だけが責任を負わされるなんて。『あなたたちのせいではない』と国が認めるだけで、救われる人はいるのに」

父という棘を抜いた後も、血は流れ続けている。傷みにうめくのは自分の声か、あるいは父または母の残響か。それがかさぶたとなり、癒える日が訪れるまでには、もう少し時間がかかるだろう。

コメント

何かに依存しなければ生きていけなかった状況が伝わってきて、切なくなりました。

服役から帰ってきた父親は被害者であり、加害者でもある。

私の祖父は物心つく前に亡くなってしまい記憶にはありませんが、同じような苦しみを抱えていたのかなと思いを馳せました。

傷ついた家族たちが持つ棘を抜いた後の穴が、活動によって埋まっていく事を願っています。

今、とても便利で清潔で安全な日本という国に住んでいる、守ろうとしてくれた人々がいて、でも未だにこんなに悲しいことが止まらない。祖父が戦争に行き、母がAC、私もACです。それでも明日食べるものがあることに感謝です。そしてこの活動を知ることができて良かったです。

私の父もシベリア抑留からの帰還兵でした。子どものころ、一緒に寝ていた父親が夜中にうなされる、苦しそうな恐ろしい声でたびたび目を覚ましたことが忘れられません。

父は子煩悩で3人兄弟の私達をとても可愛いがってくれました。

戦争の話は夜お酒を飲んだ時だけ話していました。戦友たちの過酷で悲惨な最期のことは父自身の体験記に綴り、私達も読む機会がありました。

母も戦後、幼い兄達を連れて満州から引き上げてきた言語を絶する苦しい体験をしてきましたので、その頃の周りの人達の様子を話すときは辛そうでした。

父は毎日晩酌をしてから寝ていましたが、今思うとそれがなければ眠れなかったのかなと思っています。

ギャンブル依存症の家族と少し似ていると思いました。

三点方式を見て見ぬふりをし、れっきとしたギャンブルであるパチンコ・パチスロ業界を、警察の天下り先にするために「遊技」と認めている日本。末端の利用者と家族が、ギャンブル依存症の責任を負わされ、国は知らんぷり。とても悲しい現実です。

でも声を上げていかなければ、何も変わらない。黒井さんの活動の意義は、非常に大きいと思います。