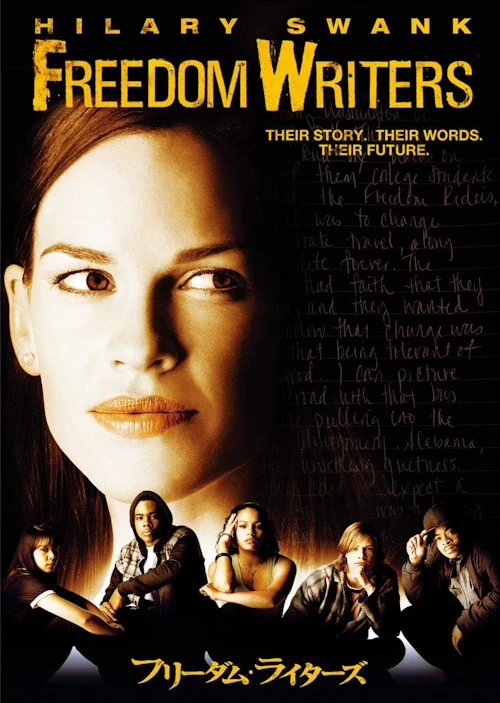

暴力、貧困、依存症……荒廃した教室に奇跡を起こした教師の実話『フリーダム・ライターズ』#依存症を描いたおすすめ映画

ロス暴動から2年、1994年ロサンゼルス郊外の公立高校で起きた奇跡の実話。新任教師から手渡されたノートに書き始めた日記が、心が荒んだ生徒たちの人生を大きく変えていく……。オスカー女優のヒラリー・スワンクが初めて製作総指揮、自ら主演。

公開日:2025/01/31 08:00

原作がある映像作品は、よくできたものほど「どちらが良かったか」と比べたくなるものだが、『フリーダム・ライターズ』もそんな一作だろう。

アメリカの高校英語教師エリン・グルーウェルと、彼女の教え子たちが書いた日記が集められて出版された本が原作『フリーダム・ライターズ』。

ベストセラーとなったこのノンフィクション作品を映画化したのが、『ミリオンダラー・ベイビー』で2度目のオスカーを受賞したヒラリー・スワンクだ。彼女は本作で初めて製作総指揮を手掛け、自ら主演も務めたという熱の入れようである。

2007年公開と少し前の作品だが、「自分の言葉をもつ」という普遍のテーマを描いた作品なのでぜひご紹介したい。

●ロス暴動直後の「ギャング・ラップの街」

ヒラリー・スワンク演じる、理想に燃える新任教師エリン。担当は国語(英語)。赴任したのはカリフォルニア・ロサンゼルス郊外、ロングビーチにある公立ウィルソン高校。ロス暴動から2年後の1994年のことだった。

ロングビーチは、MTVが「ギャング・ラップの街」と名付けて、ストリートには落書きや銃が蔓延していることを紹介したようなエリアだ。

学校は海から2、3マイルの安全な地域にあるのだが、バスを乗り継いで通う生徒の中には、海沿いに住む裕福な家庭の子どももいれば、スラム街に住む貧しい家庭の子どももいる。

ウィルソン高校では、白人、アフリカ系アメリカ人、ヒスパニック(ラテン系)、アジア系といった異なる人種、宗教、文化を背景にもつ子どもたちが共存していた。しかし1991年、ロス暴動のきっかけともなったロドニー・キング事件(スピード違反のアフリカ系男性に白人警官が暴行を加えた)以来、学校内にも人種間の緊張が流れ込んでいた。

●荒廃した教室

エレンが、初めて担当することになったのは高校一年(日本だと中学3年生の年齢)の302教室。初日、夢で胸を弾ませて教壇に立ち生徒を待っていると、ドアから入ってくるのはラップのミュージックビデオに出てきそうな「ワルい」生徒ばかり。

シックなパールのネックレスをつけるような新米教師のエリンを一目見て、「わかってなさそう」とバカにして、もちろん受け入れずに、教室から追い出そうとする荒れ放題のクラスだった。

生徒たちはアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、アジア系といった人種ごとに結束して座り、外の世界と同様に、お互いにいがみ合っていて、ぴりぴりした緊張感が漂っている。ちょっとしたことから授業中でもすさまじい喧嘩が始まり、暴動の起きたロサンゼルスのストリートの縮図のような光景だ。

授業を受ける気などさらさらない生徒たちを目にしてショックを受けながらも、エリンは奮闘を重ねる。教科書を使わずに、生徒が好きそうなラップの歌詞を使ったり、ゲーム感覚で取り組めるような内容だったり、「勉強」と思わずに自然と興味がかき立てられるような工夫を試行錯誤する。

●「書く」ことで起きた変化

ある日、黒板に向かっているエリンの背後でクスクス笑いが広がっていて、一枚の紙が回覧されていることに気づく。描かれていたのは、唇が異様に大きいアフリカ系アメリカ人の男子生徒の容姿をバカにした似顔絵だった。描いたのはラテンアメリカ系の男子。エリンはその絵を見て叫んだ。

「これはナチスがホロコーストのときに使った宣伝と同じことよ!」

ユダヤ人を大量虐殺したホロコーストは、こうした人種差別の風刺画から始まったことを説明するが、生徒たちはぽかんとしている。

「ホロコーストって聞いたことがある人?」という質問に、一人も手が上がらない。エリンが「銃で狙われたことのある人は?」とたずねると、ほとんど全員の手があがった。

学校から「見放された生徒」に予算がつかない。エリンは教師の仕事とは別でデパートの下着販売のパートを始め、自腹でノートを購入し、それを日記帳として書きたいこと、思ったことを書き綴るよう全員に配布した。

読んでほしい場合は教室の一角にあるキャビネットに入れてちょうだいと。どんなことが書かれていても批判したりしないと、安全であることを添えて。

「はああ?」と最初は白けた反応で誰も書かないが、次第に拙い文字で書かれた日記がキャビネットにそっと置かれるようになる。

エリンは日記を通して、彼らが家族からの虐待、あるいは育児放棄を受けていたり、親兄弟が刑務所に入っていたりと、けして安全とはいえない家庭で育っていることを知る。また家から一歩外に出ればギャングが横行し、幼馴染みの多くが抗争で命を落としていることも。

また、「肌の色」からの偏見や差別で、警官に銃を頭に突きつけられたり、冤罪で少年院に入れられたり……。まだ14、15歳の子どもたちのあまりに苛酷な現実。

日記を通して心の悩みを共有することで、生徒が抱えている問題に寄り添うエレン。そんな彼女に子どもたちも次第に心を開くようになり、彼らの間に友情と信頼が育まれていく。

罵りの言葉しかもたなかった彼らが自分の内面と向き合い、次第に「自分の声で語る」ようになることで、荒んでいた心に少しずつ変化が生まれていく姿を見ていると、強い胸の痛みと、あたたかい感動の両方が湧き上がる。

「書くこと」始めた生徒たちは、「読むこと」でも大きく変化する。そんな一冊があの『アンネの日記』だった。「ホロコースト」という言葉も知らなかった彼らが、この本をきっかけに次々と信じられないような奇跡を巻き起こす。

まさにアンビリーバボー(同名番組でも取り上げられている)。出来すぎとも思えるエピソードの連続が、実話に基づいていることに心から驚く。ぜひ映画を見てほしい。

●子どもたちが抱えているアディクション

実は、「依存症が描かれたおすすめ映画」と題したこのレビューだが、映画では依存症に関わるダイレクトな描写はほとんどない。貧困と暴力にさらされた彼らの生活の背景に、うっすら予感させる程度でしか。

ただ原作を読むと、生徒がアディクション体験についてかなり赤裸々に告白している文面に何度も出会う。ある女子生徒はこんなことを書いている。

「あたしはいわゆる隠れドラッガー。はっきりいうと覚せい剤の吸引をやっている」

彼女はマリファナ所有の罪でリハビリ施設送りになったが、今も1週間に2回、継続して施設に通っているという。

「今もそこに通っていながら今度は覚せい剤にはまっちゃった。(略)一番の不安は麻薬中毒になりつつあること。でもあたしみたいな年齢でも中毒患者になるの?」

またある生徒はこんな告白を綴る。

「わたしは偽りの生活をしています。じつはわたしを苦しめている秘密とは「お酒を飲まずにいられない」ということです。お酒入りの水筒を持ち歩いているのに、そんなそぶりをみじんも見せないようにしています。こんなこと誰にもいえなくて、ずっと悩んでいるのです」

「助けてもらいたいのですが、どう切り出したらいいのでしょう。おじいちゃんもお父さんも、おばあちゃんも同じ問題をかかえていたので、わたしのアル中は遺伝性に違いありません。遅かれ早かれ、いつかはこうしたことになったんだろうと思います」

ウォッカ入りオレンジジュースを水筒に詰めて学校に通っているという彼女は、こう吐露する。

「国語の授業で、自分を変えている人や、周囲にいい影響を与えたいと思っている人の本を読むまで、お酒を飲んでいることをさほど気にしていませんでした。でも、本を読んでから、わたしは偽善者だと思うようになりました。もっとも深く心に残っているのは、ナチスがアンネ・フランクのような罪もない人々をわざと傷つけたことです。わたしの場合、自分で自分を傷つけています。本当の自分は隠して。アンネ・フランクは自由になることはできませんでした。わたしは自由になることができるのでしょうか?」

映画は、学校の上司や夫から理解を得られない教師の奮闘が主軸になった感動の学園ドラマとして見ることもできるだろう。

もし、映画でこの実話に関心をもったなら、原作もおすすめしたい。

高校1年前期から、高校4年後期まで、時系列で綴られた生徒の日記に圧倒されるだろうと思う。

映画でも原作でも、終盤で彼らの卒業後についてのエピソードが添えられている。「退学するのを待っている」と言われていた落ちこぼれの生徒のほとんどが進学し、身内から大学に進学した、最初の一人になった生徒が少なくないという事実が。

自分の言葉を得ることで、自分の人生を獲得していく彼らにも、まだまだ多くの困難が待ち受けているかもしれない。それでも彼らの姿に希望を感じる。

自分の言葉を持ち続ける限り、人は自由になることができるのだと、信じたい。そんな一作だ。

※Amazonプライムほかにて配信中(1/31現在)。各配信サイトでご覧になる場合は月額料金や別途料金がかかることがあります。詳しくは各サイトでお確かめください。DVDも販売しています

関連記事

コメント

映画を観て、ええ話しや、で終わってしまうか、自分のこととして捉えるか、でめっちゃ違うよな、と気づかされた。

映画を観たあと、感動!だけで終わってしまうことが多いし、こんなふうに生きたい、自分を変えていこう、なんて思っても、その瞬間だけで終わってしまうことがほとんどだ。

この映画には今からできることのヒントがたっぷりとある。

記事を読まなきゃ、再びこの映画に辿り着くことはなかった。すごくもったいないことをするところを、回避できたのはこの記事のおかげ。ありがとうございます。

書く事で、自分を見つめることが出来て救われていく。

実話とのこと、1994年と今はネット環境が違うけど、救われる気持ちになったのと、正直になることで心が開かれ自分を大切にできるようになる。

映画と原作どちらも気になりました。