大麻から覚醒剤に進む人はごくわずかで、違法薬物全般に進む人も限定的 「大麻ゲートウェイドラッグ」仮説に一石を投じる国内初の調査結果が論文掲載

大麻を使うと、他のもっと強い薬物に手を染めてしまう——。世間に広く流布されているそんな「大麻ゲートウェイドラッグ」仮説に一石を投じる論文が日本発で論文掲載されました。研究グループに取材しました。

公開日:2025/07/08 02:00

関連するタグ

大麻を使用すると、もっと強い覚醒剤などの薬物に手を出してしまうものだ——。そんな「大麻ゲートウェイドラッグ」説が世間に広く流布されている。

特に警察や厚生労働省の監視指導・麻薬対策課など、取締当局が積極的に広報してきた仮説だが、それは科学的に正しいのだろうか?

この「大麻ゲートウェイドラッグ仮説」を検証した日本発の論文が7月1日、医学誌に掲載された。

Addiction Reportは、研究にあたった一般社団法人、GREEN ZONE JAPAN代表、正高佑志さん、国立精神・神経研究センター薬物依存研究部長、松本俊彦さん、同部科研費研究員、片山宗紀さんに取材した。

研究グループは、「日本国内で、こういうデータを取って大麻ゲートウェイドラッグ仮説を検証した調査はおそらく初めて。日本の薬物研究に一石を投じる結果だ」と話している。

2021年の調査データで、大麻はゲートウェイドラッグなのか二次分析

この論文は、雑誌Neuropsychopharmacology Reportsに掲載された「Revisiting the Gateway Drug Hypothesis for Cannabis: A Secondary Analysis of a Nationwide Survey Among Community Users in Japan(大麻のゲートウェイドラッグ仮説の再検討:日本の市民ユーザーを対象とした全国調査の二次分析)」。

2021年1月に国内で生涯に一度でも大麻を使用した経験のある人を対象としてオンラインアンケートを行い、4795名が回答。3900名の回答が分析対象となった。

これまでの分析では、大麻使用者の中で依存症の可能性がある人は8.3%で、約95%は職や学業などについて普通に社会生活を営みながら使っていることや、若い時から使っている人や家族に精神障害や依存症、⾃殺などを経験した人がいることなどが大麻精神病に至るリスクが高いことなどを明らかにしてきた。

今回は、大麻がより強い薬物へ移行するゲートウェイ(入口)になっているのかを検証した。

最初に使う薬物ツートップはアルコールとタバコ

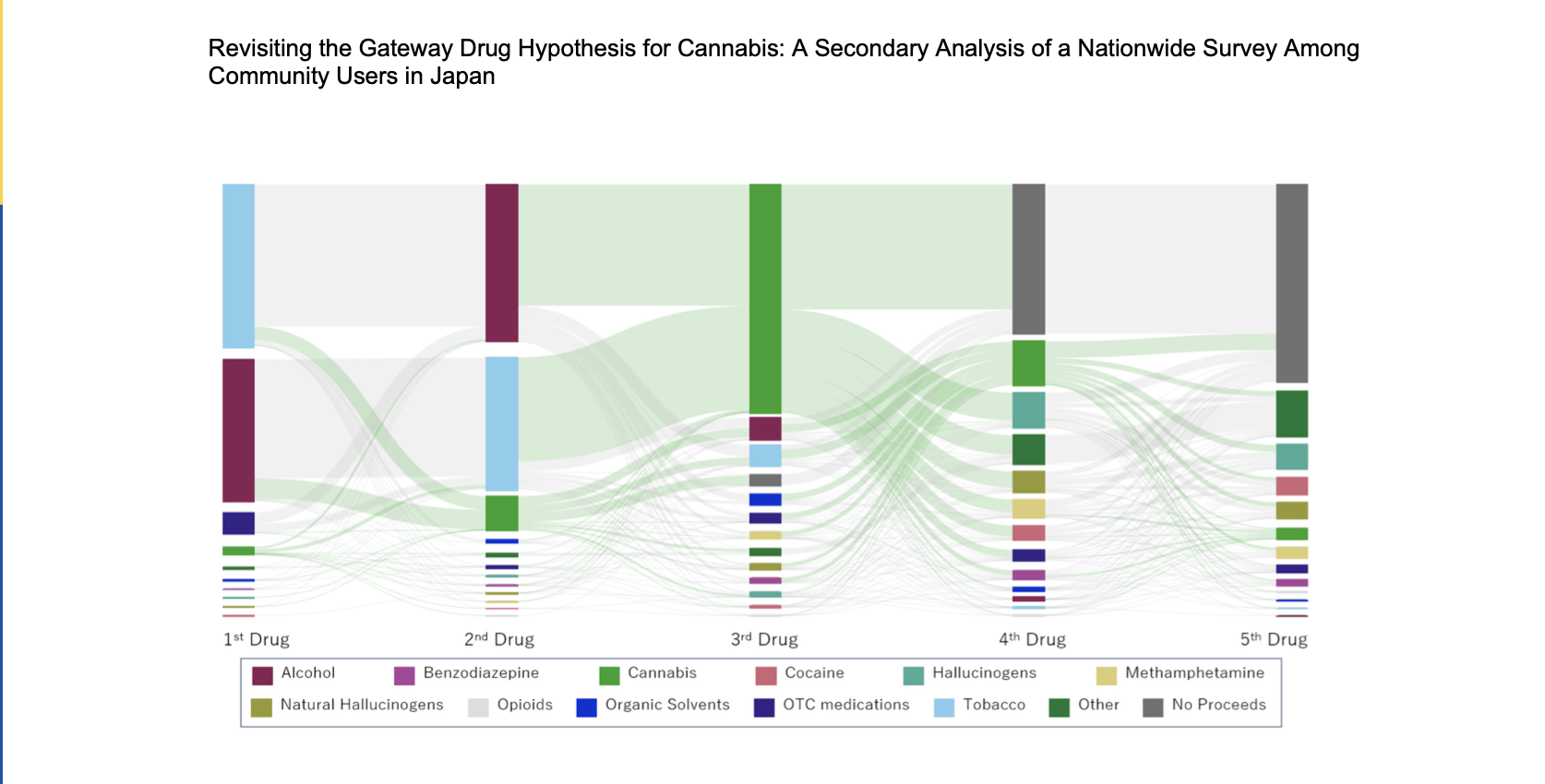

まず、大麻経験者に最初に使った薬物は何かを聞いたところ、最も多かったのがタバコでアルコール、市販薬、大麻がそれに続いた。

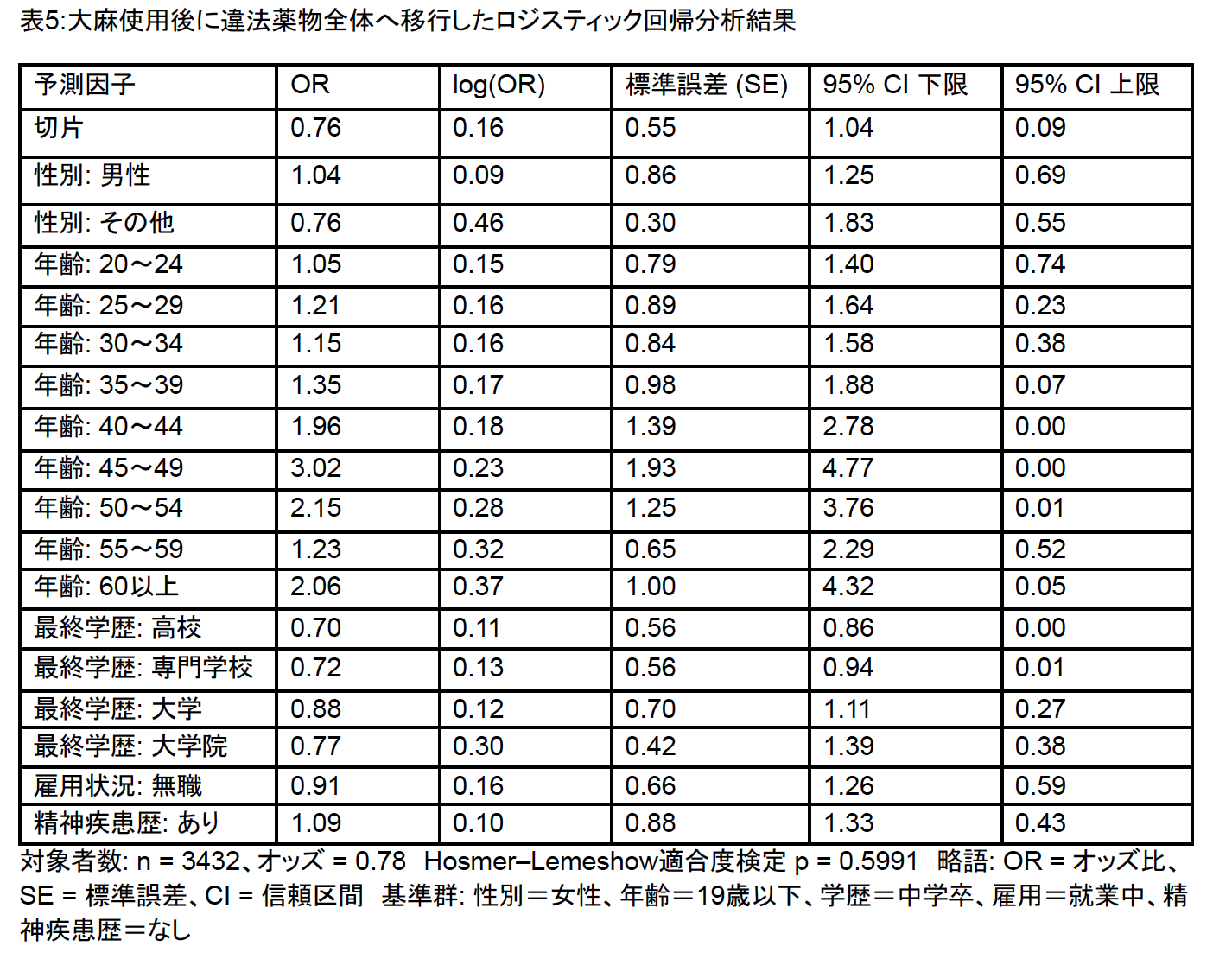

次に、大麻を使った後に、他の薬物に進んだ人が、進んでいない人と比べてどうかを調べた。

アルコールについては、アルコールに進まない人に比べて進む人は1.25倍となり、タバコについては0.77倍だったため、大麻からタバコに進む割合は進まない人より少なかった。

そして、精神作用や依存性がより強い覚醒剤への移行については移行しない人の0.08倍、違法薬物全体への移行については移行しない人の0.78倍だった。つまり、大麻から覚醒剤に進む人は意外にもかなり少なく、違法薬物全般に使用が進む人も進まない人より少なかった。

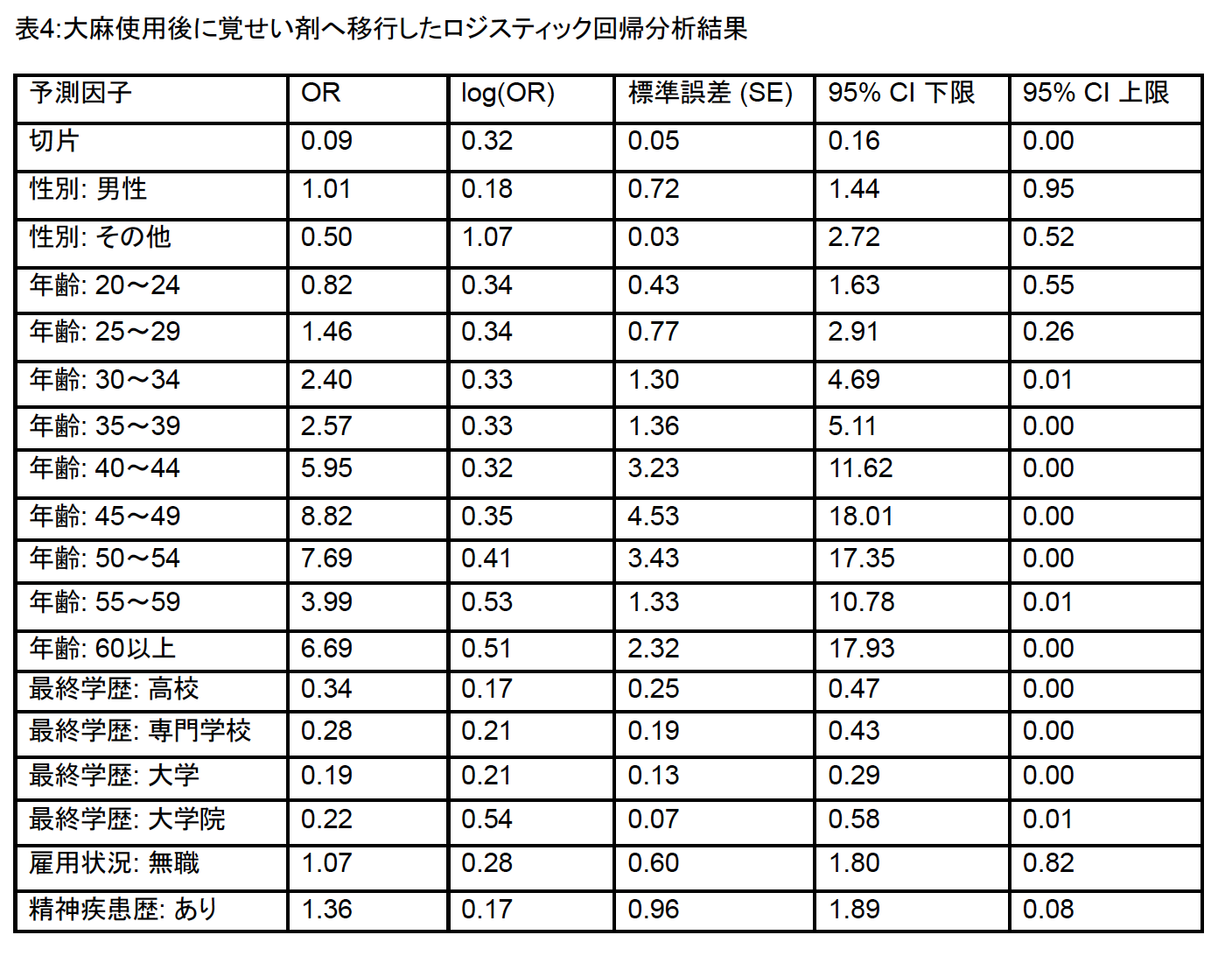

大麻を使った後に、覚醒剤に進んだ数少ない人はどのような要因が影響しているのか分析したところ、年齢が30歳以上と比較的高めであることや、最終学齢が中卒、つまり低学歴であることが統計的に意味のあるレベルで関連していることが明らかになった。

大麻ゲートウェイ仮説は科学的根拠に乏しいと示唆

研究グループは「回答者の90%以上は大麻より先にアルコールやタバコを使用していて、大半は最初の薬物としてアルコールまたはタバコを挙げている。大麻は3番目に使用される傾向が強く、この傾向に基づけば、仮に『ゲートウェイドラッグ』を薬物使用の出発点と定義するならば、アルコールやタバコの方がその役割を果たしているといえる」と指摘。

そして大麻を入り口に他のより強い薬物へと移行すると主張する「大麻ゲートウェイ仮説」については、今回の研究に基づき、こう批判した。

「大麻から覚醒剤に移行する割合は、移行しない人と比べて0.08倍と非常に低く、大半の大麻使用者は覚醒剤へ移行していないことが示された。MDMAなどを含む違法薬物全体においても移行割合は0.78倍であり、大麻使用者が他の違法薬物に進む可能性は限定的。この結果は日本において大麻を『ゲートウェイドラッグ』とみなす立場に対し、科学的根拠が乏しいことを示唆している」

また、年齢層が高めであることや、最終学歴が中卒であることが、大麻から覚醒剤に進むリスクとリスクと関連する要因になっていることについては、こう考察した。

「戦後から20世紀後半にかけて覚醒剤が日本社会に深く浸透していた歴史があり、その影響を受けている可能性がある。また『中卒』という学歴は、薬物に関する正確な情報へのアクセスのしづらさ、健康情報を理解する能力の不足、経済的困窮など、構造的なリスクへの脆さを反映している可能性がある。こうした要因は、依存症リスクを高め、不安定な就労環境、支援の少なさ、リスクの高い交友関係などにつながる可能性がある」

むしろ支援の対象なのに、なぜ「ダメ。ゼッタイ。」?

この調査結果について、筆頭著者の一人である正高さんは、覚醒剤への移行と関連するとされた「低学歴」について、「きっと様々な逆境体験が重なっているのではないか。中卒だとなかなかいいところで働けないだろうし、逆に、家庭に問題があるから高校に進学できなかったりする。様々な負の条件が積み重なった人たちが『中卒』という母集団に多く、違法薬物や覚醒剤につながりやすいのではないか」と分析する。

今回、大麻の使用経験がある人だけ調査に答えてもらったが、その中で覚醒剤の利用率は10.4%。一般集団よりもかなり多いのは確かだ。

正高さんはこれについて、「大麻が強い薬物の入口になっているというより、大麻を使ってしまう要因と覚せい剤を使ってしまう要因には共通のものがあるのではないか。強いて1つ挙げれば、法律で違法にしているから、流通経路が裏社会に一本化している。大麻のせいで他の薬物に進むというより、大麻取締法によって流通経路が地下に潜り、他の違法薬物にもつながりやすくなっているのではないか」と語る。

松本さんは、「昔だったら大麻から覚醒剤に進むことは実際にあったが、今の若者は覚醒剤を使わなくなっている。若者の薬物依存症の7割以上が市販薬という状況の中で、現代の大麻ユーザーは『ダメ。ゼッタイ。』啓発で示されている薬物ユーザーのイメージとは異なっている」と大麻使用者の実態を語る。

「今回の調査でも、大麻から覚醒剤に移行するリスク要因は『中卒』などと出てきているが、診療実感としても、家庭の貧困やヤングケアラーであること、逆境体験によるトラウマなどが関係している。だから、本来は薬物対策ではなくて、児童福祉や母子保健で支援すべき対象としなければならない問題が、取締り当局によって巧みに問題をずらされて、薬物乱用防止対策にお金が流されている。この奇妙な日本の現状が、この調査からも透けて見える」と、「大麻ゲートウェイドラッグ仮説」を主張する側の意図を批判する。

筆頭著者の一人でデータ解析を担当した片山さんは、「例えばどこかの高校に進学して、大学に進学する人が10人に一人だったとして、『その高校が大学進学のためのゲートウェイになっている』とは誰も思わないはずだ。この分析をして、覚醒剤移行についてももっと別の要因を考えるべきだと思ったし、規模の大きな調査で示した説得力のある結果だと思います」と語る。

大麻を使用したことのない人の移行率とは比較していないが……

ただこの調査は、大麻使用経験のある人だけが対象という限界がある。そもそも日本社会での覚醒剤の使用率は下がっているので、大麻使用者が覚醒剤に移行する割合は少ないのは当然だ。大麻使用経験のない人の覚醒剤移行率と、使用経験のある人の移行率を比べて、差がないなら大麻使用はゲートウェイドラッグではないとはっきり言えるが、この調査はそんな建て付けではない。

これについては、「確かにそこは調べているわけではないので、データの解釈は慎重にしなければいけないし、大麻を使っていない人がいきなり覚醒剤を使用する割合はもっと低いだろうと思います。ただそれでも、大麻の薬理作用が引き金になっているわけではないことに注意が必要です」と正高さんは言う。

片山さんは、「『大麻はゲートウェイドラッグ』と言われると、世間一般は、『大麻を使えばだいたいみんな覚醒剤に移行してしまうのではないか』とイメージすると思う。それが実際はこれぐらい低い割合しか覚醒剤に移行しないし、少なくともアルコールやタバコと同列に考えた方がいい、と提示したことが大きい。海外の研究でも、なぜゲートウェイ仮説がおかしいかを論じる時、ほとんどの大麻使用者はより強い薬物に移行していないというデータを提示することが多いので、海外の研究とも矛盾しない」と話す。

松本さんは、全国の精神科病院に対する薬物関連疾患に関する実態調査で、最近1年間に覚醒剤を使用した患者の55%が最初に使った薬物は覚醒剤だと答え、シンナーがそれに続き、大麻は13.55%で3位であったことを指摘。

「実は医療現場で診ていても、覚醒剤ユーザーの中で大麻を経て覚醒剤に移行した人はごく一部で、実は過半数はいきなり最初から覚醒剤を使っている。この結果と合わせて見ても、大麻がゲートウェイドラッグとは言いにくいと示したこの研究は妥当性が高いのではないか」と話す。

ルールを違反するために使う側面

今回の調査では、最初に使う薬物はアルコールやタバコがトップ2を占めた。こちらは合法な薬物だが、これが「ゲートウェイドラッグ(入口の薬物)」だとして、それはアルコールやタバコの薬理作用によるのだろうか?

これについて正高さんは「薬理作用がそうさせているというよりは、中高生の頃は、ルールに違反することに対する憧れがある。例えばそれがタバコでなく、唐辛子をかじるのが違法だったら、『俺、唐辛子かじっちゃった。不良だぜ』と誇示し、『俺もかじるか』と仲間もかじるようなところがあるのではないか」と話す。

松本さんも「社会が『ダメだ』と言っていることに、ある種の若者は関心を持つことがある。大人社会の規制に対して、異議申し立て、恨み、つらみを持っている人たちが、それに違反することで達成感を持ったり、アウトサイダーと自認したりするプロセスがあるのかもしれません」と言う。

この研究から考えてほしいこと

昨年12月に大麻取締法が改正され、大麻所持の刑期が「5年以下」から「7年以下」へ延長され、使用罪も新たに設けられた。これが逆に別のもっと強い薬物に大麻ユーザーを結びつける後押しになるのではないかと片山さんは懸念する。

「大麻の市場が地下に潜れば潜るほど管理も難しくなるし、他の薬物に接触するリスクも高くなると思う。こうした法改正が公衆衛生や福祉の観点から効果的か、薬物使用行動に与える影響を検証することが必要だと思います」

正高さんは、今回の研究結果が、現在の薬物啓発教育に影響を与えることを願っている。

「行政や薬物啓発団体の『ダメ。ゼッタイ。』教育の資料には、たいてい大麻はゲートウェイドラッグだと書かれている。今回の研究はそこに一石を投じる内容になっているので、まずは薬物教育を行う人に我々の研究結果が届いてほしい。そして、『大麻についてこんなふうに書くのは間違いではないか』と立ち止まるきっかけにしてほしい」

松本さんは、大麻が全ての薬物問題の出発点のような印象を与え、健康被害を強調する啓発活動が行われていることに疑問を投げかける。

「今は10代の薬物依存症がすごく増えていて、その71.5パーセントの依存対象が市販薬。大麻はごくわずかにもかかわらず、学校における薬物乱用防止教育は、大麻を初めとした違法薬物の健康被害を誇張し、科学的な事実や医療現場の実態とかけ離れた予防啓発が大々的に行われている現状がある。これは国民に対しても若者に対してもミスリード。もう少し、薬物そのものの効果や健康被害をニュートラルに見て啓発していかなければならないし、全てが薬物のせいにされているが実は福祉や保健の問題が背後にあるかもしれないということに気づいていただければと願います」

【訂正】大麻から違法薬物全般に進むオッズを移行確率に換算すると43.8%になり、「rare(稀)」とは言い難い、などのご指摘がありました。指摘内容を確認した上で、見出しや本文の表現の一部を修正します。

主な修正点は以下の通り。

見出し 大麻から覚醒剤や違法薬物全般に進む人はごくわずか 「大麻ゲートウェイドラッグ」仮説を覆す国内初の調査結果が論文掲載→大麻から覚醒剤に進む人はごくわずかで、違法薬物全般に進む人も限定的 「大麻ゲートウェイドラッグ」仮説に一石を投じる国内初の調査結果が論文掲載

最初に使う薬物ツートップはアルコールとタバコ 大麻の後に違法薬物に進む人はかなり少ない結果に→最初に使う薬物ツートップはアルコールとタバコ

本文 つまり、大麻から覚醒剤や違法薬物全般に使用が進む人はかなり少なく、限定的だった。→つまり、大麻から覚醒剤に進む人は意外にもかなり少なく、違法薬物全般に使用が進む人も進まない人より少なかった。

大麻を使った後に、覚醒剤に進んだ数少ない人はどのような要因が影響しているのか分析したところ、年齢が30歳以上と比較的高めであることや、最終学齢が中卒、つまり低学歴であることが統計的に意味のあるレベルで影響していることが明らかになった。→大麻を使った後に、覚醒剤に進んだ数少ない人はどのような要因が関連しているのか分析したところ、年齢が30歳以上と比較的高めであることや、最終学齢が中卒、つまり低学歴であることが統計的に意味のあるレベルで関連していることが明らかになった。

また、年齢層が高めであることや、最終学歴が中卒であることが、大麻から覚醒剤に進むリスクを高める要因になっていることについては、こう考察した。→また、年齢層が高めであることや、最終学歴が中卒であることが、大麻から覚醒剤に進むリスクと関連する要因になっていることについては、こう考察した。