既存の医療システムで抜け落ちがちな人権感覚 精神科病院が手放すべきものとは?

生きるために自傷行為を繰り返していた「傷の声」の著者、斎藤塔子さん。病院ではそれをなかなか理解されず、病院の対応を「懲罰」のようだと感じていました。トラウマを抱えた人に対して、病院や看護はどうあるべきなのか。精神看護学の専門家、宮本有紀先生へのインタビュー後編です。

公開日:2025/05/10 00:40

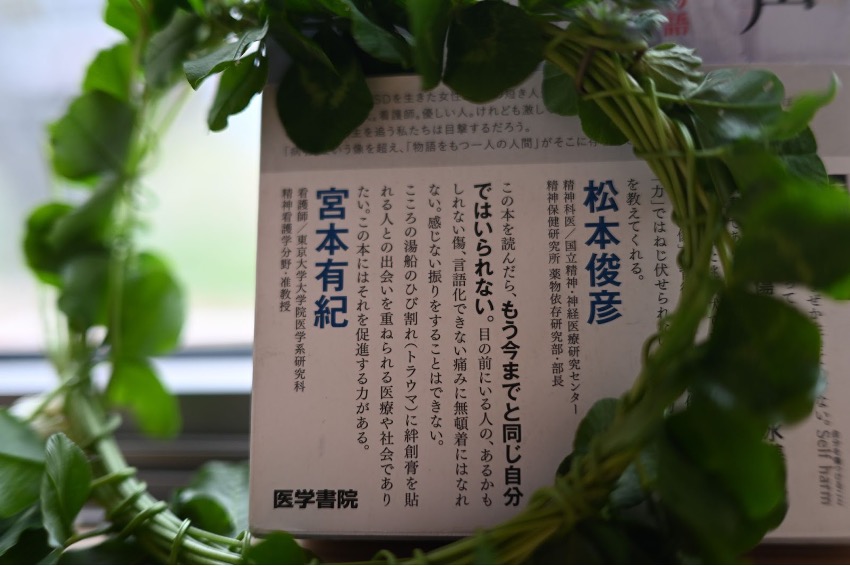

医学書院の人気シリーズ「ケアをひらく」から刊行された「傷の声」。物語は、著者の斎藤塔子さんが、主治医と相談して決めた入院だったにもかかわらず強制入院として処理され、行動制限をうける衝撃的なシーンから始まります。

塔子さんは、支配的な父親とそこから抜け出せずにいた母親のもとで育ち、「自分は消えたほうがいい存在だ」「死んでつらさを無にしたい」という気持ちを慢性的に抱くようになっていきました。

こころの痛みから意識を飛ばすためにアルコール摂取とオーバードーズを、意識を感情から身体に持っていくためにアームカットを繰り返し、高校生で支援につながると「複雑性PTSD」と診断がつきます。その後東京大学に進学し、精神看護学を学んだのちに看護師として働きました。

本の前半では患者でもあり看護師でもあるがゆえの葛藤と苦しみが描かれ、十数回に及ぶ入院と過酷な体験の描写を経て、後半では家族との関係を考察していきます。

この本で塔子さんは、自らの過去と真正面から向き合い、精神看護に関わる人との間に「対等な人として出会い直すことのできる機会を与えてくれる橋」を架けようとしていました。

自傷行為によってなんとか生き続けていた塔子さんが亡くなったのは、原稿の執筆を終えてしばらくした2024年5月8日のことでした。

東大の健康総合科学科には、自分自身の健康課題と向き合いたいという気持ちで進学する学生が一定数在籍しています。10代で摂食障害を発症した私もその一人でした。

健康総合科学科には現在、看護科学専修、環境生命科学専修、公共健康科学専修の3つの専修があります。以前は看護コースと健康科学コースの2つのコースがあり、それぞれ看護師免許と卒業論文が卒業のチケットでした。私も当初は塔子さんと同じ看護のコースに所属していましたが、症状が悪化して看護実習を断念。退学も考えて人生に絶望していたときに、なんとか卒業できるよう応援してくれた先生の一人が、精神看護学分野の宮本有紀先生でした。

多くを聞かずともただただ「あなたなら大丈夫」と背中を押してくれた宮本先生は、「傷の声」の著者、斎藤塔子さんの恩師でもあります。塔子さんも自身のこころの問題と向き合うべく看護学を学び、同じように宮本先生を慕っていたのだと思うと、どうしても他人事とは思えません。

塔子さんと同じ東大の健康総合科学科で過ごしたライター座光寺が、「傷の声」のメッセージをどう未来につなげていけるのか、宮本先生に話を聞きました。

異を唱えることが難しい看護の世界で声をあげる

——インタビューの前半で、看護師が対等な人間として看護にあたるためには、看護師同士がよい関係をつくる必要があるというお話がありました。どう変えていくのがいいのでしょうか。

看護師って「これやって」と言われたら嫌でもやってしまうような従順な人が多い気がするんです。うちの院にくる学生さんの話を聞いていても「意見を言えないです」っていう人がいるんですよ。

自分も病棟で働いていたときに、先輩看護師に疑問点を聞いたり「こう思います!」とか言ったりしていたら、あるとき「意見を言うな!」って言われたんです。自分の意見を言うのがダメな世界なんだなって思いました。

実はそこが今一番気になっているポイントで、かつ今の大学院教育でできることがある領域だと思っているんです。学生さんたちには、ちょっとおかしいって思ったときに「自分には納得がいかない」ということを言えるようになってほしいですね。

攻撃的にならずに冷静に声を上げることができるようにならないと、隔離や拘束のような人権侵害はずっと続いていってしまうんだろうなと思うんですよ。特に大学院生は将来他の大学の教育者になることもあると思うので、黙っていることを良しとする教育を変えていってほしいと思っています。

自分が精神科の患者として身体拘束をされた経験から、身体拘束というのは拷問のような人権侵害で、いかなる状況でも誰に対してもやるべきではないと固く思っていた。それなのに先輩に言われるがままに、絶対に加担したくないものに加担してしまった。(「傷の声」p.44)

——「傷の声」の中で、通信制限の話も出てきました。家族やパートナーにも連絡がとれなくなるのはすごく不安なんじゃないかと思ったんですが……。

そうなんですよ。スマホがない頃はテレホンカードだったんですが、患者さんの状態に応じて医師の指示でテレホンカードを渡す頻度に制限をかけていました。今の精神科病棟は、そもそも病状にかかわらず「携帯電話使用禁止」というところが多いんです。

大学病院の精神科で熊倉陽介先生が「スマホ利用を禁止されると通信が実質的に制限されて情報から隔絶されてしまうので、スマホをOKにしよう」という話を最初にしたときには、さまざまな議論が起きたそうです。「写真を撮っちゃったらどうするんだ」とか、基本的には連絡先を交換するのが禁止だから、「連絡先を交換しちゃったらどうするんだ」とか、「充電コードで危険なことが起きたらどうするのか」とか。確固たる根拠があるわけじゃなかったとしても、今までやっていたことを変えるには、エネルギーがいるんですよね。

それでもさまざまな対策をしてOKにしてみたら、重大な問題は生じることなく大丈夫だったそうです。(詳しくは 熊倉陽介.精神科閉鎖病棟における携帯電話の使用.臨床精神医学 53(10):2024.10)

本当に孤立無援で、周りの人は皆、敵だった。スマホも持ち込めず、誰とも連絡をとってはいけないといういわゆる「通信制限」という措置のせいで、親しい人との連絡はもうずっと絶えていた。私の周りにいたのは、私の状態にレッテルを貼っては拘束を指示する医師。そして、「ごめんね、先生の指示の下に動いているから」と眉尻を下げて言う師長を筆頭に、指示という名のもとに拘束を実行する看護師。それだけしか存在しない世界だった。(「傷の声」p.19)

医療のシステムに入ると人権侵害の感覚が抜け落ちる

——本人が療養のために希望して預けるならいいですが、一律に制限するのはおかしい気がしてしまいますね。

家族や友達に連絡をしたいのにスマホをとりあげられると、余計に不安になって、かえって具合が悪くなったという話はもっともだと思うんですが、働いていると「これがルールですから」みたいになっちゃうんです。

人の私物を強制的に預かったり禁止したりするって人権侵害だと思うんですが、そういう感覚がなぜか医療のシステムに入るとすっかり抜け落ちてしまうことがあるんですよ。

患者の一秒一秒は生き地獄でありながら、医療者の権力の下に封じ込められ、顧みられることはない。(「傷の声」p.21)

——全国的に見ると、スマホをOKにしている病棟はまだまだ少ないのでしょうか。

多くないと思います。熊倉先生が実践して大丈夫だったっていうことを広げることで「これなら自分たちもできるんじゃないか」って思ってくれるところが増えることを期待しています。

——入院のシーンでもう一つ気になったのが、「精神医療審査会」についてです。患者の権利として処遇改善を訴えることができる仕組みなのに、審査に2〜3カ月かかるのはなぜですか?

私はそこに関わったことがないから真意は分からないんです。すごく難しいし悩ましいことなんですが、とても具合が悪い人が、事実ではない虐待があることを毎日のように連絡してしまうこともあって、そこに埋もれてしまうということが起きているのかもしれないです。

この手紙は結局出されることがなかったから手元に残っている。順番待ちのため審査に二〜三ヶ月かかると電話口で言われて、ふざけた話だと思って諦めたのだ。しかも、退院後に知り合いの精神科医に聞いてみたら、審査で病院側の判断が覆るケースはほぼない、ということだった。手紙を出しても意味がなかったのだ。(「傷の声」p.21)

生き延びるために自分を傷つける

——本の中で、塔子さんにとって、自傷行為は生き延びるための手段であることが描かれていたと思います。そういう考え方は看護師さんたちには浸透しているのでしょうか。

今、松本俊彦先生はじめ、いろいろな本で、自傷行為やアルコールや物質依存がその人にとってのコーピング(対処方法)であるということが発信されるようになりました。少しずつ広がってきているとは思っているんですが、そういう本が出てくるまでは認識されていませんでした。私も看護師として働いていたときは、「なんで自傷しちゃうんだろう」ってずっと思っていたんです。

あぁ、なんで自分を傷つけてはいけないのであろうか。傷痕によって起こりうる困り事なんて、今の苦しみに比べたら塵のようなものだ。こんなに苦しくて誰も助けてくれないのに、自分で自分を助けようと自傷することをなぜ妨害されなくてはいけないのだろうか。(「傷の声」P.57)

「どうしたの」って聞いても、言葉にならなかったんだろうなと今は思うんですが、看護師をしていたときは、患者さんがちょっとヘラヘラしているというか、深刻さに欠けているように見えるんですよ。そうすると看護師としては「なんで?」っていう気持ちになるんです。それはつまり、看護師側の理解が足りていないんですよね。

生きるために自傷をすること、そしてその理由を言葉にできないことがあるっていうことを知識として伝えていかなくてはいけないと思っています。

ヘラヘラするしかなかった。なぜなら、あのときの圧倒的な絶望感や怒りや悲しみや孤独は、こうしてあらゆるネガティブな単語を並べてみてももどかしくなるほど言葉にできないものであり、言葉にできないのだから人に伝えようなんて考えにも無理があるからだ。(「傷の声」p.12)

——自傷行為やアルコール依存などが生きるためのコーピングなのだとしたときに、そういう行為に対して、周りの人はどういうふうに接するのがいいんでしょうか。

すごく難しいですよね。本当に身近な家族やパートナーは、どうしたらいいかやっぱりわからないし、辛いだろうなと思います。でも、ダメなこととか何もないんだろうなとも思うんです。

ただ、「傷の声」に出てきた保健室の先生が、何も話さなくてもずっとそこにいることを許してくれたっていうのを読んで、そういうことなんだろうなと思いました。

話しても自分が傷つくことなく、ただただ受け容れてくれる人がこの世には存在したのだ、と初めて知った。衝撃的だった。(「傷の声」p.177)

病院の看護師も同じで、患者さんに対してどういう姿勢なのかっていうのは伝わる気がするんです。塔子さんが入院先で出会ったプライマリーナースが、どんなことをしても怒らずに話を聞いてくれて、どうしたら過去の傷つきから回復するかを考えてくれたって書いてあったと思うんですが、看護ってそういうことなのかなとこれを読んで思いました。

私が病院で出会ったプライマリーナースは、一人の人間としての生身の優しさと強さを持ち、脆い裸の私に本気で取り組み続け、私の思う看護学を体現したかのような人だった。(「傷の声」p.186)

話を聞いてくれる雰囲気のある病棟にする

——本の中で塔子さんが書いているように、病気への対応が懲罰的なものではなくて、その背景にある物語に耳を傾けるということが求められるのでしょうか。

そうだと思います。「話しても分かってもらえない」と思わせてしまうと本当にお互いつらいから、話を聞いてくれる雰囲気のある病棟にする、というのが必要なんです。でもそういう状況をつくるためには、スタッフ同士も信頼がないとダメなんですよ。

というのは、夜勤のときに、患者さんに話を聞いてほしいと言われて話を聞いていたら、同じ夜勤に入っていた先輩にすごく怒られたことがあったんです。「夜勤は3人しかいないのに、あなたがそうやって一人話を聞いちゃったら、他の人たち全員を私たち2人で看なきゃいけないから、夜勤のときは話を聞くのをやめてほしい」って言われました。

その理屈はすごくわかるんですが、でも今はやっぱりそれはおかしいと思っています。そこでその人の話を聞かなかったら、より興奮したり不安になったりして、それがかえって他の人の不安を煽ってしまうっていう悪循環は絶対に起こりうるんですよ。誰かが一人そこで10分でもいいからちゃんと話を聞けたら、他の人も「ここの病棟では自分も話を聞いてほしいって思ったときに聞いてもらえるんだ」って思えて安心できるだろうし。

業務中にそれができない状況の場合は「今はできなくてごめんなさい」って言えばいいだけの話で、毎回必ずやらなくてはいけないわけではないし、その時その時で「今できる最善はこれだ」という判断を積み重ねていけばいいんだと思うんですよね。

それをしないから、流れ作業のように「じゃあ拘束しておこう」っていうことになってしまっている気がします。「何かあった時に考えよう」っていうマインドセットでいられたらいいんですが、「何かあったら困るからやめておこう」に倒れがちなんですよ。

それは決して看護師個人の問題ではなくて、それぞれに一生懸命な看護師が余裕のない状態に追い込まれてしまう状況そのものを変えていきたいと思っています。

病院では大体の患者さんは忙しそうな看護師に遠慮して、病気に対する不安や恐怖をどんなに抱いていようと、ぐっとこらえて黙って治療を受けている。(「傷の声」p.27)

■精神科病院が手放すべき「思い込み」

ー先生は取材の前にメールで「精神科病院はもっと手放せるものがある」と書いてくださいました。精神科病院が手放せるものはなんなのか、最後に改めて教えてください。

1つは、患者さんを入院させておかなくてはいけないとか、医療の領域に患者さんを囲い込んでおかねばならない、といった思い込みです。

今の日本はもうずっと精神科の長期入院が問題になり続けていますが、それは病院で患者さんを診た看護師や医師が「この状態じゃまだ退院できない」と判断してしまっているんです。でもそれって、病院という特殊な環境の中で過ごしているのを見ているからなんですよね。

「自分たち医療者が患者さんを守ってあげないと」っていうふうに考える人も結構多いし、にわかには信じられないですが、「精神科病院が社会の治安を守ってる」みたいに言う人もいるんです。そういう認識で患者さんと接していたら、患者さんは癒やされないと思うんですよ。もっと患者さんを信頼していいと思うんです。

そもそも病院は癒やされにくる場所のはずなのに、例えば20年入院しているっていうのは、治療の役割を全く果たせていないと思うんです。生活の場と切り離された精神科病院……みたいなところから、もうそろそろ離れないといけない気がしています。

それから、これまで当たり前にやっていたことを一度手放して「なんでこれをやってるんだっけ」と立ち止まることも必要だと思っています。

この間オランダの医療の話を聞く機会があったんですが、オランダでは、病院にあるガーデンでみんなで園芸をしたり、思いをたくさん書いたりといったことも治療としておこなわれていました。

そういうことならお金をかけなくてもすぐに出来るはずなのに、日本では今まで通り薬を処方して、病院の白い箱の中にいるのが「治療」とされて、それをずっと繰り返しています。「ずっとやってきたけど、これって別に治療になってないし、かえって苦しめてるよね」と、それまでの思い込みに気がついて、病院がもっと人間的な場所に変わっていかないといけないんです。

精神科病院の外、すなわち社会の中や家庭の中に、人それぞれ何かしらの生きづらさがあるのだ。だから、行動の自由に大きな制限をうけてでも、病院の中で安らぎを得ている自分がいる(「傷の声」p.74)

精神科ってまずはその人の声に耳を傾けるのが何よりも大事で、そういう意味では、患者さんの声にもっと医療者が耳を傾けるべきだと思います。

例えばフィンランドで始まった「オープンダイアローグ(※注)」は、話し合いのプロセスから当事者を除外しない方法です。医療として提供する機関は日本ではまだそれほどないものの、それぞれの声に耳を傾けることが大事だということは少しずつ広がってきていると感じています。

※注 オープンダイアローグは、フィンランドで治療的に実践されてきた統合失調症患者への対話手法。患者、家族、専門家チーム(医師、看護師、心理士など)が輪になって「開かれた対話」を行う。また、その対話の最中、ときおり治療者同士が椅子の向きを変えて患者について感じたことを話し合い、それを患者に聞いてもらう「リフレクティング」と呼ばれる行為を挟む。

参照:「やってみたくなるオープンダイアローグ」まんが・水谷緑 / 解説・斎藤環(医学書院)

私は、精神科の看護の現場では人権侵害がやっぱり起きていると思っていて、それをなくしたいし、塔子さんのこの本を読んで、もう絶対にこんな思いをさせちゃダメだということをすごく感じたんです。先輩に怒られた話もしましたが、看護師個人を糾弾するつもりはなくて、余裕がなくなってしまっている看護の現場を変えるために、自分にできることをやっていきたいと思っています。

世界中にごまんといる被害者たちの話をしているのではない。あなたの眼の前にいるかもしれないたった一人のたった一秒の話をしている。今この瞬間もこぼれ落ちていくその砂粒たちを黙って見ていることは、こぼれ落ちていく砂粒だった私にはどうしてもできないのだ。(「傷の声」p.290)

(終わり)

【宮本有紀】東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 精神保健学/精神看護学分野 准教授

群馬大学医学部保健学科助手、国立医療・病院管理研究所リサーチレジデントを経て、2002年に東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻で博士号取得。2002年4月から東京武蔵野病院で2年間看護師として勤務したのち、2004年より東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻の講師を経て2015年より現職。精神看護学教育と同時に、医療の提供や方針決定を患者と医療者が共におこなう「コプロダクション」や「トラウマ・インフォームド・ケア」などの研究や精神疾患当事者との活動を通じて、「誰もが自分もここにいていいと思える社会」を追求する。

コメント

私も複雑性PTSDと診断された看護学生です。傷の声、読みました。塔子さんと似ている部分が多かったです。読めてよかったと思いましたが、亡くなられたのが残念です。精一杯、生きて生きて生き抜いたんだと思います。複雑性PTSDは本当に生き地獄みたいなものだから。少しは楽になれたのかな。ゆっくり休んで欲しいと思います。

トラウマを抱えた人たちの心が少しでも癒されますように。

「あぁ、なんで自分を傷つけてはいけないのであろうか。傷痕によって起こりうる困り事なんて、今の苦しみに比べたら塵のようなものだ。」

私を含め、みんながこの声を聞かなくてはいけない、と思いました。