「回復」に殺されないために アディクションの手段を持たない作家の赤坂真理さんが探す「安全に狂う方法」

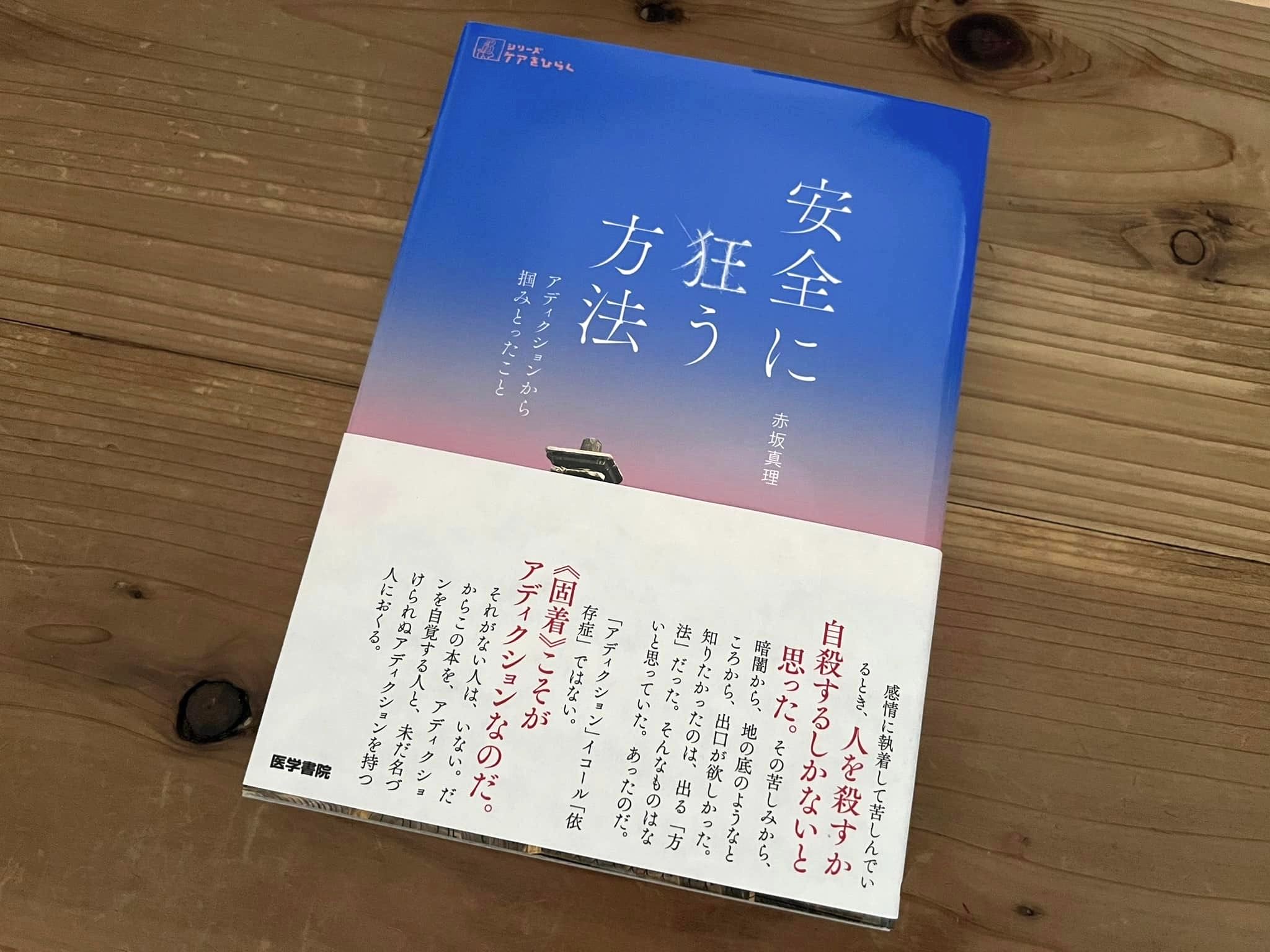

作家の赤坂真理さんが新刊『安全に狂う方法——アディクションから掴みとったこと』(医学書院)を出版しました。赤坂さんは何かに依存することを「アディクション」と呼び、止めることを「回復」と呼ぶことにも懐疑的です。お話を聞きました。全3回の1回目です。

公開日:2024/06/27 02:01

作家の赤坂真理さんが新刊『安全に狂う方法——アディクションから掴みとったこと』(医学書院)を出版した。

赤坂さんは何かに依存することを「依存症」ではなく、「アディクション」と呼び、依存症状を止めることを「回復」と呼ぶことにも懐疑的だ。

何かに依存することは、人に害悪しかもたらさないものなのだろうか?そしてアディクションとは無関係な人間はいるのだろうか?

Addiction Reportは赤坂さんにロングインタビューをした。全3回にわたって届ける。

アディクションは生きづらさの「鎮痛剤」

——赤坂さんは「依存症」という言葉を使わず、「アディクション」という言葉を使っています。どう使い分けているのでしょうか?

「アディクション」は、最初に何らかの欠落感やいたたまれ無さとか足りない感覚、渇望感などの苦痛があって、それを和らげるためにやることなのだと思います。

その感覚を持ちながら生き延びるためにやることであって、言ってみれば「鎮痛剤」のようなものです。そしてそのうちに鎮痛剤にハマってしまう。

表に現れているのは突出した症状ではあるのですが、それは叫びとか表現であって、その人が最初に持っている「生きづらさ」そのものではありません。症状に注目している人は、その元となっている「生きづらさ」を見ていない。症状を止めても、その生きづらさは終わりません。

本人としてはそのつらさを和らげるために使っていたものを止められて、あるいは自分で止めて、苦しくてたまらない。だから他のものにハマったり、死んでしまったりすることもあります。

また、気づいたのですが、世の中には生きづらさを抱えているのだけど、それを和らげる方法を持たない人がいます。その人たちはそのつらさが蓄積されたり、何かのきっかけがあったりした時に、いきなり自殺や他殺をすることがあることを発見しました。自分にあったのもこちらの傾向です。

——本の中で、秋葉原無差別殺傷事件の加藤智大元死刑囚や「黒子のバスケ脅迫事件」(※)の渡邊博史受刑者についても触れています。

※漫画『黒子のバスケ』の作者や関係箇所に不審物を置いたり、脅迫状を送ったりするなどした一連の脅迫事件。

そうです。渡邉博史の書いた本はすごく参考になったのですが、彼が虐待されていたことや、生きづらさ、世の中に対する手立てのなさのようなものに対して彼は、何かに依存するという「鎮痛剤」「セルフ緩和ケア」の方法を持っていなかった。

こうしたケースで危ないのはネット依存に走るケースです。ネットのコンテンツは人の思考そのものですから、固着した思考がネット依存によって余計煽られます。鎮痛にはなりません。

——加藤智大元死刑囚も渡邊博史受刑者も、ネットの掲示板の書き込みで社会への恨みが増幅されていき、あの事件を起こしました。ただ、そんな生きづらさを和らげるアルコールや薬物などの依存があったとしても、それが行きすぎて生活がままならなくなることもあります。

それが、いわゆる「依存症」の状態ですよね。でも彼らのように、世に言う「依存症」がなく、いきなり依存症の果てのような状態に行ってしまう人がいます。いきなり自殺、いきなり他殺、犯罪に走ってしまう。

依存症とどちらがまずいかと言えば、依存するものがなくて、いきなり自殺、傷害などの方がまずい気がします。

処方薬、市販薬、依存症に見えないアディクションが危険に

——もしかしたら一時的には生き延びるために必要な手段なのかもしれないのに、世間に依存症は理解されていないですね。

この頃では社会の中で「依存症は悪」となっているから、そこに逃げる道も止められてしまっています。すごく軽いドラッグまで止められています。「ダメ。ゼッタイ。」の精神ですよね。

だから、より軽いとされるものによりヘビーに依存しているのが現状です。処方薬や市販薬依存です。それは違法でこそないかもしれませんが、アディクションであり、危険なものです。

禁止するからこそ、地下に潜る。風俗と風営法の関係と同じですね。だからアディクション問題は今、すごく危険になっていると思います。違法薬物とかアルコールとか目に見える派手なものだけでなく、見えないところですごく危険になっています。

アディクションが必要な人が増える社会

——現代はアディクションが必要な人が増えていると思いますか?

生きづらさについて、何かの方法で緩和したり、発散したりしなければならない人は多くなっていると思います。

——なぜ多くなっているのだと思いますか?

一つは管理が厳し過ぎるから。もう一つは、資本主義の肝がアディクションを煽ることになっているのではないかと思うからです。

——もう少し詳しく説明してください。

例えば、小さな視点で見ると、ファンビジネスのようなものが流行っています。これは明らかに恋愛アディクションを煽るようにできています。それは、煽られる側からするととてもつらいことです。

先日も、ガールズバーの女性を客の男が刺殺した事件がありました。その前にも千葉県松戸市でYouTuberに恋していた女子高生が友達と連れ立って見せつけ自殺をライブ配信した事件がありましたね。恋愛アディクションを煽った結果、自殺や他殺にまで追い込まれた事例です。

より大きな視点で見ると、今、ネットで一回検索や広告をクリックをしたら似たような広告がずっと出てくる。「これも、これも」と、決して一つでは満足できないように情報が追いかけてきます。

——欲望が煽られますね。

情報化された資本主義では、もとはなかった欲望が煽られる。従来は知らないで済んだ人のディテイルを詳しく知るようになり、人と自分を比べ、不足感が強められます。

「回復」に殺される

——常に不全感が煽られる現代社会で、生き延びるために何かに依存せざるを得なかったことが単純に悪だと決めつけられる現状に疑問を抱いています。赤坂さんは「『回復』に殺される」という当事者の言葉を引用して、依存症状を止めることをゴールとする「回復」に疑問を投げかけていますね。何をきっかけにその視点を持つようになったのですか?

元々、若い頃からアディクトの友達が多かったんです。が、アディクションそのものについて深く話し合ったことはなかった。

「回復に殺される」は近年、ある近しい当事者から聞いたもので、ちょっと衝撃的な言葉ですよね。「回復」はゴールと思われているのだから。わたし自身がびっくりしたので内実を尋ねました。それで理解できました。こうです。

最初の症状を止めることができると、世間からは褒められますね。けれど、それで同じ話を繰り返すうちに、同じ話の中にハマってしまう。それを言ったら愛されると知っている話があって、愛されたくて繰り返すうち、自分でもそれが自分であり真実だと信じ込んでしまう。そしてそれ以上成長できなくなってしまう。それが「回復に殺される」状態。

——ご自身も実家にいた20代の頃、酒で頭をぼやかしていた経験を書かれていますね。

言ってみれば、ストレスやいたたまれなさと折り合う方法は誰にでも必要ではないかと思うんです。ただ、自分は酒量が適当なところで収まってしまう。アディクトの友達が多いけれど、自分はそうではないと思っていました。

——友人たちは世間で「依存症」と言われるレベルまでいったのですか?

親友と言えるレベルの友達に、「依存症者」率は高かったんです。わたしが「依存症」というのは、医療などの介入が必要になったレベルの人ね。一人は、がんで比較的若く死んだのですが、出会った時には、「やめている元アルコール依存症者」でした。たしかにアルコールはきれいに止まっていた、痕跡もなく見える。

でも、働き方とかが無茶で、よくバタっと倒れては救急車のお世話になっていました。傾向はほとんど治るものじゃないと、再認識します。彼女が死んだ後、香典は岐阜ダルク女性ハウスに寄付したと知りました。ダルクにいたのかもしれない。有能な人だったので、過去はよくわからなかった。依存症者には、もともとまじめで有能な人が多いのです。「依存症者」はだらしないとか、ダメ人間だとか、世間が持つイメージというのは、ことごとく違っています。

私がアディクトを好きなのは、彼らが弱さでつながっているからです。そのコミュニティに行くと、私も一般社会では言えないようなことが言えて、心を開き合えました。

そしてアディクションの世界は、世界で唯一、当事者が当事者を救う仕組みを作り出しています。そこを私は尊敬しているんです。

——専門家が上から手を差し伸べて引き上げるのではなく。

そうではなくて、当事者が当事者を助ける。

——赤坂さんが普段接している世界とは違うのですね。

弱さは否定されますし、弱さを出してはいけないのが一般社会だと思います。

愛されるための「仮面」とのギャップ

——本の中で、人は生きる戦略として他人に受け入れられやすい仮面をつけて生きる「愛されアディクト」と本来の自分と仮面とのギャップに苦しむと書かれています。ご自身も仮面をかぶっているのですか?

仮面は誰しも多かれ少なかれ着けると思うんです。ゼロの人はいるのかな。

最初は、誰しも、親との間でそれをすると思うんです。子どもにとって親に愛されることは死活問題なので、親に愛される自分であろうとする。「親うけの顔」をやる。そしてその欲求はあまりに強いし生存に根ざしていたので、気がつかないほど深いところに染みていて、大人になってもする。それで社会に適応しやすく他人に必要とされたいために、多くの人がすると思います。それで愛されると思うのです。「いい子」「いい人」というのもそうだし、「いい母親」とか、どこへ行っても「〇〇社に勤める××です」と自己紹介するとか。それは一側面にしかすぎないのに、自分そのもののようになってしまっています。

わたしが「作家です」って言っちゃうのもそういうところがあると思います。便利な一側面を使う、みたいな。わたしにとっては唯一外側に承認された側面だと思い込み、執着する。それで、他にできることがあっても作家に固執したところがあるかもしれないです。それが「愛される」と思っちゃった自分なんですね。それではじめて認められたから。

違法薬物で逮捕された俳優の橋爪遼さんは、「(有名俳優の橋爪功の子なのだから、あなたは他の子と同じように騒いたりしてはいけない」と母親に言われて、いい子であることを期待されて育ったと言います。橋爪功さんは「いい人」が役どころの役者さんですしね。長じて、遼さんは、お父さんと同じ俳優になったわけですが、人気商売で浮き沈みがあることの不安などから、依存症になったという話を、依存症の専門誌で読みました。でも依存症なり逮捕までされることによって、初めて「役から降りる」ことができたのかもしれない。

作家とか役者とかは、虚構に現実が浸されやすいかもしれません。私見ですが、作家には、自分が書いた物語を役者のように生きた感じの人がいます。太宰治とか、中上健次とか。もちろん三島由紀夫も。人生が劇場的に見えます。ポップスターなが虚像と実像のギャップに悩む像というのは、よくドキュメンタリーになっています。

——ご自身も作家としてのイメージとのギャップに苦しんだ経験はあるのですか?

作家でありたいと執着したきらいはある。自分の本当の欲求とは少しずれているのですが、こうありたいというイメージとのずれはありました。

例えば今、私は話すことや瞑想の教師の方が、作家より合っているのではないかと思うことがあります。存在全部を使って伝えるやり方。私は一貫して、「愛」と「意識」と「身体」に関心を持っていました。それはすごくパーソナルなことなのですが、それを一般に伝える接点として小説を使おうとしたところがあります。ただ、小説がそれに向いたメディアかというと、そうでもないと思うのですよ。わたしは言葉はたしかに好き。でも小説なのかというとわからない。それはドンピシャではない。

31歳でデビューして以来、狂った人ばかり書いている気がするんだけど、思考を全部、点検なしに書いてみたら狂って見えると思う。これはわたしだけじゃなく。一方、思考や感情を超えて「意識」そのものに触れようとしたら、小説というのはそれに向いたメディアではないんですね。でもそれをやろうと思っていたところがある。そりゃ苦しいよな。

生きる実感を得るための自傷行為

——それを紛らわせるためにお酒に依存したこともあるのですか?

どうだろう。お酒はその前からあった気がする。危険なところへ行くなどの自傷的行為も。欠落感が先にあって、それを満たしたり忘れさせたりしてくれそうなことをしていた。そして作家として、よくそういう人間像を書いていたとは思う。けれど、作家をすることのストレスからお酒を飲んだかというと、たぶんその前からです。

生きる実感を感じられないから、わざと危険なことをやる。私は血を見るのがダメなので、自傷はできません。だからそれ以外の自傷的な行為を続けていたのだと思います。

——自分でもそういう傾向があったから、アディクションがある人の文章に惹かれるのでしょうか?

そこに自分と似た人たちがいる、という感覚でしょうね。あと、私は「平安の祈り」(※)がすごく好きなんです。

※アメリカの神学者ニーバーの祈り。アルコール依存症や薬物依存症の回復プログラムのベースとなっている。

平安の祈り

神さま、私にお与えください。

変えられないことを受けいれる穏やかさを。

変えられることを変える勇気を

そして両者を見極める賢さを

——変えられないものを受け入れ、変えられるものは変えていくという祈りですが、依存症に苦しんだけれど、治療や支援を受けた末に回復したという、よくある回復の物語を疑うとおっしゃっています。

ある程度まで「回復」は大事な概念だし、大事なことだと思います。だけど、薬物に依存した経験があるトランスジェンダーの友人、倉田めばは「薬物を使っていたビフォア、やめたアフターの話ばかりしていると、現在の自分がいなくなっちゃう」と言っています。

私たち二人は対照的なんです。共に生きづらさを抱えているのに、何かにアディクトする症状が出せない私と、症状を出しまくっためば。

でも症状を出しまくって今、その手が使えなくなった彼女と私は似ています。効く手があるのに使えない人と、初めから効く手を持っていなかった私が不思議と今は似て、同じことを考えなければならなくなっている。

薬も何も使えないのなら、何をやって自分のつらさを和らげたらいいのかという共通の悩みを抱えているんです。

私は依存症当事者ではないので、当事者の話を聞くと色々な発見があります。依存対象をやめたとたん自殺する人が少なからずいるという話を、私は知らなかったんです。世間的にはそこがゴールなんですが。でも当事者からそんな話を聞いてから周りに目を配ってみたら、本当にそうだった。依存症状を止めることがゴールではないのです。

「安全に狂う」ことの必要性

——今回、アディクションを考察してみてわかったことはありますか?

「依存症」と「アディクション」は違うということ。また、アディクションには一次症状と二次症状があるのではないかということ。人々が見て問題にしてるのは「二次症状」なんだと思うんです。最初に「欠乏感」がある。それを刺激するようなことがあると、ネガティブな思考につながる。たとえば「誰と比べてわたしはダメだ」とか「わたしには価値がない」とか。それを和らげるためにとる「セルフ緩和ケア」が「二次症状」のアディクションで、ここが、医療では「依存症」と呼ばれる。とわたしは考えています。

実は、いちばん抜けにくいアディクションは「思考」なのではないかと思います。「わたしはダメだ」とか「わたしには価値がない」などの。そして自分はありとあらゆる「証拠」を、考えることによって集めます。だからアディクションはもともと自己破壊的なところがあると思います。精神科医の松本俊彦先生に『アディクションとしての自傷』という本があるのですが、アディクションというものは自傷的な側面を持っていると思います。そしてそれが「セルフ緩和ケア」でもあるという、逆説があります。

世に言う「依存症」は、「緩和ケア」にハマってしまって抜けられない状態ではないかと思います。そこだけ治しても、元のつらさがそのままなのです。だからそこだけ治って自殺してしまう人がいます。

最初の思考への固着は人間だったら絶対ある。絶対あるからこそ、なんらかの方法を持って、それを表現したり、手放したりしないと、何かのはずみで人生が詰むことがある。自殺や犯罪ですね。

——だけど、薬物やアルコールなどの「鎮痛剤」にハマり過ぎると、生活に支障をきたして、それはそれで危険になるわけですね。鎮痛剤を持たなかった赤坂さんが、セラピストから「あなたは安全に狂う必要がある」と言われたエピソードが印象的です。

セラピストといっても、カウンセラーではなくマッサージセラピストです。ボディケアをした後に、話を聞いたり、対話したりする人で、実は瞑想者でした。

身体を診たことと、瞑想者であったことが、とてもラッキーだったんです。彼女が示した方法が、「安全に狂う瞑想」でした。わたしたちは、カウンセリングに行って、気持ちの切り替えで楽になることしかできないと思っているんだけど、具体的に「やり方」があって、この穴の中のような場所から出られる、と知ったのは驚きでした。

「安全に狂う方法」は、とっぴなことではなく、古来、共同体には組み込まれていたものだと思います。祭りや、トランス状態になることを、古い文化は持っていました。現在ではそれは失われていて、全部が自己責任にされます。狂えなくなって行くのですが、人のエネルギーや生命力のために「安全に狂う」ことは必要なのだと思います。

(続く)

関連記事

赤坂真理さんインタビューシリーズ

コメント

引き込まれるとても素晴らしいインタビューでした。

お話に出ていためばさんにも非常に興味があります。

平安の祈り、私も好きです。

人生の全てが凝縮されているように感じます。

一番抜けにくいアディクションは思考…それがこの祈りと共に和らいでいくように感じます。

大変考えさせられる点が多い対談で勉強になりました。

続きを読むのを楽しみにしています。

赤坂さんの言葉って鋭いですね。

「回復」に殺されない、かぁ。

赤坂さんの作品で不登校の女の子が

主人公の作品(内臓をむき出しで

生きられないではないか)

実家に本があるので

正しい引用ではありませんが

その言葉にも深く共感しました。

"回復に殺される"

初めて聞く衝撃的な言葉でした。

"回復に殺される"状態、確かに自分自身にもあると感じてしまいました。

とても興味深く読ませていただきました。次回も楽しみです。

依存症状をとめることがゴールではない、ここが知られてないと思いました。そして、いちばん抜けにくいアディクションは「思考」だという言葉に大きく頷きました。

続きが楽しみです。

大変読み応えがある、インタビューでした。続編も楽しみにしております。

『安全に狂う方法——アディクションから掴みとったこと』を読み、松本先生との対談を視聴し、もっともっと赤坂真理さんのお話を聞きたいと思っていたのでとてもうれしい。

とても読み応えがある記事があと2回読めるかと思うとわくわくする。

記事中の「常に不全感が煽られる現代社会」という言葉が印象的。

安全に狂う、とは。楽しみです。