「傷の声」から考える精神看護 やってはいけない拘束を「やってはいけない」と言えない理由

過酷な家庭環境による複雑性PTSDを抱えながら東京大学で看護学を学んだ斎藤塔子さんの著書「傷の声」。彼女を出版社につなげたのは、東京大学で精神看護を教える宮本有紀先生でした。塔子さんはなぜ、この本を書いたのか。塔子さんが深く葛藤した「身体拘束」はなぜおこなわれるのか。宮本有紀先生へのインタビュー前編です。

公開日:2025/05/09 02:08

「残念で悲しいご連絡です。2021(令和3)年度卒の同窓生 齋藤塔子様が2024年5月8日にご逝去されました」

2024年5月10日、何気なく開いた大学の同窓生向けメーリングリストに、あまりにも若い卒業生の訃報が届きました。ご高齢の先輩の訃報が多い中、その知らせは際立っていました。

「斎藤塔子」の名前で調べてみると、自身の苦しみや看護のあり方を知的に考察する彼女の文章に出会いました。彼女はなぜ亡くなってしまったのだろう――。私はずっと彼女のことが気にかかっていました。

それから半年後、医学書院の人気シリーズ「ケアをひらく」から「傷の声」が刊行されました。その本が「あの塔子さんの」ものだと知ったのは、オンラインで購入した本が手元に届いてからのことです。

「傷の声」は、著者の斎藤塔子さんが、主治医と相談して決めた入院だったにもかかわらず強制入院として処理され、行動制限をうける衝撃的なシーンから始まります。

塔子さんは、支配的な父親とそこから抜け出せずにいた母親のもとで育ち、「自分は消えたほうがいい存在だ」「死んでつらさを無にしたい」という気持ちを慢性的に抱くようになっていきました。

こころの痛みから意識を飛ばすためにアルコール摂取とオーバードーズを、意識を感情から身体に持っていくためにアームカットを繰り返し、高校生で支援につながると「複雑性PTSD」と診断がつきます。その後東京大学に進学し、精神看護学を学んだのちに看護師として働きました。

本の前半では患者でもあり看護師でもあるがゆえの葛藤と苦しみが描かれ、十数回に及ぶ入院と過酷な体験の描写を経て、後半では家族との関係を考察していきます。

精神看護学を勉強し、どうにもならない思いを抱えながら他者をケアし続けた塔子さんの言葉には、読者を圧倒する迫力と知性がにじみ出ています。

私は「傷の声」を読み終えると、会ったことがない彼女を思い、塔子さんの恩師にあたる東京大学精神看護学分野の宮本有紀先生に話を聞きに行くことにしました。

宮本先生は、私が学生だったときにずいぶん助けてもらった先生でもあります。

塔子さんはどんな学生だったのでしょうか。そして、彼女が葛藤していたものとは――。

かつて塔子さんと同じ学び舎で学んだライター座光寺が、「傷の声」をめぐって宮本先生に話を聞きました。

レポートが突出していた塔子さん

——まず宮本先生のご経歴について簡単に教えてください。

精神看護学の博士課程を終えた後、板橋の東京武蔵野病院という精神科の病院で働きました。看護師さんが無意識に患者さんを見下すような発言をしていると感じる病院もある中、東京武蔵野病院では患者さんを一人の人間として敬意をもって接していると感じたので、「ここで働きたい」と思ったんです。

2年働いたところで、2004年に講師として東京大学に戻ってきました。

今は精神看護を学生に教えながら、医療の提供や方針決定を患者と医療者が共に行う「コプロダクション」や、目の前の人に心のケガ体験があるかもしれないと思って接する「トラウマ・インフォームド・ケア」などについて研究をしています。

——20年以上東大の看護で教えているわけですね。たくさんの学生と接してきた中で、塔子さんとはどんなふうに出会ったのでしょうか。

塔子さんが在籍していた健康総合科学科では、何年か前から大学がお金を出して希望の国に短期研修にいける海外研修制度を始めたんです。塔子さんが3年生のときに、その海外研修制度で精神科医療に関連するところに行きたいと相談を受けたのが最初でした。

学生さんの相談にのること自体は割と普通のことだったんですが、塔子さんとのやりとりで驚いたのは、その海外研修制度で行ったオーストラリアの感想レポートがものすごくいい文章だったことです。いくつかのトラウマを扱う専門施設を見学し、研修して学んだことを書いた内容だったんですが、これはただの学内レポートにしておくのはもったいないと思いました。本人に許可をとったうえで、医学書院の編集者さんに送ったら、編集者さんもすごく喜んでくれました。

それで、医学書院の「精神看護」という雑誌で塔子さんの連載が始まったんです。私にでかしたことがあったとしたら、それは塔子さんの文章を他の人にも読んでもらえる場につなげたことだと思っています。

死にたい気持ちや病気への対応が、懲罰と感じられるものであってはならない。そう思っていない人が多いからこそ、少なくとも私一人くらいは大声で言い張らさなくてはならない。(「傷の声」p.22)

人のケアが上手な学生だった

——宮本先生が医学書院に橋渡しをされたんですね。塔子さんがトラウマを抱えていることはご存知だったんですか。

塔子さんが4年生になったのがちょうど2020年のコロナ禍で、実習以外はオンラインで講義をしていたんです。何かのときに「今入院中なんです」って連絡がきて、「コロナではないです」と教えてくれて……最初はそれぐらいでした。

その後、精神看護学で卒論を書くことになってから、ちょっとずつお話してくれるようになりました。「入院した」とかそういう話は聞いていて、はっきり言われたわけじゃないけど、ご自身のメンタルヘルスのことと関係があることは、なんとなくお互いに分かっている感じでしたね。「傷の声」を読んで、「ああ、そうだったんだ」と知ったことがすごくたくさんあったんです……。

多くの人の湯船には、注がれたお湯が溜まっていって、その温かさと心地よさが無意識のうちに糧となって日々生きていける。ところが私の湯船はボロボロで、あちこちがひび割れている。いくらお湯を注がれても当然溜まっていかない。だから渇いている。(「傷の声」p.69)

——宮本先生の目から見て、塔子さんはどんな学生さんでしたか。

精神看護の関わりが主でしたが、すごく深い洞察をする印象がありました。とても賢く、優しい人でした。友達ともいい関係でした。看護コースってそもそも人数が少ないから、塔子さんの学年も仲が良くて、塔子さんが入院していることも「みんなも知っている」とご本人が言っていました。

それと、塔子さんは人のケアがすごく上手でした。4年生を2回することになって、その分他の人より時間があるからと介護のアルバイトやホームレスの人達の支援活動をしていたと聞きました。いろいろ考えながらやっているなと感じていました。

結局自分が大人になってからは、怖かった父のことも「ケアが必要な存在」として私は見ているのである。(「傷の声」p.155)

入院や行動制限がルーティンのように決まることも…...

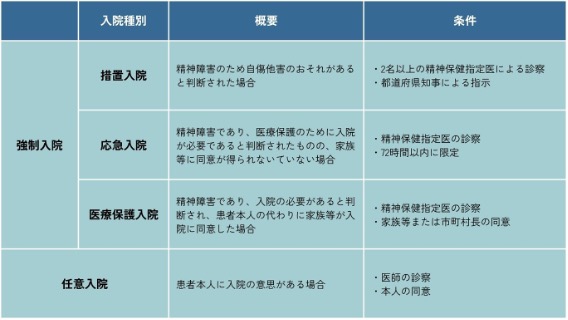

——「傷の声」の中で、主治医と相談して入院したにも関わらず、強制入院の一つである「医療保護入院」になってしまったことが描かれていました。これはよくあることなんでしょうか?

ないと思います。この本を読んで、そういう病院もあるんだとすごく残念に思いました。私が働いていた病院では絶対にそういうことはなかったし、基本的にはご本人の意志で入院する「任意入院」にしてほしいと思って働いていました。

でも、あっても不思議じゃないかもしれないとは思います。医療保護入院は、保護者の同意は必要なんですが強制入院であって、入院する病院で本人と話をした医師が判断するんです。病院によっては、本人の同意があっても医療保護入院にしてしまうところがあるのかもしれません。

無法地帯。それが精神科病院には実在する。そう、私の意思なんて、はじめから尊重されるものではなかったのだ。

(「傷の声」p.15)

——本の中で理不尽に拘束をされるシーンがあって、とても心が痛みました。看護師が淡々と拘束をおこなっているように読めたのですが、看護の世界では、身体拘束はどんなものと考えられているのでしょうか。

本当に自殺してしまうんじゃないかとか、すごく暴れて他人を傷つけるんじゃないかという場合にベッドに拘束をするのが身体拘束です。基本的には医師の指示でおこなわれるもので、医師は、精神保健福祉法で定められた判断基準に基づいて指示を出します。

他の人がいる場所で動けない状態でいると危ないので、身体拘束は、個室でおこなわれます。私が働いていた病棟は、60床あるうちの4床だけが保護室とよばれる個室だったので、そもそもそんなにたくさんは(拘束が)できませんでした。

ところが、質の高い治療をするために2002年にできた「精神科救急入院料病棟」は、「半分以上が個室であること」が条件になっていました。そしたら、「精神科救急入院料病棟」が増えるにつれて、身体拘束をされる人が増えてしまうという不思議な話になってしまったんです。

個室が増えたばっかりに、拘束をしなくてもいいはずの人が流れ作業のように拘束されてしまうということが、実際に起こっているんだと思うんですね。

医療保護入院にしてしまうプロセスと似ていると思うのですが、医療保護入院であることが決まると、無条件に点滴の針を刺して鎮静剤を点滴して、身体拘束の状態から入院がスタートする、といったクリニカルパス(医療手順)になってしまっている病院もあると聞いたことがあります。

恐怖で固まっている私をよそに、彼ら彼女らは、にべもなく拘束具のロックを手早くかけた。このカチッという音は、〈対話が可能な対等な人間としての私〉が力任せにずたずたに破壊された瞬間の象徴として、耳に残っている。(「傷の声」p.15)

絶対にどんな場面でもするべきではない身体拘束

——病院の事情や方針などを抜きにしたときに、宮本先生としては身体拘束をどう考えていますか。

私は身体拘束は絶対にあってはいけないことだと思っています。絶対に、どんな場面でも。どうしてかというと、精神疾患をお持ちで身体拘束の経験がある人の話を聞くと、やっぱりすごく屈辱的な経験だったっておっしゃるんです。

白衣を脱いで、一市民として自分が縛り付けられて動けなくなることを冷静に想像したら、やっぱりそれはあってはならないと思いますよね。

私が働いていたときも拘束をすることはありました。嫌がる人を押さえて、柔道着みたいな素材のベルトで、本の中に書いてあるみたいに「カチッ」ってするんです。当時は自分の感情が麻痺してしまっていたけれど、今思い出すと、患者さんにとってはもちろん、看護師にもとてもつらい行為でした。

保護室の人が全員拘束されているわけではなくて、暴れる人や、点滴治療をしている針を抜いてしまう人が身体拘束の対象になっていました。でも今思えば、針なんか抜いていいから、人を縛るっていうことはやっぱりやってはいけないことだと思います。

「拘束はどんな人に対してもやっちゃいけない」という大学の教員の言い訳のない言葉だけが、風穴をあけてくれた。(「傷の声」p.23)

——看護の現場で、拘束が必要だと考えられてきた背景には何があるのでしょうか。

人手不足というのもあるし、身も蓋もない事を言えば、あんな環境の悪いところに患者さんを閉じ込めたら、それは癒やされないだろうって思うんです。保護室の空間って6畳くらいの広さで、トイレも丸見えで、暗い雰囲気で……怖いんですよ。

20年ぐらい前、今の国立精神・神経医療研究センターに日本で最初に医療観察法病棟(法に触れる行為をした精神疾患のある患者さんが入院する病棟のこと)ができました。そこは「拘束をしない」っていう方針をとっているところで、見学に行ったことがあるんです。

そしたらそこの個室は、広さは通常の保護室と変わらないんですが、窓があって、窓の外に滝が流れていて……明るくて居心地がいい空間だったんです。

どんなに状態が悪くて興奮している人でも、看護師がそこで30分、まとまらない話でもなんでもじっと話を聞いていると、落ち着いてくるんだというんです。

もちろん民間の精神科病院と違って、医療観察法にもとづいて職員の数が多く配置できているということもあります。民間の場合は、精神科特例といって、精神科だけスタッフの人数が少なくてもよいことにされてしまっているので本当に人が少ないんです……。

でもそれを聞いて、安全で安心な環境を整えることが大切なんだと思いました。

そういう安心できる環境ではないところで、力を用いて押さえつけようとするから「やめて!」と反発したり怖くなって暴れたりしてしまうのであって、まずはその人の話をちゃんと聞くのが大事なんじゃいかなと思うんです。安全で安心な場所だと思えたら、暴れる必要なんてどこにもないんですよ。

そこのスタッフも、もともと精神科救急の部門での経験がある看護師さんたちだったから、最初はやっぱりやり慣れている身体拘束をしたくなってしまったそうです。「やらなくて大丈夫なんだ」という経験を重ねていくことが大事だということをそこの看護師長さんから教わりました。

私が大事にしてほしかったことは、自分なりの物語を持った人間として認識してもらうこと、その物語について通じ合う言葉で誰かと話し合うことだった。

(中略)

こういった断片化した物語の存在を認識し、ともに考え編み直す必要がある。ところが、そこに取り組んでくれる支援者やコミュニティに出会う機会は未だ少ない。(「傷の声」p.22)

「お互い同じ人間だった」という感覚を取り戻す

——そういうことが20年前に分かっていたにも関わらず、いまだに変わっていない状況があるわけですね。たとえば精神看護の教育の現場でそういうことを教えるようにはならないのでしょうか。

看護の大学教育では、身体拘束についてはあんまり教えないんです。例えば東大の授業では、「精神保健福祉法で身体拘束について言及されているけれども、やってはいけないことだと思っている」と私は伝えているけれど、臨床の現場では珍しいことではなくおこなわれています。実際に病院で働き始めて身体拘束の現場を見て「精神科ではこうなんだ」と覚えていったりもあるんだと思うんですよね。

さっきもお話ししたように、全体の半数以上が個室であることが定められた精神科救急入院料病棟が2002年以降たくさんできて、結果的に身体拘束も増えてしまったことで、身体拘束をすることに慣れてしまう状況も増えているんだと思います。あとはやっぱり人手が足りないんですね。

塔子さんも、本の中で拘束をしてしまう看護師の自分を「ロボット」と表現していましたが、看護師一人ひとりの問題じゃないんだと思うんです。現場で必死で働いている看護師の人たちのことを考えると「身体拘束はやっちゃいけない」と、看護師を責めるトーンでは言えないなって思うんですよ。

その頃の私は、「白衣の天使」像からはほど遠く、感情がすっぽりと抜け落ちたロボットだった。患者さんは観察や処置をしなければいけない脆弱な生物であり、業務は日銭を稼ぐ手段であった。(「傷の声」p.29)

——それはどういうことでしょうか。

私は普段、精神疾患の当事者の方たちや、困りごとをもつ人たちがお互いに対話をすることでいい関係をつくって、人として当たり前の感覚を取り戻していくピアサポートという活動に取り組んでいるんですが、それが看護師にも必要なんじゃないかと感じています。

看護師からすると、病棟はまさに戦場で、患者さんたちは仕事の対象物みたいになってしまう状況が起きているんだと思うんです。

戦場だからものすごい鎧を着込んで「よし今日もやらねば!」みたいな戦闘モードになっていて、そこに大きい声をだして興奮している患者さんがいると、どうしても体が固まって押さえたくなってしまう。

自分の中の危険センサーみたいなものが作動したときに、身構えたり押さえたりすることは、生物として当然の反応なんですが、そこで一回深呼吸したり、外の景色が見えたり、ふわっと風がふいていい匂いが漂ってきたり、そういうのがあるだけでも違うと思うんです。

「本当はみんなお互い同じ人間だったね」っていう感覚を取り戻すっていうのが多分すごく大事で、そのためには、看護師が鎧を脱げるように、病棟の中が居心地のよい空間にならないとだめなんだろうなと思います。

戦場で長時間労働をしていると、家に帰っても休まらなかった。疲れているはずなのにぐっすり眠れる日はなかった。(「傷の声」p.29)

(つづく)

【宮本有紀】東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 精神保健学/精神看護学分野 准教授

群馬大学医学部保健学科助手、国立医療・病院管理研究所リサーチレジデントを経て、2002年に東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻で博士号取得。2002年4月から東京武蔵野病院で2年間看護師として勤務したのち、2004年より東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻の講師を経て2015年より現職。精神看護学教育と同時に、医療の提供や方針決定を患者と医療者が共におこなう「コプロダクション」や「トラウマ・インフォームド・ケア」などの研究や精神疾患当事者との活動を通じて、「誰もが自分もここにいていいと思える社会」を追求する。

コメント

作者が真摯に生きようとするからこその葛藤に胸が詰まる思いがしました。傷の原因を誰かのせいにするのではなく、医療保健、教育に関わる人、一人一人が人権について自分ごととして考えるきっかけになる本だと思いました。

傷の声を読んで、衝撃的でした。

精神科というところを知らないけれど、恐らく病院という場所はどこも同じだと思います。身体拘束は出来れば誰にもやりたくはない。でも、治療のために身体に入っているチューブを自力で抜く危険のある状態は時に患者の命に関わる。

私は医療従事者として働いており、命を守るために行う抑制が、患者の人権侵害に繋がる事は十分わかっていて、だからこそ、インフォームドコンセントが大切だと思う。

医師の指示は絶対とは思わないが、看護師はその行為が治療において正しい事と思っている。実際そう教えられる。そして、日々の業務に追われて、患者はいつも弱い立場にある事をつい忘れてしまう。

人権を考える暇もなく、安全を守る事に必死になる。私たちはよく安全、安楽という言葉を使う。安全には目くじらを立てて必死だが、安楽という言葉の意味は少なくとも患者側ではなく、医療者側の満足になっている気がしている。

傷の声の著者の家族に起きた事は、私の家族にも起きていたところが少なからずある。心の麻痺はいつから、どこから始まったのかはわからないが、少なくとも医療従事者となった時の、理想と現実のギャップに打ちのめされ、「女優になれ」と言われた意味は、私の中で仮面だと今も思っている。顔だけでなく、心にも仮面を付けないとやってられない仕事なんだと自分に言い聞かせた事を思い出しました。

大切な人が自らを傷つけることを繰り返し、命を落としてしまうのではないか、という恐れと心配を抱えた家族は途方にくれ、医療保護入院という方法で医療に助けを求めることがあるし、家族からの相談にそういう方法があると伝えてきた。

でも、ざこうじさんの記事を読んで、私はなにも知らなかった、と愕然とした。

では、家族はどうしたらいいのか。

それもまた学ばなければならないことだし、家族のサポートも喫緊の課題だ。

看護師です。精神科の経験はありませんが身体抑制をずっとやっていました。カチっと抑制器具をはめるあの瞬間は、本当に嫌でたまらなかった。「これだけは止めてくれ」と泣きながら懇願する患者さんに抑制する度に、自分の感情を殺してきました。記事を読んで涙が出てきて、私自身も傷ついていたことが分かりました。嫌なことを嫌だと言えず、言われたことを疑問なく受け入れ、考えることを放棄していました。同じ看護師だからこそ出来るピアサポート、必要かもしれません。