「『当事者にしかわからない』って本当?」約30年間、被虐待当事者として声をあげ続けた彼女が見つけた“希望”

被虐待当事者として、解離性同一性障害、リストカットから回復した美山あかねさん(仮名・47歳)の半生を通じて、当事者が直面する困難と、その先の希望を辿る。

公開日:2025/12/25 08:00

「世の中、本当に変わってきたと思います。少し前まで人前でメンタルの問題について話せなかったし、重い話は“ダサい”という風潮でした」と当時を振り返るのは、美山あかねさん(47歳)。

あかねさんは、小学校高学年から15歳頃まで実の父親から性暴力を受け、15歳で治療につながって以来、30年以上にわたり闘病生活を続けてきた。長年、悩まされてきた一連のPTSD症状やリストカットは落ち着いており、現在は障害者枠で就労している。

「以前は自傷をやめられるなんて、全然思っていませんでした。残りの人生ずっと続くと思ってたし、誰にもわかってもらえない気持ちが強かった。仲間の中には、『“一般人”にはわかりっこない』と諦める人もいました。でも、声をあげ続けることに意味はあったと思います」

(取材・文:遠山怜)

※本記事には、性的虐待など暴力に関する描写が含まれます。現在、支援を必要とされている方は、無理のない範囲での閲覧をお勧めします。

「いじり」と「しつけ」の裏側で

あかねさんの人生の分岐点は、10代前半に訪れた。小学校高学年から15歳頃まで、実の父親から性暴力を受けた。

「当時、両親の仲は険悪で、アルコールの問題を抱えていた父は、母がいない間に私の体をおもちゃにして、欲求の捌け口にしました。下着を脱がせて気持ちの悪いことをはじめたり、父親を喜ばせるようにとあれこれ強要されました。私が抵抗すると、父は『お前が誘ったんだ』『誰かにバラしたら、お前のせいで家族はめちゃくちゃになる』と脅しました。私がそれまで父に寄せていた信頼や愛情は、父によって『男を誘う下卑た媚び』にねじ曲げられてしまった。そうなってしまったことが恐ろしく、自分が汚らわしく思えて、何度となく自殺を試みました」

1980年代の終わりから90年代の当時、児童虐待という概念が一般的に知られておらず、平成12年に児童虐待防止法が制定されるまで、親の暴力は「しつけ」「愛情表現」として正当化されがちだった。

あかねさんは、当時の風潮として、「暴言、いじりは当たり前で、『こんなことで騒ぐ方が悪い』という空気があり、誰にも話せなかった」と語る。

極限状態の中、あかねさんの精神は徐々に均衡を崩していった。

「頻繁に記憶のフラッシュバックに襲われ、解離するようになりました。解離すると魂が抜けたみたいになるんです。ジェットコースターに乗って急降下する瞬間、内臓ごと宙に浮くみたいな感覚がして、自分の意識や感覚から切り離される。自分を支えているものが一気になくなることが、ものすごく怖かった」

記憶喪失に始まる一連の症状は、のちに解離性同一性障害と診断されることとなった。

(脚注) 解離性同一性障害(DID):強いストレスやトラウマ経験により、記憶・感情・行動の連続性が保てなくなる状態。その結果、複数の「人格状態」が交代で現れるように感じられることがある。

現実に踏みとどまるには、痛みが必要だった

中学校に入った頃、リストカットを始めた。学校に出入りしていた不良少女の腕に走る傷跡を見て、興味を持ったと言う。

「『やってるな』と驚きつつ、自分も真似してみようと思いました。今思えば、強いものの真似をすることで、過酷な環境をサバイバルしようとしたのかもしれない。それからは、解離する前兆を感じたり、不安や恐怖に襲われたりしたときに、気合を入れるために切るようになりました」

「ビビりだからそんなに深くはやらないですけど、痛みを感じたり血を見たりすることで現実感が取り戻せるんです。緊張している時に、自分の頬を叩いて喝を入れるのに近いです。意識や感覚が自分ではないものに持って行かれないように、『しっかりしろ』って」

あかねさんが解離症状に悩まされる一方で、当時の社会における「解離」のイメージは、当事者の実態とは大きくかけ離れていた。

「当時、解離性同一性障害は“多重人格”と呼ばれていて、ドラマや映画では、もっぱら犯罪者として描かれてました。みんな怖いもの見たさで興味を持っても、『あれは作り話だよね』と誰も真剣には受け取っていませんでした。打ち明けてもまともに取り合ってもらえないかもしれないと、何年も悩みました」

「でも、このまま我慢して黙っておくべきだとも思えなくて、15歳の時、母に被害を打ち明けることにしたんです」

治療を阻んだのは、「家族神話」

母親は娘の告発を受け止め、一緒に父親の下から離れる決断をした。15歳でようやく治療につながったあかねさんは、高校卒業後は働きながら病気の寛解を目指したが、今度は別の問題が立ち塞がる。

「フルタイムで働くことの重圧が、いろんな症状が続いていた当時、かなりの負担になっていました。一日8時間労働と残業をこなすだけで手一杯で、病院にも満足に通えなくなりました。加えて、母は私が病院につながることで、『あかねと切り離されてしまう』『娘を取られた』とぼやくようになりました。私の担当医師やカウンセラーをやたらと敵視して、攻撃的になっていました」

母親は娘の性被害に責任を感じたのか、あるいは家族の問題を外部に知られたくない思いもあったのかもしれない。娘の世話を引き受ける一方で、第三者の介入を警戒していた。この状態を問題視した病院側は、世帯分離し生活保護を申請するよう勧めた。しかし、ケースワーカーと一緒に相談窓口を訪れると、思わぬ対応をされた。

「相談員から、『家族と一緒にいることが、あなたの心の健康を取り戻すのに必要不可欠』と言われ、申請を却下されてしまいました。要は、水際対策をされたんです。見かねたケースワーカーが、審査要件が厳しくない地区を探してくれて、そこに引っ越してようやく申請が下りました」

医療・福祉が療養の基盤として「家族の助け合い」に期待するところは大きい。あかねさんの場合、ケースワーカーの機転で難を逃れたが、いまだにこうした家族神話は根強い。

時間をかけて少しずつ、自分を取り戻す

ようやく治療に専念できる環境が整い、あかねさんは長い闘病生活に入った。

「治療は、性被害からの回復を主眼に置いて進められました。まずは、心の安定を取り戻すことが第一優先で、自傷についてはそこまで問題視されませんでした。医師もカウンセラーも自傷の回数より、その時々で私ができたことに注目してくれました。私の場合、何かが劇的に効いて良くなったというより、そうした治療を何十年も続けることで、少しずつ現実感を取り戻していったように思います」

病院ではカウンセリングのほか、自助会やデイケアにも足を運んだ。当事者との出会いも、心を回復する支えになってくれた。

「ちょっと前までは、虐待や貧困、暴力の話は当事者同士でしか話題にできなかったです。世間一般では、『現実的にはあり得ない』とされていたし、話せば『重い』と引かれてしまう。虐待を受けたことも、自傷を必要としていることも事実なのに、隠さなくてはいけない。だから、話せる仲間がいたことは救いでした」

自助会に希望を見出す一方、「特別感」の重圧も

仲間とつながることで、臆せず話せる場を得られた一方で、当事者同士の結束に違和感を覚えることも。

「一般的に虐待経験者が“特殊”とみなされるように、当事者もまた、“一般の人と自分たちは違う”という特別感がありました。『当事者のことは当事者にしかわからない』と、内と外で線を引くことが多かった。自分たちを不幸でドラマチックな存在に貶めて、壁を作っていたように思います。今ならそれは『セルフスティグマ』だとわかりますが、当時はそんな言葉も知らず、息苦しさを感じていました」

(脚注)スティグマ:精神疾患などを持つ人の特徴に周囲が否定的な意味づけをし、不当な扱いをすること。

あかねさんには、仲間の言葉に肯首できない理由があった。

「私は、仲間たちとは別に、学生時代からの友人や新しくできた知り合いがいました。その人たちは、私のように暴力を受けていない。でも彼らもまた、親との関係に悩み、傷ついていて、私と似た痛みを抱えているように感じました。感じている息苦しさは、同じだと」

「私には、『当事者』と『それ以外』で、分かれているとは思えなかった。それに、仲間たちが言うように、“一般人”が暮らしている日常生活と、私たちが知っている暴力で満ちた世界は、本当に別物なのかと疑問でした。実際には、その二つの世界を隔てる境界線なんてどこにもなくて、地続きでつながっているんじゃないか、って。みんな、その曖昧さを認めるのが怖いから、暴力をフィクションとして扱ったり、当事者は特別だと見なしたがるのかなって」

それでも声を上げ続けた先に

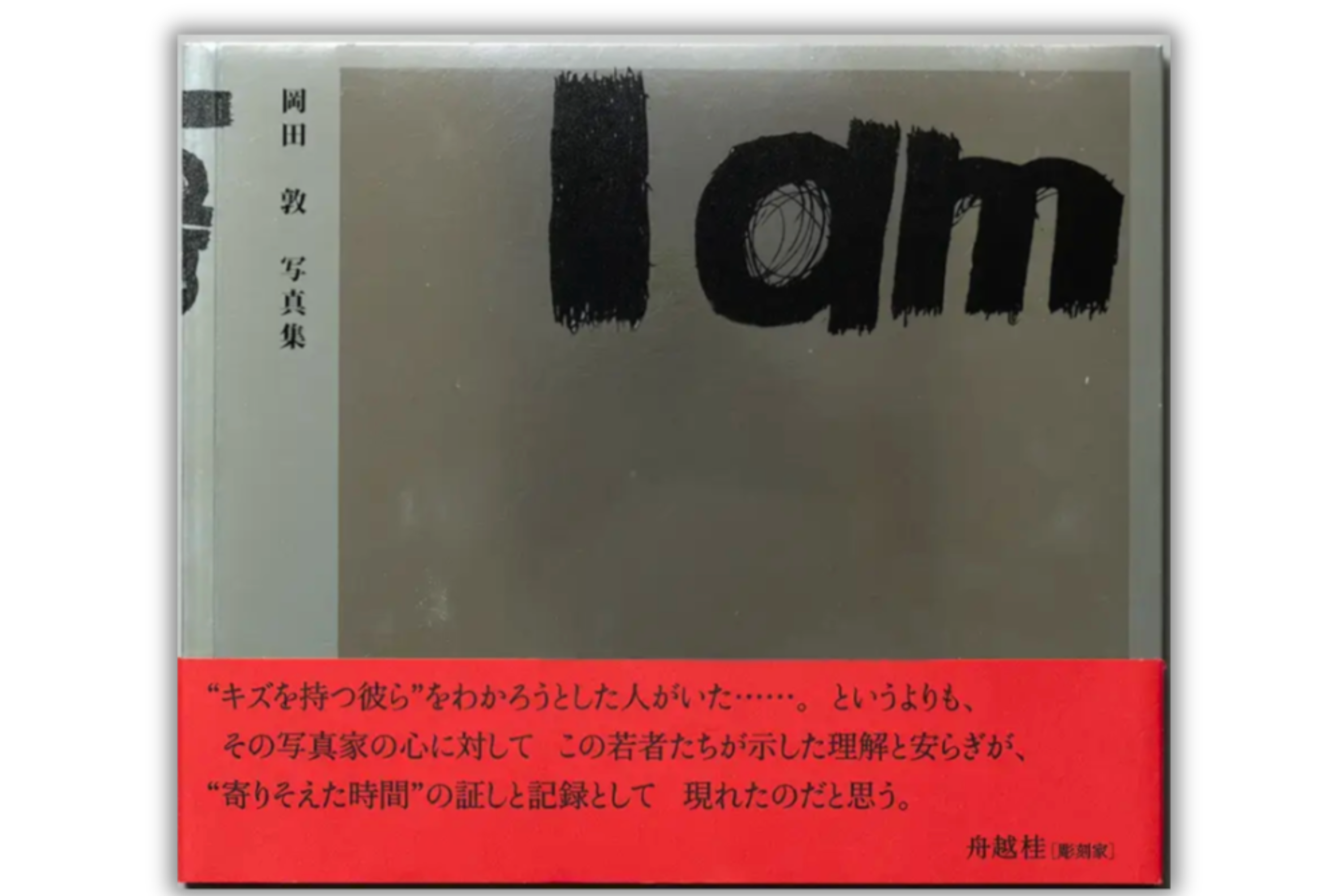

釈然としない思いを抱えたある日、あかねさんは立ち寄った本屋で一冊の写真集を見つけた。ページをめくると、そこには自傷当事者の姿が写っていた。

「見た瞬間、『仲間がいる!』と驚きました。しかも、撮影者は当事者ではなかったんです。あとがきのページに、『人は理解し難いものを分類し、ラベリングしたがるが、私と彼女たちの間に差はない』という趣旨の撮影者の言葉が載せられていて、思わず『そうですよ』とうなづきました」

以下、『I am』あとがきより一部抜粋。

“人生のふとした瞬間に死の気配を感じることがある。だがそんな時ほど自分の生と真剣に向き合うことはない。それは傷を負うことによって自分の存在を確かめようとする行為と、どこか似ているのかもしれない。”

“人は自分の理解を超えたものや決して認めまいとするものに対し、言葉による枠組みを作り、分類することによって自らの平穏を保とうとするが、私は彼女たちと自分の間、あるいは彼女たちどうしの間に大きな違いを見つけることが出来なかった。”

「その瞬間、本屋の一角がパアッと明るくなったように感じました。今までずっと、自傷について理解を示してくれる人はいない、自分たちはマイノリティだと痛感していました。でも、当事者でなくても自傷に関心を持って、向き合ってくれる人がいる。そのとき、はじめて希望の光が差し込んだように感じました。『私たちはここにいるよ』と言っていいんだ、って」

なかったことにされていた自分たちの存在に、気づいてくれた人がいる。当事者とそれ以外で分かれていた世界が、一つになったように感じた。

悲鳴は聞かれるためにある

いま、当事者同士の集まりは裾野を広げ、さまざまな疾患や悩みをテーマにした自助会が全国で開かれるようになった。当事者性を自覚する人が増える一方で、あかねさんは疾病によっては、仲間内にも偏見があると感じている。

「仲間内でも、自傷や解離性同一性障害、オーバードーズ(過剰摂取)はいまだに偏見の目で見られて、差別されることがある。隠した方が生きやすいのは確かだけど、声を上げて世に広めないと、誤解されたまま悔しい思いをする。『私たちはここにいるよ』『助けて』って、悲鳴を上げ続ける必要がある。私は運良く、支援者に助けられて生きてこれたけど、そうでない人もいる。だから、『ファッション感覚でやってるんじゃない、生きるためにやってるんだ』って言い続けたいです」

あかねさんに読者へ伝えたいことがあるかと聞くと、こう答えてくれた。

「自分を傷つける人を目にして、『怖い』『悲しい』と思うのは自然なことだと思います。でも、リストカットの傷だけじゃなくて、その背景にも目を向けてほしいです。ひとりひとり、違う人間なんだと」

「仲間たちには、『希望を捨てないでほしい』って伝えたいです。救いは絶対、どこかにある。でも、信じていないとそれは見つけられない。簡単には信じられないと思うけど、信じることを諦めないでほしい」

コメント

私は発達障害や自傷のことを誰にも話さず、そんなこととは全く関係ありませんという顔をして生きています。自分が在ることを未だに許すことができていないのでしょう。

これだけの経験をしてきてなお、希望を捨てず、仲間内の閉じた価値観以外にも目を向けることのできるあかねさんの強さに胸を打たれました。

「仲間たちには、『希望を捨てないでほしい』って伝えたいです。救いは絶対、どこかにある。でも、信じていないとそれは見つけられない。簡単には信じられないと思うけど、信じることを諦めないでほしい」

最後に書かれてた言葉は、仲間を信じきれなくて離れていった仲間にも届いて欲しいと思いました。

自傷について「緊張している時に、自分の頬を叩いて喝を入れるのに近い」と表現されているところ、なるほど!とすごく腑に落ちました。

現実に踏みとどまるため、生きるための手段だったんだなと感じました。

私は自傷行為をしたことはないけど、生きづらさを抱える同じ人間として共感することの多い記事でした。

声を上げ続けてくださったことに感謝します。

声をあげる勇気、と思いながら読みましたが、自然と本音が語られているような感じで素直に読めました。ありがとうございます。