「ダメ。ゼッタイ。」では救えない市販薬乱用にどう向き合うか 第9回「薬物依存症者と家族フォーラム」基調講演

本稿は、2025年8月23日開催のNPO法人横浜ひまわり家族会らによる、第9回「薬物依存症者と家族フォーラム」よりイベントレポートをお届けする。ゲストとして、国立精神・神経医療研究センター 薬物依存症センター長の松本俊彦さんが基調講演を行い、湘南ダルク施設長の栗栖次郎さん、横浜ダルク施設長の山田貴志さん、横浜ダルク利用者が、国から“否認“され続けている市販薬依存の実態について意見を交わした。

公開日:2025/09/04 09:00

イベントでは、「市販薬クライシスとわが国の薬物対策の課題」と称して、精神科医・松本俊彦さんが市販薬問題の実態を解説。『ダメ。ゼッタイ。』では制御できない、市販薬に救いを求める人たちの実像に迫ります。

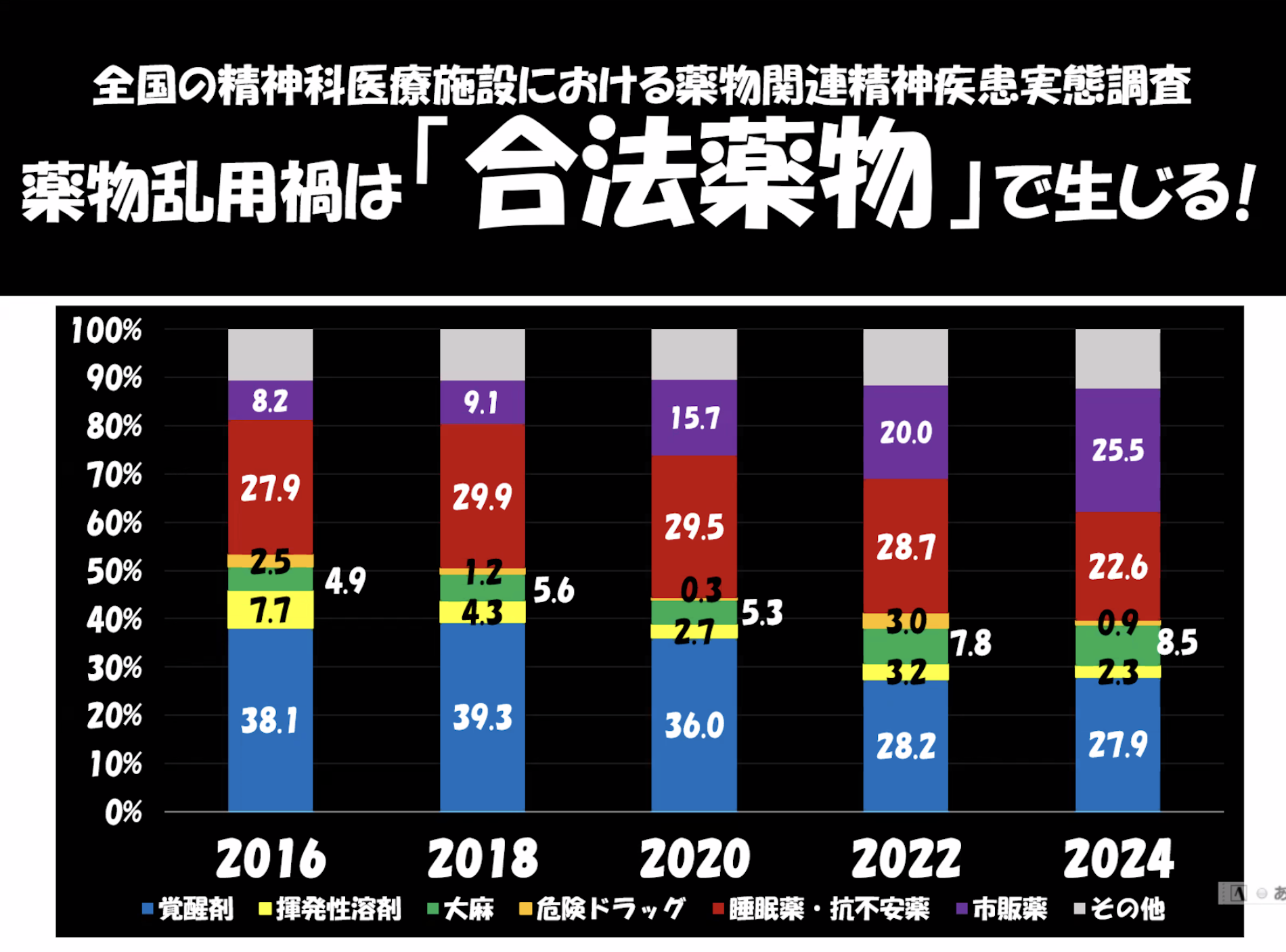

国が警戒する大麻使用者は全体のわずか8.5% 薬害禍の中心は「合法薬物」

冒頭では、松本俊彦さんは、依存症者の直近1年間の薬物使用実態のデータを示しながら、このように語り始めた。

「皆さんは薬物依存といえば、どのような薬物を思い浮かべるでしょうか。おそらく、真っ先に頭に浮かんだのは覚醒剤でしょう。歴史を振り返ると、日本は覚醒剤と非常に密接な関わりを持っていました。我が国は、世界ではじめて覚醒剤の元となる神経刺激物質の抽出に成功し、早くから国が軍事利用してきた歴史を有しています。日本の薬物問題は、終戦後、軍所有の覚醒剤が押収され、民間に出回ったことから一気に拡大したといわれています。以降、覚醒剤が国内の薬物問題の中核を担っていたのです」

「では、現在はどうでしょうか。今、取締当局が最も警戒している薬物は大麻です。僕はこの20年ほど少年院に訪問診療を行っていますが、年々、覚醒剤使用者は減少していると実感します。『あれだけ皆やっていたのになぜ?』と不思議に思い理由を聞いてみると、『覚醒剤はダサいから』という答えが返ってくる。事実、刑務所や少年院収容者の覚醒剤使用率は依然として高い数値で推移していますが、それでも全体的な逮捕者数は年々減り続けています」

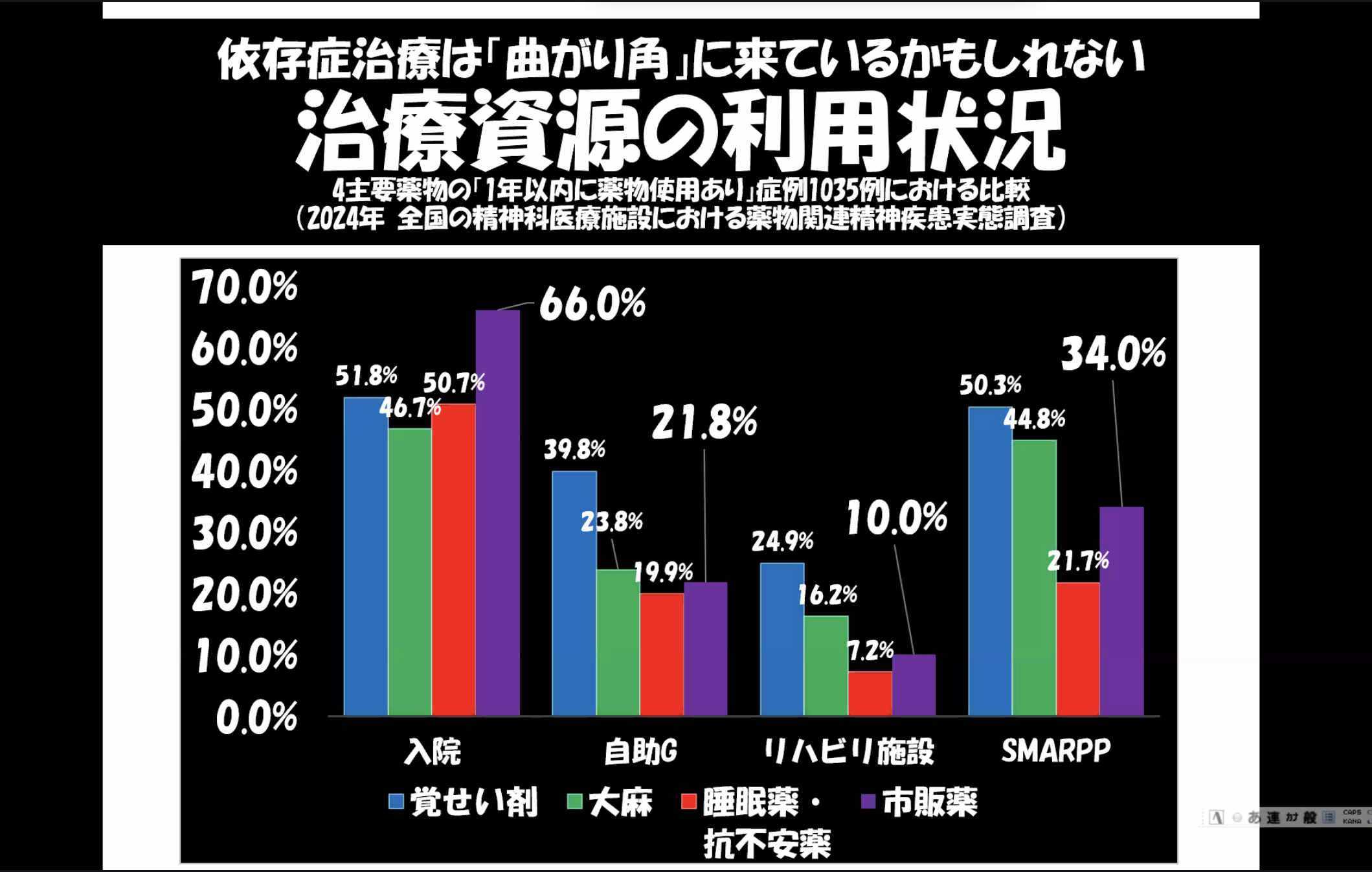

なお、全国の有床精神科医療施設を対象に、薬物依存症者の臨床データを分析した調査によると、直近1年間に覚醒剤を使用したと回答したのは、全体のうち27.9%だった。近年、政府が警戒を強める大麻は、この数年で微増傾向にあるものの使用率は8.5%と、1割にも満たないことが判明している。一方、市販薬・処方薬の使用者率は急拡大し続け、薬物問題のおよそ5割を占める中心的な存在となりつつある。

「日本の薬物乱用防止対策は、大きな転換点を迎えています。いまや、薬物問題の中核を担っているのは、大麻や覚醒剤といった違法薬物ではなく、市販薬や処方薬といった、いわば『合法薬物』なのです。今まで、薬物乱用防止対策といえば、『ダメ。ゼッタイ。』が主流でした。『薬物を一度でも使ったら依存症になり、逮捕されて人生が台無しになる』と皆さんもどこかで聞いたことがあるでしょう。このように、日本では違法薬物の害を強調し、禁止することで予防を試みてきました」

「しかし市販薬の場合、『ダメ。ゼッタイ。』は通用しません。市販薬や処方薬を一度使っただけで、健康を害したり、人生が破綻しないことは誰もが実感しているからです。なにより、市販薬の利用は法律で禁止されていませんし、それどころか、国は処方箋なしで購入できる市販薬の利用を推奨していたりします。ですから、『ダメ。ゼッタイ。』の理屈をそのまま市販薬のオーバードーズに適用しても、納得する人はいないでしょう。国や政府が先導する薬物依存症対策は、すでに実態と大きくズレているのです」

最大の薬害事件は「合法薬物」で起きている

「『いや、そうだとしても、市販薬は違法薬物ほどの健康被害は及ぼさないだろうから、大した問題にはならない』と思った方もいるかもしれません。残念ながら、市販薬の過剰摂取による健康被害は、違法薬物よりもずっと深刻なのです。驚くべきことに、日本では『ダメ。ゼッタイ。』で禁止されている覚醒剤や麻薬の原料成分が、一定量以下であれば市販薬に配合しても良いことになっています。たとえばある医薬品には覚醒剤と同様に中枢神経を刺激する物質が、また別の医薬品には麻薬と同様に中枢神経を抑制する物質が、それぞれ含まれています。患者さんは、こうした一般薬に微量含まれる神経刺激物質の力を借りて、勉強やバイトに精を出したり、気持ちを落ち着けて苦手な人付き合いをこなしたりしています」

「これらの成分は、過剰摂取するうちにすみやかに耐性が生じます。だいたい皆、最初は最低限の量で効果を感じていたのに、翌週には一度に2、3倍の量を必要とするようになり、1ヶ月後には一度にひと瓶使い切らないと満足な効果を得られないようになります。つまり、オーバードーズを初めてからヘビーユーザーになるまでの期間が非常に短く、あっという間に深刻な薬物依存状態になってしまうのです」

「また、市販薬を過剰摂取した際、幻覚・妄想などの副作用が起こりやすいと判明しています。一般的に、覚醒剤や大麻は幻覚や妄想を引き起こすなんて言われたりしますが、市販薬乱用時の離脱症状はもっと深刻です。たとえば、覚醒剤の効果が切れると、患者さんは疲労のあまり何日も眠り続けたり、気力が湧かずにぼんやりしたりしますが、いずれ元に戻ります。しかし、麻薬成分が含まれている市販薬の場合、離脱時に生命に危険を及ぼしうる症状が出ることもあります。すぐに医療的介入を行わないと死に直結する危険性があるため、警戒が必要です」

「加えて、日本では諸外国ですでに使用禁止となった医薬品成分が、いまだに市販薬に使われていたりします。例えば、一部の鎮痛薬に使われている成分は、頻繁にあざができたり血が止まらなくなったりする血小板減少性紫斑病を誘発するリスクがあることから、アメリカ、オーストラリアでは使用が禁止されています。市販薬の過剰摂取をすることで、仮に命に別状はなかったとしても、薬害性障害を負ってしまう危険性もあるのです」

「薬物問題を考えるとき、ひとつ、忘れてはならないことがあります。それは、『薬害は常に合法の薬によって引き起こされ、わたしたちはそれを選択的に忘れている』ということです。過去、世界中でさまざまな薬害事件が起こりましたが、渦中となった薬物はどれも合法的に売られている市販薬だったのです。たとえば、のちに胎児の催奇形性を誘発すると判明したサリドマイド、過剰摂取による死亡者が続出したハイミナールは、いずれも市販薬でした。つい、わたしたちは違法薬物の問題にばかり目を向けてしまいますが、薬害事件の主犯格はいつだって市販薬であったことを今一度、心に留めておくべきではないでしょうか」

生きづらさの自己治療が、やがて深刻な依存症に

加えて、市販薬には違法薬物と比較して、その使われ方に特徴があると指摘する。

「例えば、覚醒剤や大麻といった違法薬物の場合、使用のきっかけは仲間内での集まりやパーティーなど非日常の場であることが多かったりします。たまたま行ったイベントで先輩や友人から誘われて、特別な場で羽目を外すことを覚えてから、使用習慣が徐々に形成されていくのが一般的です。この場合、イベントごとなどの非日常の場はそう頻繁にはありませんから、使い始めてから依存症になるまで一定の期間はかかることになります。最初はゆっくり、徐々に依存状態になっていくのです」

「しかし市販薬の場合、患者さんはなにも仲間と羽目を外すために、遊び半分で使いはじめているのではありません。彼らのほとんどは、普通の日常生活を送るために市販薬の力を借りているのです。本当は学校に行くのがしんどいけど、景気付けとして市販薬を多めに飲んで、なんとか不登校にならず学校に通う。または、友人関係がうまく行っていないけれど、表面上は仲良くするために心の鎮痛薬として飲んでおく。自分では簡単に変えられない問題や環境の中で、周囲の期待に応えるために市販薬が使われているのです。ですから、年に1、2回ではなく、毎週、または毎日薬が必要になってくる。使い始めてから深刻な依存状態に陥るまで、そう時間がかかりません」

「今、アメリカではフェンタニル等のオピオイド乱用問題が急拡大しています。日本でもニュースで報じられたりして、皆さんもフェンタニル乱用者の姿を目にしたことがあるかもしれません。国内では、一連の騒動を他人事として我関せずといった姿勢でいますが、じつはもうすでに、日本でもオピオイド危機は起きているのです。それも、ドラッグストアで簡単に手に入る医薬品によって。大麻を使用したくらいで人は死にませんが、市販薬の過剰摂取で人は死にます。法規制をクリアした医薬品であっても、人体に多大な健康被害をもたらします。『日本と違って、違法薬物が横行している治安の悪い国は恐ろしい』なんて言っている場合ではないのです」

「しんどいときはパキる」習慣はコンビニからはじまる

「市販薬乱用は、何も特殊な人だけがハマるわけではありません。今の子どもたちにとって、市販薬の乱用は非常に身近な存在です。たとえば2013年を契機に、急性カフェイン中毒による救急搬送者が急増しています。この頃、高濃度のカフェインを含むエナジードリンクが数多く発売されました。カフェインの刺激は、普段からコーヒーを飲んでいる大人にとって、多少飲み過ぎたとしても大した問題にはなりません。ですが、コーヒーを飲む習慣のない未成年者にとって、カフェインの刺激は非常に強力です。エナジードリンクを一本飲んだだけで、『シャッキリする』『パキる』覚醒効果を感じる子は少なくありません」

(脚注)パキる:薬物の過剰摂取により気分がキマること。酩酊状態になったり、意欲が向上したりと薬の効果を実感している様を指す。

「エナジードリンクの問題点は、ふだんの日常生活で接する機会が多いことです。部活や塾で頑張っている子どもに、エナジードリンクを差し入れる大人は多い。今の子どもたちは、知らず知らずのうちにちょっとした頑張りどころ、ここぞというときに高濃度のカフェインを常用する習慣を身につけてしまっているのです。次第に、気持ちがしんどいときや、自分を奮い立たせたいときにもエナジードリンクを使うようになり、さらに学校や受験などストレスフルな出来事に対処するために、市販薬を乱用するようになります。乱用のきっかけは、ごくありふれた生活習慣からはじまっているのです」

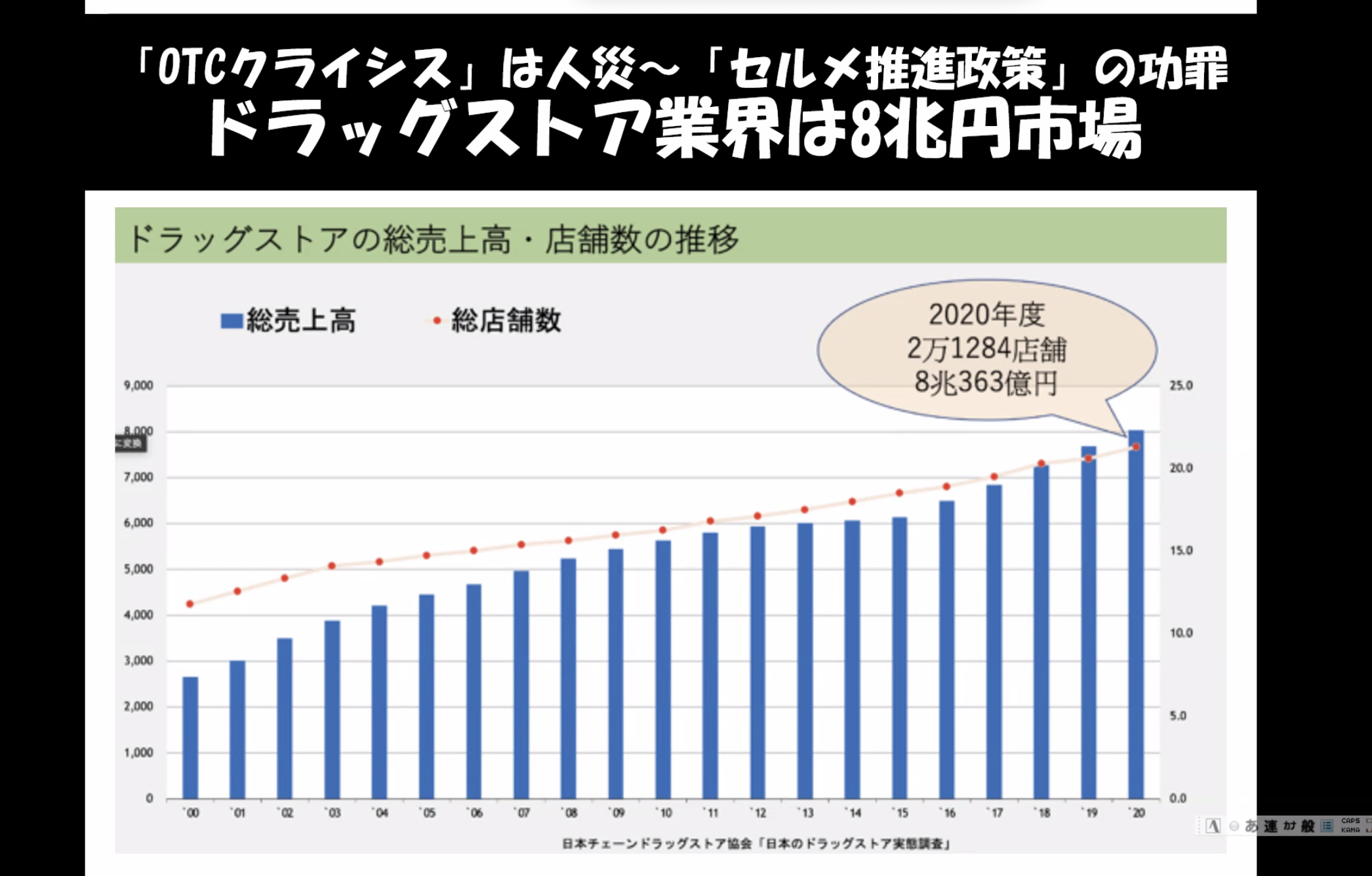

「今や、医薬品販売を取り扱うドラッグストア市場は国内で急拡大を遂げ、近いうちに10兆円を超える一大産業と見られています。ドラッグストアの主力商品である化粧品や医薬品は、販売価格に対し利益率が高い高付加価値の商品であるため、ビジネスモデルとして成立しやすいと言われています。加えて、2014年度より国は年々増大する医療費削減しようと、OTC医薬品の使用を推進しています。さらには、医師や薬剤師を介さずにドラッグストアで医薬品が購入できるよう規制が緩和されました。2025年5月には薬機法が改正され、コンビニでも医薬品が扱えることになりました。今後、市販薬へのアクセスはますます容易になるでしょう」

専門外来の常連は「中高年」「不良」から「10代の学生」に

それでは、生きづらさの緩和に市販薬を使用する人たちは、どのような人たちなのだろうか。松本医師は、今までの依存症治療の主な対象者との違いをこう指摘する。

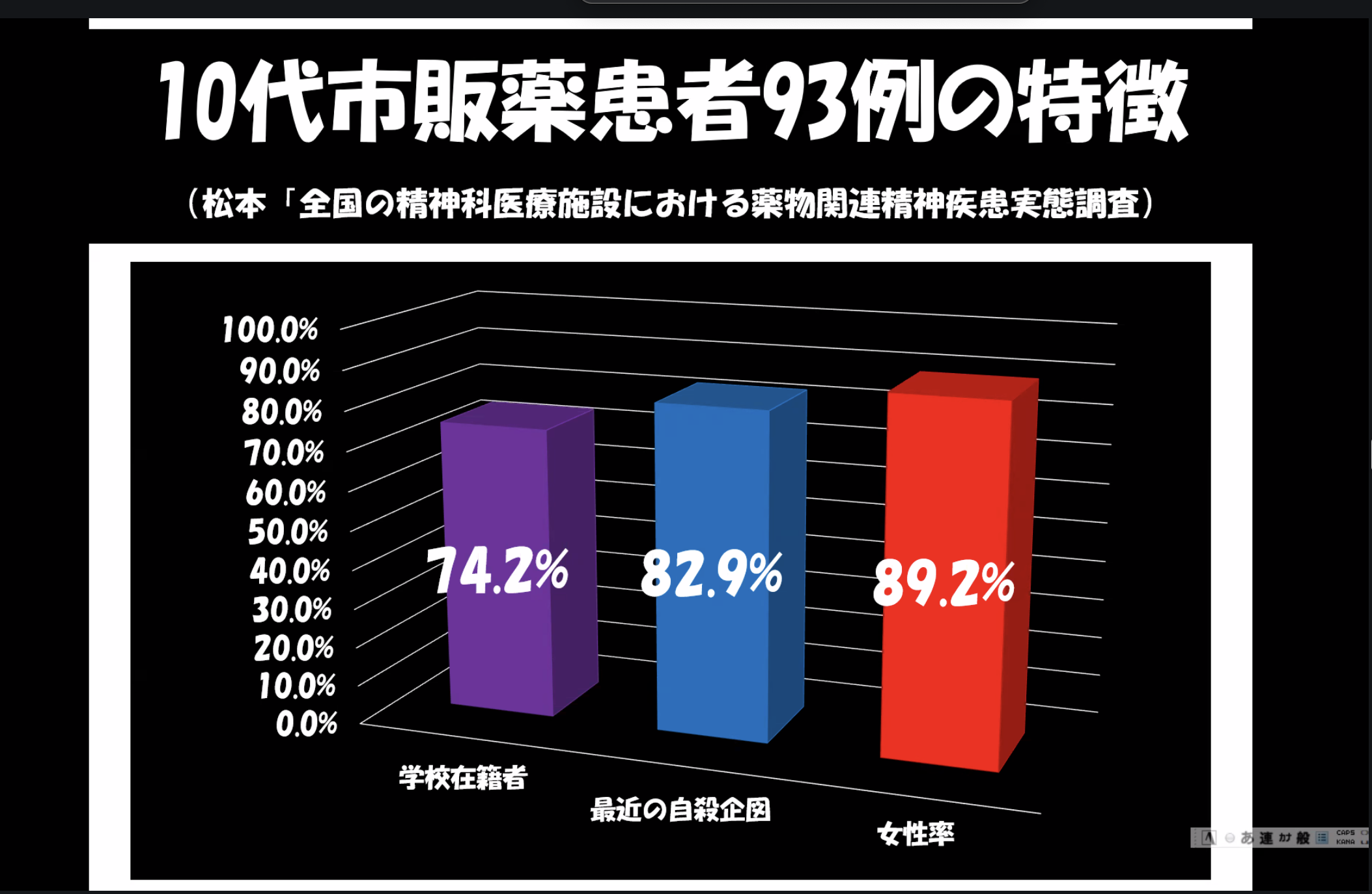

「2010年代、危険ドラッグが大きな社会問題となりました。主な使用者は20代の男性でした。最終学歴の平均値は中学校卒業、若い頃から補導・逮捕歴があることから、いわゆる不良・問題児とされていた人たちが主なユーザーだったと推測されます」

「しかし、市販薬乱用者の多くは、高学歴だと判明しています。最終学歴は高等学校卒業以上、または在学中の生徒だったりして、きちんと学校教育を受けています。加えて非行等の補導歴もなく、ほとんどが女の子です。普段は真面目に学校に通い、特に問題を起こすこともない、どこにでもいる普通の子といった印象です」

「おそらく、周囲からは何の問題もない良い子だと思われているかもしれません。しかし、病院の調査からは、彼女たちは何らかの精神疾患を抱えているケースが多いことが判明しています。例えば、発達障害があり、幼少期から集団に馴染めなかったり人とのコミュニケーションがうまくいかなかったりと、親御さんが手を焼いていたタイプの子。発達特性も手伝ってストレスを抱えやすく、扱いに困った周囲の大人から不適切な接し方をされていたりして、何らかのトラウマ体験を持っていたりします。慢性的なうつ気分を抱え、過去の嫌な出来事を思い出さないように時々、解離状態になりながらも、市販薬を使ったりリストカットしたりすることでなんとか学校に通い、友人付き合いをしている。そんな印象を受けます」

国内の総自殺者数は減少傾向を見せるも、未成年者の自殺は急拡大

「『とはいえ、本当に自殺することはないのでは』と、静観した方もいるかもしれません。しかしながら、未成年者の自殺は増えています。特に、高校生女子の自殺率の増加は深刻です。一般的に、『自殺既遂は男性に多く、自殺企図は女性に多い』といわれています。そのため、支援現場では真に自殺を警戒すべきは中高年の男性だと教わったりしますが、その法則は高校生女子に限っては当てはまりません。高校生女子は自殺を企図し、そして実際に亡くなっています。未遂では済まなくなっているのです」

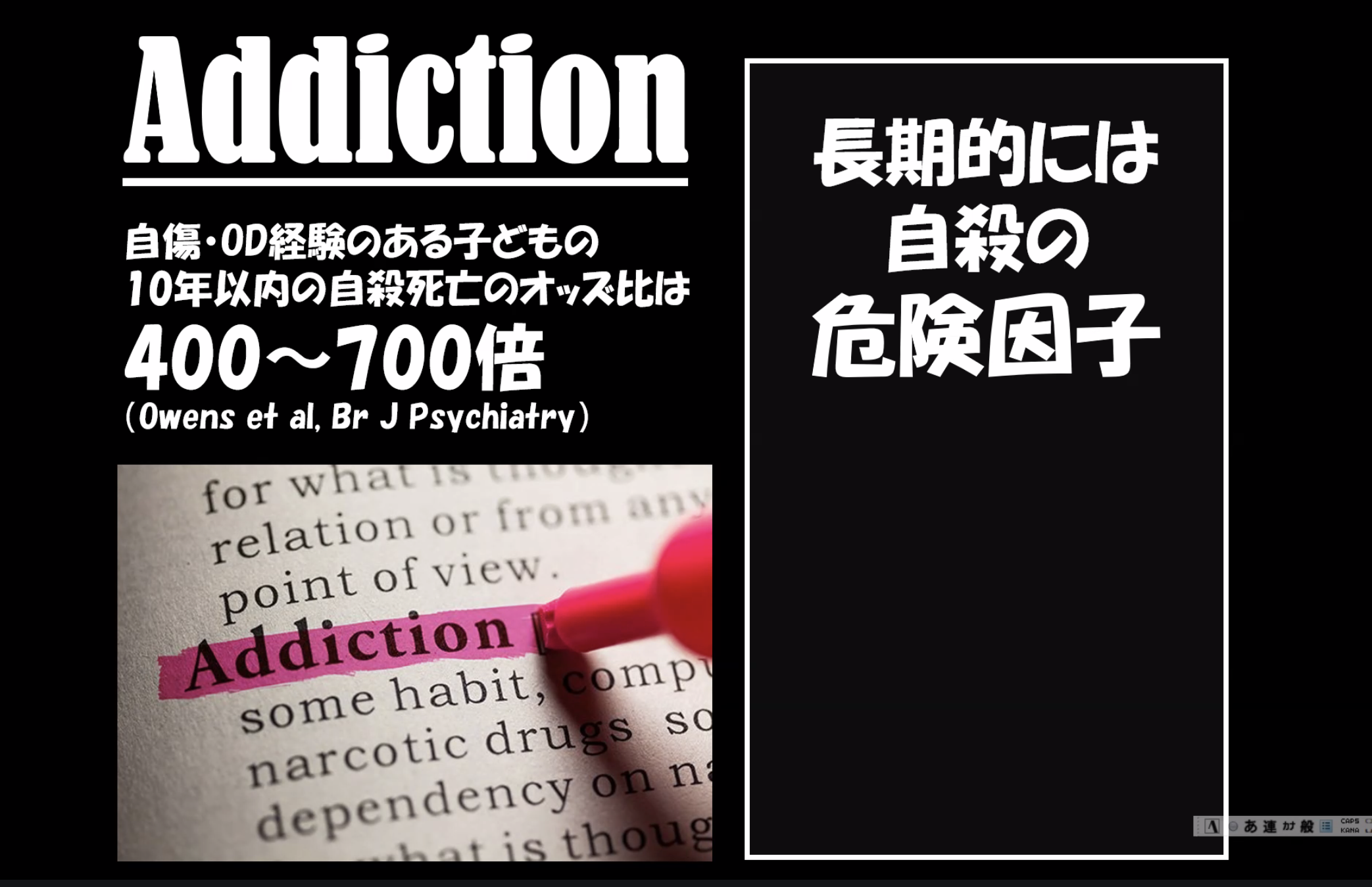

「リストカットとオーバードーズは、とても近しい存在です。どちらの経験もある患者さんは少なくありません。しかし、両者が決定的に異なる点があります。それは、オーバードーズは『自傷行為の結果をコントロールできない』という点です。リストカットの場合、自分の体を傷つけることを止めれば、それ以上、実害が及ぶことはありません。一方、オーバードーズの場合、過剰服薬中に『飲み過ぎてしまった』と我に返っても、既に摂取した薬剤による副作用を止めることはできません」

「加えて、オーバードーズを繰り返している人の場合、どれくらいの量を服用したらどんな副作用が生じるのか、正確に予測することが難しい。これまでは問題なかった量でも、血液中に残っている薬の成分により、重篤な症状が出る可能性があります。今回のオーバードーズが本当に大丈夫なのか、本人でさえ判断がつかないのです」

「未成年者の自殺の増加に、市販薬の問題があります。たとえば、リストカットは、短期的には自殺を抑制し中長期的な目線では自殺を促進するとわかっています。最初は、つらい気持ちをリストカットで誤魔化すことで、実際に行動に移すことを防いでくれます。しかし、リストカットを繰り返すうちにいよいよ死にたい気持ちが抑えきれなくなり、やがて自殺という選択肢が実感をともなって浮かび上がってくる。リストカットの延長線上に自殺がある、そんな印象があります」

「では、オーバードーズはいうと、リストカットと自殺のちょうど間に位置しているように思います。実際、オーバードーズ常習者は、リストカットから過剰服薬に移行した経緯があります。元々、死にたい気持ちを抱えている子が、騙し騙し今の環境に適応しているのですから、つらい気持ちが昂じて自殺に及ぶことは想像に難くありません。市販薬の特性もあってか、本人も『ワンチャン死ねるかもしれない』という気持ちになりがちなのです」

依存症を善悪ではなく、自己治療と捉える

「いま、日本の依存症治療は大きな変革を求められています。現在、主流となっている回復支援は、薬物禍の中心を担う覚醒剤使用者に支えられ発展してきました。しかし、今後は『使用しても捕まらない』薬物の使用者に向けて、支援の方法を考えていかなくてはいけません。市販薬は、離脱症状の問題もあって、違法薬物以上に急に断薬することが難しい。ですから回復する前に、薬を使いながら生きる方法を模索するサバイバル期があるのです」

「市販薬乱用は、善悪の基準で推し量ることが困難です。自分の症状に合わせて、薬の量や種類を調整し、自己管理を試みること自体は悪いことではないと思います。実際、咳止め薬に含まれているサイケデリクスの一部は、海外では難治性のうつ病治療に使われていたりします。海外では正当な医療行為として行われている治療を、今の日本で入手できる薬を使って我流で治療しようとしていると考れば、一概に害悪とは言い切れないのではないでしょうか」

近年、海外では、解離性麻酔薬ケタミンが難治性うつ病治療薬として使用が認められ、今後、サイケデリクスの活用は拡大すると見られている。現在、日本でも慶應義塾大学を中心に「精神展開剤」として難治性うつ病治療への臨床研究がはじまるなど、メンタルヘルスへの活用が急がれている。

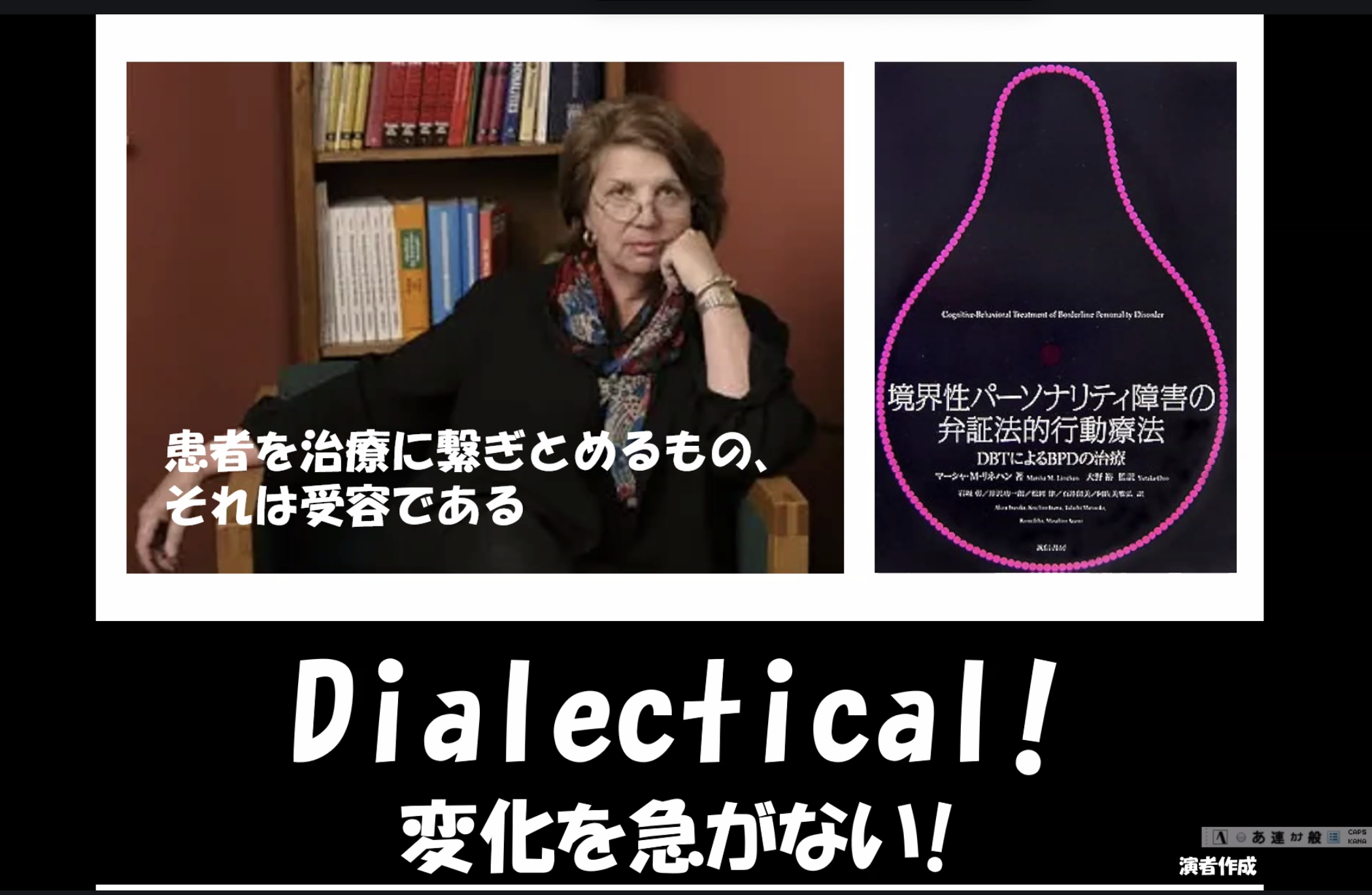

「支援者は、闇雲に薬物使用を禁止したり、相手に急激な変化を求めないよう心掛ける必要があります。オーバードーズで亡くなっているのは、自力でやめようと頑張ったけれど、断薬に失敗して周囲に打ち明けられなかった子だったりします。断薬できない現実に直面することが死に直結する恐れがあります。ですから、『今のあなたはダメだ』という否定的なメッセージではなく、相手のありのままを肯定しながら、次の変化を促すアプローチが求められるでしょう。たとえば、境界性パーソナリティ障害の治療法として、有効性が確かめられている弁証法的行動療法は、まさにこのような矛盾を抱えたまま、バランスを取りながら治療を進めています。考案者のマーシャ・リネハンは、『変化を焦らず、受容することが治療継続の鍵』だと伝えています」

子どもの薬物依存、問われているのは大人の覚悟

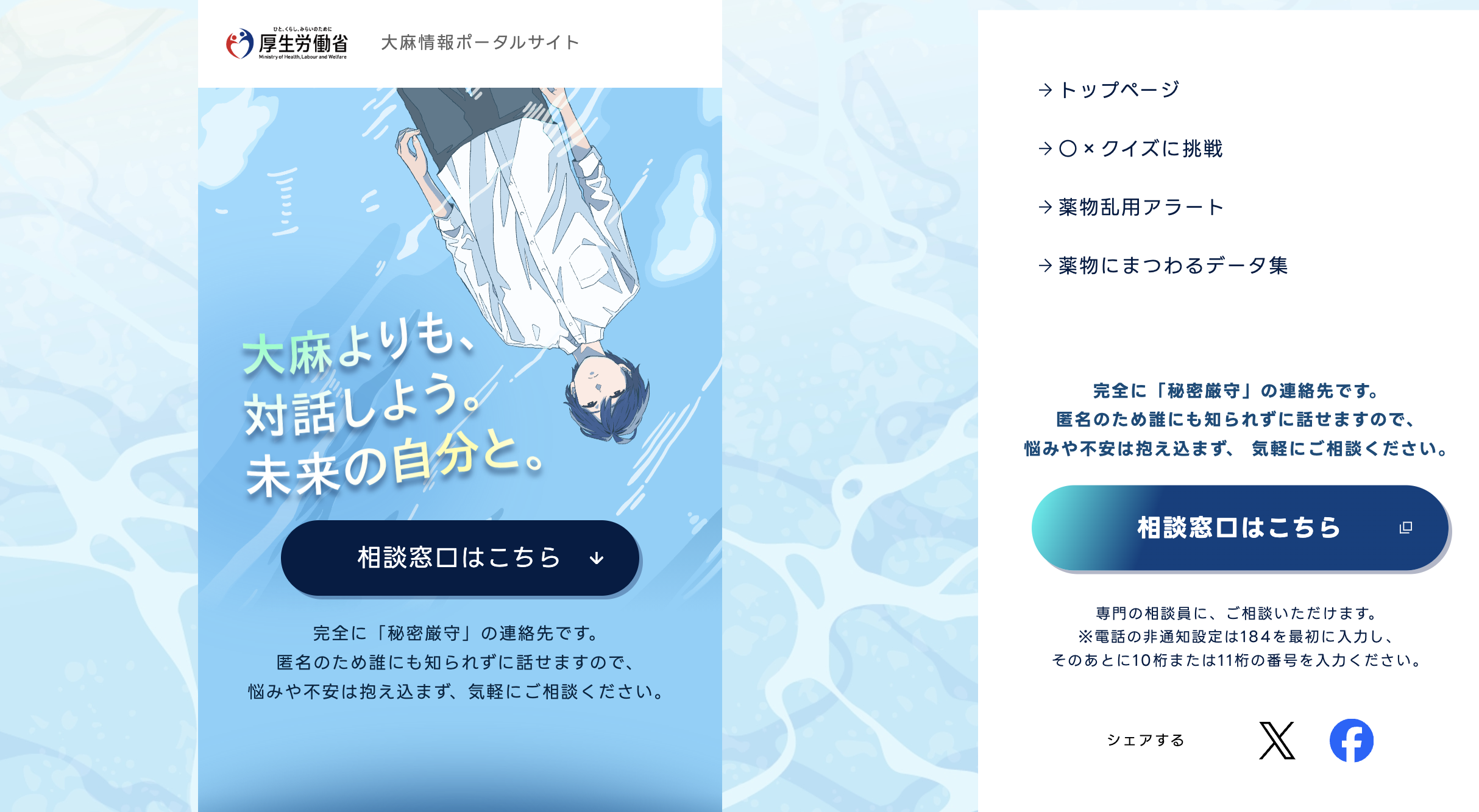

松本医師は、政府広報がことし春に公開し瞬く間に炎上した市販薬濫用防止啓発広告「OD(オーバードーズ)するよりSD(相談)しよう」の問題を、改めてこう指摘する。

「キャンペーンでは、当事者に『相談しましょう』と呼びかけています。しかし、考えてみてください。子どもの『死にたい』という訴えを、大人はどのように受け止めているでしょうか。『なんでそんなこと言うのか』と叱ったり、オーバードーズはダメと禁止したりしていないでしょうか。現に、一部の私立高校は、市販薬を乱用したら退学という校則を新たに設けていたりします」

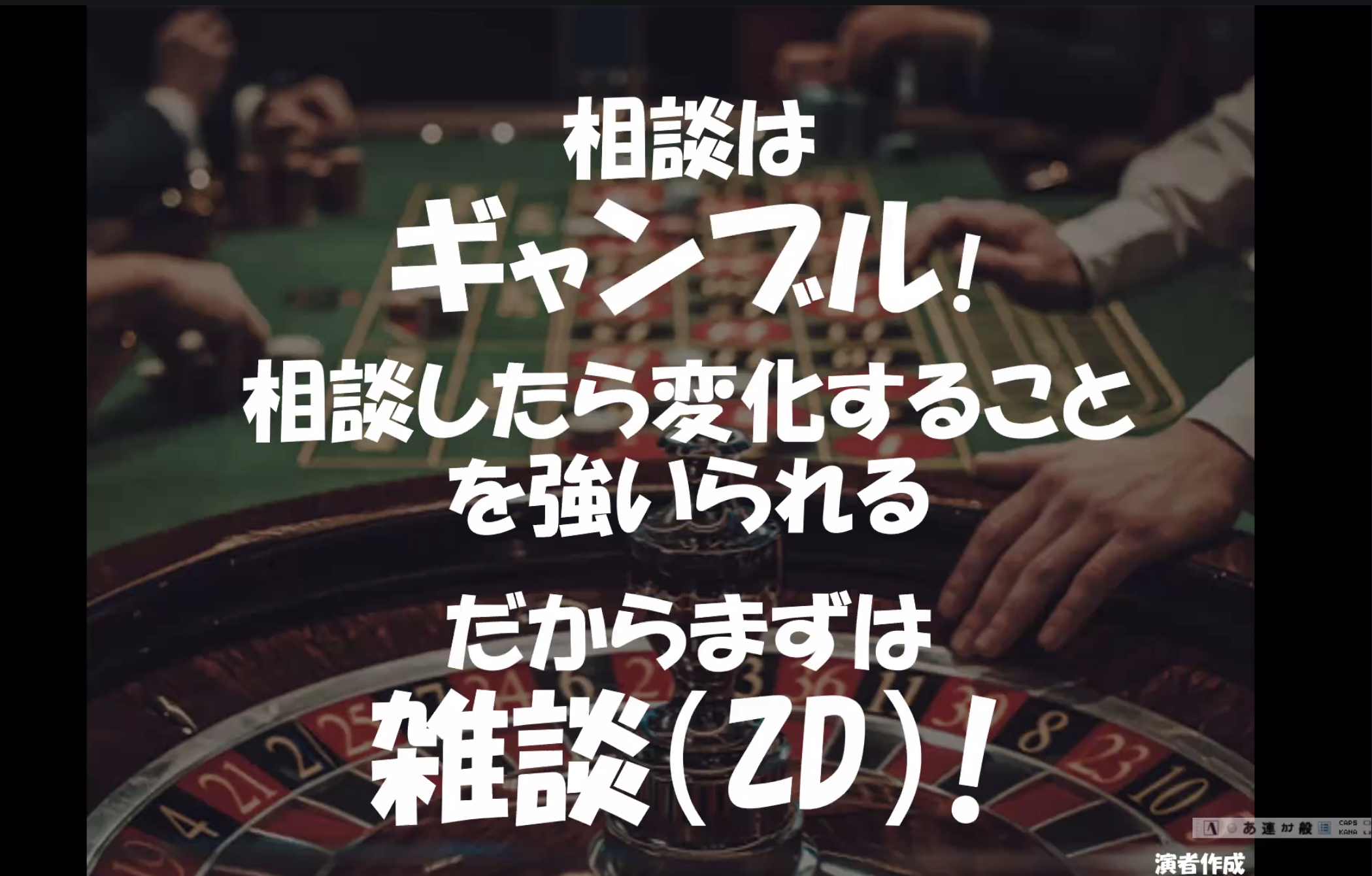

「大人は相談しようと気軽にいうけど、相談ってすごく危険な行為でもあるんです。身近で大切な人ほど、『死にたい』なんて悲しませるような本音は言えません。でも、第三者に死にたい、オーバードーズしたなんて言ったら、言いふらされたり退学させられるかもしれません。自分の身を危うくしてまで、相談してくれる子ははたしているでしょうか」

「われわれの調査から、中学生の55人に一人、高校生なら30人に一人はオーバードーズの経験があると見ています。つまり、教室に一人はすでに経験者がいる状態で、どんなメッセージを伝えるか見直すべき時期にきているのではないでしょうか。まずは大人たちが子どものSOSに気づくためにも、相談なんてかしこまったものよりも、まずは雑談する機会を持つことが大切ではないでしょうか。相談したら、大人からは変化を求められます。でも、雑談なら今すぐには変わらなくてもいいのです。雑談することで、大人はその子がいまどんな環境にいるのか見えてくるでしょう。そして子どもは雑談するなかで、この人は本当に信頼できるのか判断しやすくなる。『堅苦しいことはともかく、最近調子どう?』なんて言える気軽に場を作っていくことが大事なのではないかと思います」

講演後、イベント参加者から登壇者へこんな質問も。北里大学医学部精神科学教室 臨床心理士の片山宗紀さんをファシリテーターに、それぞれコメントを返しました。

Q:「本人が薬物依存症の他に、発達障害やうつ病などの併存疾患を抱えている場合はどうしたらいいでしょうか」

松本: 「できれば、併存疾患も含めて、同じ医師に診てもらった方が良いと思います。それというのも、依存症に加えて併存疾患を抱えている患者さんの場合、日常生活を送ることもままならない状態下の方も多いため、障害年金の申請も視野に入れて治療計画を立てていく必要があります。患者さんの実生活に即した治療プランを立案するためにも、その他の併存症も合わせて相談できる医師を探すことをお勧めします」

「また、患者さんが発達障害やパーソナリティ障害などを併発している場合、集団療法を苦手とする傾向があります。無理して自助グループに参加しても、他のメンバーの話についていけなかったり、周りに馴染めずかえって孤独感を強めてしまうリスクがあるのです。ですから、そうした方はなるべく対個人のカウンセリングや治療プログラムを探す方が負担が少ないかと思います」

山田:「支援側からすると、つい『依存症だったらまずは自助グループに』と考えがちですが、無理に型に嵌めようとせず、本人が自由に回復できる場を模索するのがいいのではないでしょうか。まずは、無理せず通えそうな場所がないか探してみることをお勧めします」

Q:「市販薬の場合、濫用しても逮捕される恐れがないため、子ども本人の薬物希求行動がどんどんエスカレートして家族や周囲が疲弊しがちです。家族はどのように接したらいいでしょうか」

松本:「まずは親御さんが、病院や回復施設に通院することをお勧めします。ふつう、お子さんに市販薬乱用の問題がある場合、親御さんに連れられて本人が病院に顔を出すのはせいぜい初診くらいで、再診以降は親御さんしか病院に来ないケースは少なくありません」

「しかし、親御さんだけでも定期的に通院することで、親子感のやり取りに変化が起きることがあります。親御さんが依存症の知識を身につけ接し方を学ぶことで、子どもの要求を断ったり適切な距離を保ったりできるようになり、やがて本人の行動も変わっていくケースは多々あります。また、親御さんが子どもの問題にかかりきりになることで、地域や家庭の中で孤立していることが多いため、まずはご家族だけでもサポートを受けることをお勧めします」

Q:「日本の薬物乱用防止対策は、長らく『ダメ。ゼッタイ。』のモットーの下、行われてきました。国は、市販薬の問題に対しても、『薬の適正使用法が定められている以上、ルールは厳守』『薬剤師がゲートキーパーとして止めるべき』と依然として禁止による防止対策を試みています。現代の薬物乱用問題に対し、わたしたちはどのようなモットーを掲げるべきでしょうか」

松本:「たとえば、同じ公衆衛生の世界でも、世界エイズデーに実施する予防キャンペーンでは、その年ごとにテーマ設定を変更しています。一方、日本の薬物乱用防止対策はおよそ40年前に制定された『ダメ。ゼッタイ。』がいまだ健在です。国連でさえ、近年は薬物問題への対処方針を大きく転向しているにもかかわらず、です。『ダメ。ゼッタイ。』がもたらす弊害は依然として大きく、いまだ薬物使用の罪で逮捕者が出ると、メディアでは顔写真とともに実名で報道しています。社会は、報道と拡散を通じて、勝手気ままに人権を踏み躙るような制裁を行う現状を、放置してよいのでしょうか。薬物使用者に対し、社会がどのように処遇するべきか、規定を設ける必要があると思います」

「とはいえ、国や取締当局はこれまでやってきたことを否定すると猛反発するでしょうから、『ダメ。ゼッタイ。のその次へ!』とか、過去の取り組みは一応評価しつつ、未来に向けて称揚するメッセージにするのはどうでしょうか」

栗栖:「世の中、『ダメ。ゼッタイ。』と言われて素直に従う人ばかりではない。むしろ、『そう言うなら試しにやってみようか』と興味関心を抱いたり、『どうせ自分はダメ人間だから』と自暴自棄になって手を出す人もいる。やったらダメ、薬を使ったら終わりと使用者を排除せずに、『使っていてもいいからおいでよ』と、包括できる場所を表す、そんなスローガンがいいですね」

横浜ダルク通所者:「私は学校に呼ばれて講演することがありますが、先生方から求められているのは『薬を使ったらこうなるよ』という失敗例の手本となることなんですね。モラルの欠如した、反社会的な人間の象徴として登壇することを求められる。でも、薬に手を出してしまう子にとっては、それでは響かないと思うんです。何かどうしようもない生きづらさを抱えていて、それをやり過ごすためには薬が必要なんです。周囲の大人たちは、ぜひ『ダメ。ゼッタイ。』で思考停止せずに、背景にあるその子の生きづらさに目を向けてほしいと思っています」

山田:「つい、支援する立場だと、再使用したと聞くと『なんで』と思ってしまう。こっちの期待を本人に押し付けてしまっているんでしょうね。『あんなにしてあげたのだから』と期待するばかりで、相手の話を聞こうとしなくなってしまう。長く並走して関わる中で、ときには押したり引いたりしつつ、本人の背景にある思いに耳を傾けるようにしたいです。その意味でも、まずは対話を促すモットーが必要ではないでしょうか」