「このコピーを作った人はオーバードーズの問題を軽々しく考えている」批判殺到で削除された政府の動画広告の問題点とは

2025年3月4日から電車内やSNSなどで流れていた厚労省が作成したオーバードーズの予防啓発動画が炎上した。批判を受け、動画は11日に削除された。この広告の問題点は何だったのだろうか。

公開日:2025/03/17 08:00

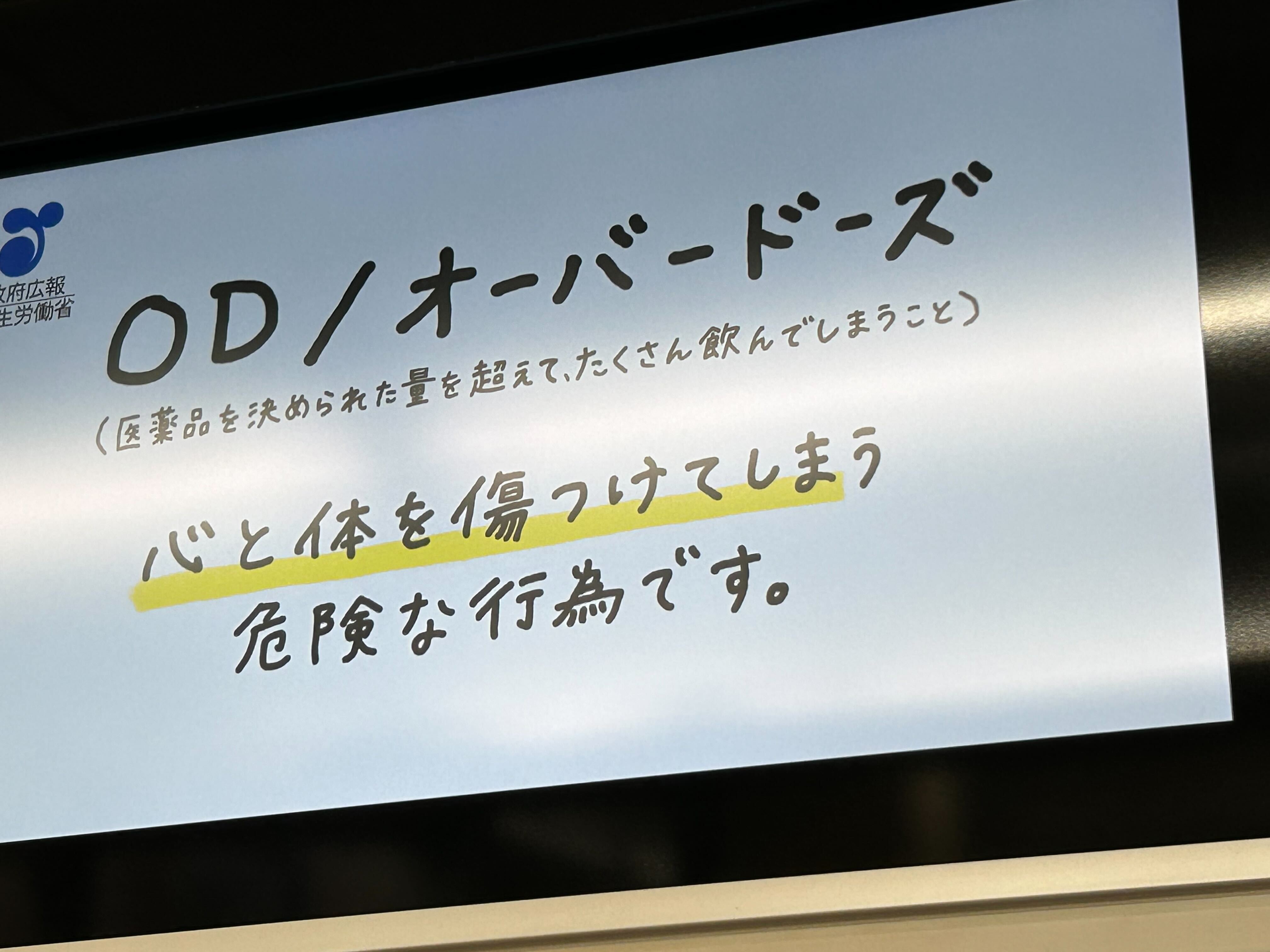

炎上したのは日本が少しまともになってきているから

厚労省が作成したオーバードーズの予防啓発動画広告。薬が入った瓶とスマホを持った羊のキャラクターが「OD(オーバードーズ)するよりSD(相談)しよう」と言い、最後には「オーバードーズは心と体を傷つけてしまう危険な行為です」という一言が表示される内容だ。この動画広告に対しSNS上では「あの広告を見たら嫌なことがフラッシュバックして気持ち悪くなった」「当事者に全く寄りそっていないと感じる」といった批判があいついで投稿された。批判を受け、動画は11日に削除された。

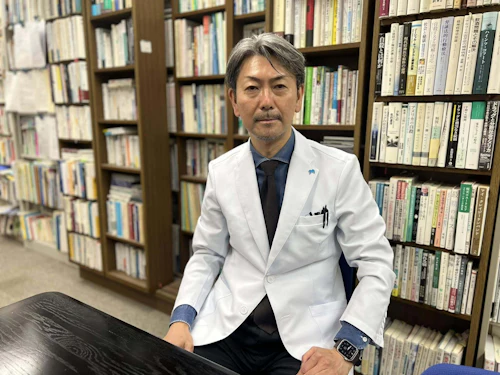

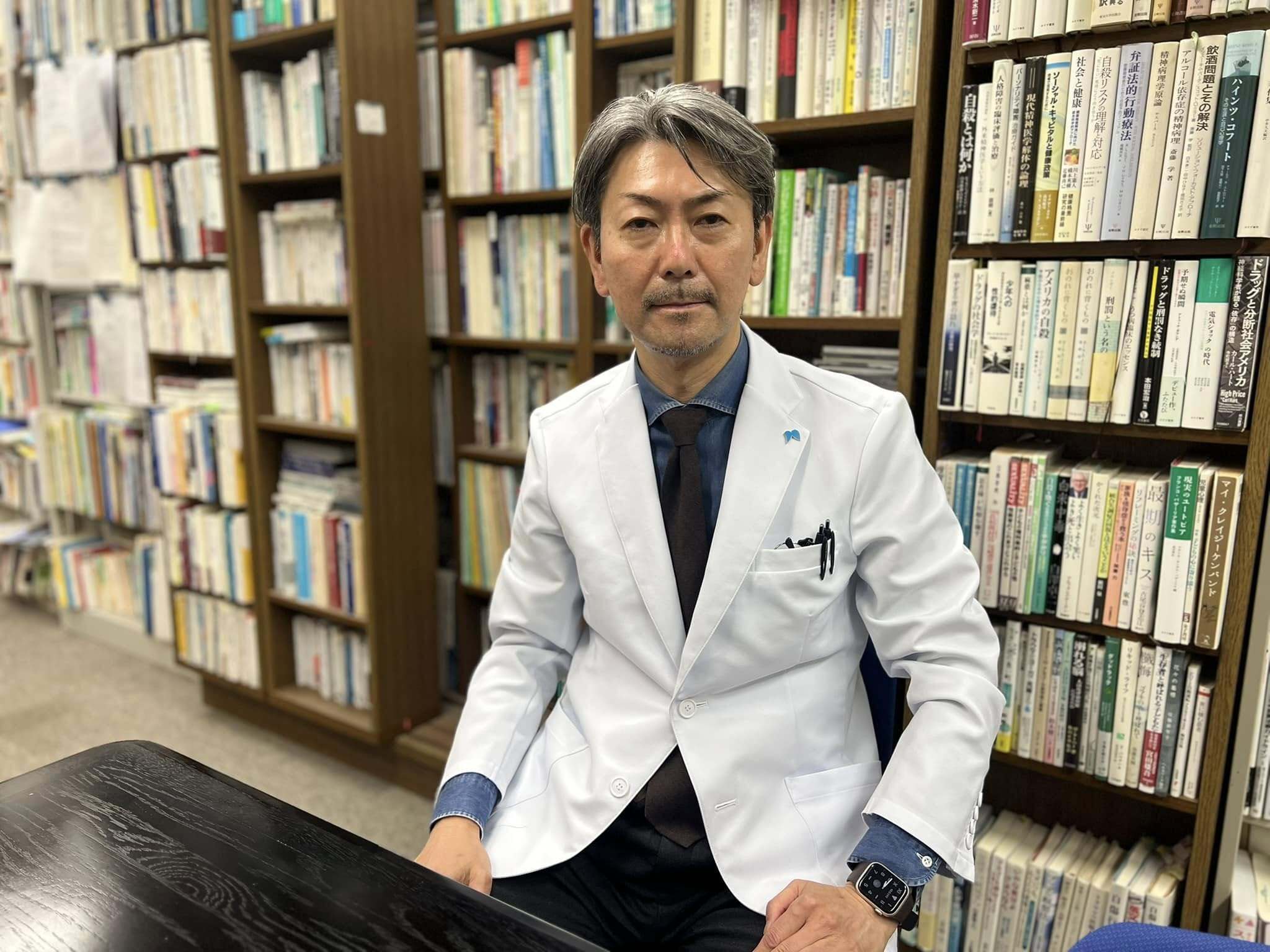

この動画広告に関して国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長の松本俊彦さんに見解を聞いた。

——松本さんがこの広告を見た印象を教えてください。また、なぜ炎上したのでしょうか?

従来だったらここまで炎上しなかったと思います。「オーバードーズは心と体を傷つけてしまう危険な行為です」と言われても、「そりゃそうだよね」とスルーされていたのではないかと。これは私が嬉しく思っている点です。もう一つ嬉しかったのは、薬物を不適切に使う方たちを差別することはいけないという気運が多少とも高まっているのではないかという点です。オーバードーズをする人口が増えてきたからこそ、そういう意見が出てきたのではないか、日本が少しまともになっているのではないかと感じました。

どこに相談すればいいのかが提示されていない

——この広告のどこに問題点があったと思われますか?

「相談しよう」と呼びかけていますが、どこに相談すればいいのかこの広告では窓口の連絡先が表示されていません。どこに相談すればいいの? 対応できる窓口なんてあるの? 誰が対応するの? という話なんです。

——相談相手を間違えると逆効果になりそうです。

はい。相談された相手は解決できるの? というふうに私たちは思ってしまいます。「相談ガチャ」が起こってしまい、さらに苦しいことになってしまう可能性があります。それに、親や友人といった自分が大切な人に、自分が苦しんでいることなんて悲しませてしまいそうで話せないじゃないですか。だったら大切ではない人に話したらいいかというと、言いふらされてしまう可能性がある。それなのに「相談しよう」だなんて、このコピーを作った人はオーバードーズの問題を非常に浅く軽々しく考えているように思います。だから我々は相談という行為に潜んでいる危険性のようなものにもっと自覚的になるべきだと思うんです。

オーバードーズをする人は10代、20代前半の若者に多く、ベースには発達障害やいろんなトラウマが重なってフラッシュバックなどのつらい感情に対処するために、変な話、生き延びるためにやっているわけです。もちろんそれを全面的に肯定することはできませんが、オーバードーズしないと病院にも行けないし、私たちの前で困りごとを話すこともできない。だから、オーバードーズしながらでもいいから相談に来たなら私はいいと思います。オーバードーズをやめたら外や人前に出られないし、ましてや専門家の前で困りごとを話せない人たちなんです。

ダジャレのように「ODするよりSDしよう」なんて軽々しい表現で相談に来られるような人たちではありません。どうせなら、「ODしていてもいいからSDしよう」であれば、まだよかったかと思います。

さらに言えば、ODを繰り返している子どもたちは、抱えているつらさがあまりに大きすぎて、何を相談してよいのかわからない。うっかりつらい出来事を口にしたら、一気に記憶の蓋が開いて、かえって手に負えないつらさになってしまうこともあります。だから相談が危険なこともあります。むしろ雑談の方が安全で気が楽なこともあるでしょう。ですから、「SDじゃなくてZD(ざつだん)でもいいよ」と付記する配慮も必要だったと思います。

相談したからといってオーバードーズが止まるわけではない

——松本さんはそのような患者にどういった治療を行っているのですか?

10代・20代前半の若い人たちが多いので、いきなり深い話を聞いたり濃厚な心理療法を行ったりしたら余計死にたくなってしまう気がするんです。だから、雑談をしている感じですよね。生存確認をしながら、そして彼らの使っている市販薬のモニタリングをして、「なんだか最近薬が増えているみたいだけど何かあったの?」といったことを聞く。その「何かあった」について話してくれるのを待ちながら、出てきた困りごとにいろいろ対処したり、相談に乗って助言をしたりというのが精一杯です。こんな風に専門家だって苦慮しているのに、どうして「相談しよう」とか軽々しくいえるのか、実に疑問です。

あるいは、もっと安全にオーバードーズする方法について話し合うこともあります。「肝臓が悪くなっているかもしれないから血液検査して肝臓の状態だけ把握しておこう」みたいな感じにしたりだとか。治療というより綺麗に言えば、寄り添ってという感じです。我々としても打つ手がないと思いつつ、薬を飲みながら一生懸命生きている彼らの伴走をするしかできない場合が多いんです。ですから、そもそも、相談をしたからオーバードーズが止まるという簡単な世界ではないのです。

——昨今の市販薬によるオーバードーズの現状を教えてください。

国は医療費削減のため、昔は病院でしか処方されなかった薬を、市販薬としてドラッグストアで売るようになりました。でも市販薬の中には幻覚を引き起こしたり、離人状態を引き起こしたりと、侮れない依存性がある成分が含まれているものもあります。つらい思いをしている人はその作用によってフラッシュバックなどのしんどさから距離を置けたり、リストカットが止まったりする人もいます。薬を使うことを肯定しているわけではありませんが、彼らなりにそれはしょうがないよねと言えるような理由もあるんです。

推奨はしませんが、正直、週末にクラブに行ってMDMAや大麻、コカインといった違法薬物をやっている子たち、仲間でやっている子たちは一番依存症になりにくい薬の使い方だと思うんです。一方で、市販薬を使っている子達は平日のルーティンをこなすため、まるで問題のない普通の高校生であるかのように振る舞うために、家族や先生の目を欺いて、そして友達とのテンションについていくために毎日飲んでいるんです。

オーバードーズ問題は自殺防止対策問題と繋がっている

しかもこの問題は自殺対策の問題にも繋がっているんです。2017年からSOSの出し方教育を学校では行っていますが、それ以降の子どもたちの自殺、特に女子高校生の自殺が増えていて、市販薬ユーザーと見事に重なるんです。薬物乱用防止の問題だけではなく自殺予防の問題でもあるんですよね。

——自殺をしてしまうほど生きづらくてオーバードーズをしている若者を救うためには、今後どうアプローチしていけばいいと思いますか?

我々の研究部で行った全国の高校生調査では、高校生の60人に1人が市販薬のオーバードーズ経験があることが明らかになっています。でも、この調査は不完全なところがあり、全日制の高校生しか対象になっていないんです。そういったことを考えると、その調査日に学校に出席していた子にしか調査されていません。オーバードーズの問題を抱えている子たちは学校を休みがちだし、定時制や通信制に多いです。だから、もしかして全ての高校生を全部まとめると、やはり30〜40人に1人はいるのではないかというのが、私が外来で診ている光景なんです。

それにもかかわらず、いくつかの高校、特に私立の学校を中心に、校則で市販薬のオーバードーズを禁止するような校則の改定などが行われていると仄聞します。つまり、クラスに1〜2人いるかもしれないのに、もしかするとオーバードーズがやめられなくて悩んでいる子たちがいるかもしれないのに、その子たちが学校の先生にSOSを出したら、停学とか退学になってしまうかもしれない。2017年より全国の学校で自殺予防教育の一環として「SOSの出し方教育」が実施されてきたにもかかわらず、むしろ子どもたちの自殺が増えていいます。その背景には、安心して話せる場所がないこと、あるいは、SOSを出して失望している子どもたちが増えていることがあるのではないか——。そう考えてしまいます。

学校の中に安心して失敗を語れる場所がなくなっている。これまで薬物乱用防止教育は「ダメ。ゼッタイ。」というキャッチコピーで行われてきました。実は、薬物依存症の専門家から見ると、「ダメ。ゼッタイ。」教育で言われている覚醒剤や大麻の害は嘘八百もいいところなんです。一回使って怖いことが起きたら誰も依存症にならないので油断して使っていると、依存症になってしまうというのが正直なところです。それでも、その嘘が通用したのは、教室の中の子どもたちが誰も覚醒剤や大麻を使ったことがなかったからなんだと思います。

でも市販薬は違いますよね。クラスに1〜2人はオーバードーズ経験者がいて、適切な使用を含めたら市販薬の使用経験がある子たちはほとんどです。そういった中でどんな教育をすればいいのかというと、おそらく自殺予防教育と合流しなくちゃいけない。例えば、リストカットやオーバードーズ自体はいいことではないけれど、やっている子たちは結構いる。もし友達がそういうことをしていたら見て見ぬふりではなく、何か困りごとを抱えているサインだから信頼できる大人のもとに繋げてあげよう、一緒にカウンセリングルームに付いていってあげようということです。

校則でオーバードーズが禁止されてしまってはだめなんです。もう教育の現場から変えていかないといけないことです。でも今の教育現場は大変じゃないですか。学校の先生のメンタルヘルス問題による休職者が、毎年史上最悪を更新している状況です。もっと教職員を増やすべきなんでしょうけれど、まず文科省の財源を増やしてもらえない。そして教員採用試験を受ける人も少なくなっています。そんな中で人員を確保しようとなると臨時任用の教員ばかりになってしまうんです。

臨時だと1年ごとの更新なのに、そんな人に担任を任せたり特別支援学級の教職員をやらせたりしているんです。子どもたちのことを支えきれないですよね。核家族化が進んで近所付き合いや親戚付き合いも少なくなっていて、地域社会から切り離されているような状況です。

その中で学校の持つ役割はすごく大きいはずなのに、教職員たちがヘトヘトになっている状況で子どもたちを支えることができないような気がしています。オーバードーズ問題は教育現場から変えていかないといけない深刻な問題なんです。

コメント

「相談じゃなくて雑談でもいいよ」

相談するとなると、こちらも結構身構えてしまったり、相手の下に入ってしまうことがあるけど、雑談だと、対等な関係で少し気が緩むような気がします。だからこそ、自分の本当の姿や気持ちが出せるのではないかと思いました。

今の子ども達の環境は、いろいろな年代、立場の大人と雑談できるような環境にはないと思えます。

もっと、雑談できる環境があれば、世の中少しは、変わるのかな…と思いました?

私自身電車でこのCMを見たときはなんとも思っていなかったのですが、今回の記事を見て反省しました。自分が支援職なので、ODをする子達の視点を教えて頂けて助かりました。ありがとうございます。

SOSを出す教育をしたら、自殺が増えた、なんということか。

苦しいことを話しても、甘え、気の持ちよう、で相手にされなかった経験があります。そうしたら、言えなくなりますね。

学びが多かった。

ありがとうございます。

「そもそも、相談をしたからオーバードーズが止まるという簡単な世界ではないのです。」

納得です。