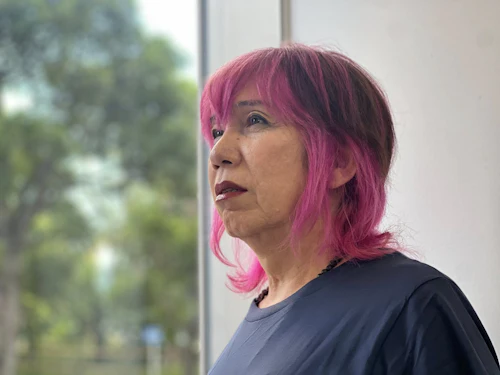

「薬をやめないなんて意志が強いね」 依存症仲間の声かけで自助グループにつながって 倉田めばさんインタビュー(3)

自助グループに通い始め、ありのままの自分を受け入れてもらうことで、自分は依存症だと理解を深めていった倉田めばさん。薬から手を離した頃、今度は性別への違和感が前面に出てきました。

公開日:2025/10/03 23:55

関連するタグ

市販薬、処方薬のオーバードーズとリストカットを繰り返して、4回目の入院をした倉田めばさん。

入院仲間だったアルコール依存症の男性が、入院中に回復のためのメッセージを持ってきてくれたことで、変化が現れ始めます。

ロングインタビュー第3弾です。

(取材・文 岩永直子、ヘアメイク・一部撮影 赤坂真理)

「君はやめないなんて意志が強いね」

——4回目の入院が最後になったきっかけは、入院仲間だったアルコール依存症の男性が会いにきてくれたことだそうですが、彼とその時なんの話をしたか覚えてます?

はい、覚えてます。

「君はまだ辞めないっていうのは意志が強いね。僕は辞めたから意志が弱いよ」って言われたんです。

——笑。なんだかちょっと和みますね。

そうそう、不思議だなあと思いました。当時は薬物依存の自助グループはなかったのですが、「薬物のやめ方をアルコール依存症のグループで覚えて、将来、薬物依存症のグループを作っていったらええんちゃう?」みたいなことを言われました。

——それを素直に聞けたんですか?

それって、なんか素晴らしいことじゃないですか。

そういう今はまだ存在しないものを、自分が回復して作っていくって、なんかいいな、なんかすごいことやなと思いました。

——素直に心に入ってきたんですね。

だって、あまりにも私よりひどい、ぐちゃぐちゃなやつだと思ってた人がなんでやめてんねん、あり得んだろという感じだったんです。何が起こったん?って不思議で不思議で。

彼とは3回目の入院で仲良くなったんです。

私はそれまで、薬をやめる努力は自分なりにずっとしてきて、いろんなことをやったけれどやめられなかった。単に依存症からの回復ではなく、薬をやめる方法を知りたかっただけなんですけれども、病院に入院しても誰もそれは教えてくれないわけです。「意思を強く持ちなさい」とか、看護師さんも、井戸端会議をしているその辺の主婦と変わらないようなこと言うわけですよ。

たぶん、私は彼が訪ねてきてくれたその時、生まれて初めて自己尊厳をうっすら感じ取ることができる言葉を他者からもらったのだと思うのです。

自助グループに通い始めて

——自分なりにやめようとしていたとは、どういう努力をしていたんですか?

ジョギングをしたり、釣りをしたり、恋人を作ったり、ヨガをしたり、断食道場に行ったり、玄米菜食をしたり、オカルトの本を読みまくったり、ですね。仕事を一生懸命やったり。そうそう、万引きもしました。捕まったらやめられるのではないかと。万引きがうまくて捕まりはしませんでしたが。

——それでも薬に代わる解決法にはならなかったのですね。

だから、この世の中に薬をやめる方法ってあるのかなと疑っていました。

——薬は、やめたかったんですね。なぜやめたかったんですか?

しんどい。体がしんどい。気持ちもしんどい。薬をやって得られるものなど何一つもうない。30歳手前にして、このまま私の人生終わるんだろうなと思うと自分が不憫で仕方がない。このままだとまた入院するだろうと思ったし、こんな生活を続けたくない。こんなことを続けて、このまま生きていくのは最悪だし、人生終わっていると思っていました。

——その彼が、アルコール依存症の自助グループで学んで、自分で薬物依存症のグループを作ったらと勧めてくれて、実際にアルコール依存症の自助グループに行ったのですか?

入院中に行ってみました。三宮の教会で開いているミーティングでした。

——行ってみてどうでした?

この人たち、頭おかしいんちゃうか?と思っていました。勝手な思い込みかもしれませんが、みんなの目ばっかりが赤っぽく見えた。だけど、ミーティング中に病院に面会に来てくれた彼が遅れて入ってきて、ほっとしたのを覚えています。そこから結構通うようになりました。

他には大阪の回復支援施設のミーティングに、病院から行くようになりました。最初は馴染めませんでした。アルコール依存症の人ばかりだし、自分が依存症だとも思えなかった。でも、退院しても行くところがあるのはよかった。

普通なら、退院したらまた仕事をするわけですが、エロ本の業界に戻るわけにはいかないし、多分うまくいかないだろうなとも思っていました。

逆に、自助グループでは「最低1年ぐらい、あんた仕事なんか無理だから」みたいなことを言われ、「ここへ来るのが仕事です」みたいに言われます。いいなと思いました。

緊張しないで語り合える男性たち

——自助グループでは緊張しなかったのですか?

1か月ぐらいたってだんだん打ち解けてきました。アルコール依存の仲間は自分の父親ぐらいの世代の人が多い。自分の父親とはほとんど話ができないのに、アル中のおっちゃんとやったらなんでこんな話ができるんやろって、それがものすごく不思議でした。

もう1つ、薬物の問題もあったけれど、それまで、職場では、いつも年上や自分の同世代の男性との人間関係はうまくやれなかったんです。いつも支配されるような、言いなりになっちゃうようなところがあって、言い返せなかった。

「男性の場合は緊張感があるから、強く言ってくるとそれに対して何も言えない、そういう人間関係から解放されたかった」と自助グループでは話すことができました。

それまでの世間での人間関係ではない、友人関係でもない。自助グループの仲間という人間関係は、そこら辺の友人関係とは全く別種の、別の人間関係がある。それがものすごく助かりました。

最初は緊張してもだんだん溶けていったし、逆にそこに集まる人はみんなどちらかというと、自分が緊張するタイプの人なんです。

——みんな一緒なんですね。

最初来た人はみんなすごい緊張していて、うまく喋れなくて、不安が強くて、全く一緒です。「なんか私と一緒やん」とホッとしました。

試し行動でそのままを受け入れてもらえる経験

私が1番年下だったのですが、私のそれまでの人生で、これほど周りから可愛がられた経験がなかったんですよね。

私は、最初すごい生意気でした。「私は、お前らと違う」とかミーティングで言ったり、椅子を蹴飛ばして出ていったりもしたのですが、私が憎まれ口を叩こうが何しようが、みんな笑ってる。包容力があったんです。「しゃあないな」みたいなね。

——めばさん、そうやって自分をそのまま受け入れてくれるか、試していたんですかね?

そうだと思います。自分がその時、試し行動をやっていたことは、私が逆に誰かを支援し始めて気づきました。例えば19歳のシンナーを吸っている子とかと接するようになって、最初は試し行動としていろんなことをやられるわけです。

それでも、次に来たら「おかえり」とか声をかける。「親と同じ世代なのに、この人たちは言うことが違うんだな」と気づいた時から薬が止まってくる。

その姿を見て、私も一種の試し行動のようなものをやっていたのだろうなと思いましたね。自助グループにたどり着く前の自分はそれまで、そのままの自分を受け入れてもらえてこなかった可能性があるんですよ。

——やはり親の期待が大きすぎたのでしょうかね?

今では、親なりに受け入れてくれていたんだろうとは思っているのですが、その時はそのことに私は気づけなかったんじゃないかなと思います。こちらも気づけなかったし、親も若いうちは子供をすごくコントロールしようとしていたしね。

だけど、私の依存症があったから、親もそのままの私を受け入れるというプロセスを踏めたのではないかなと思います。

——お母様は今もご健在ですか?

いえ、2023年の1月に亡くなりました。当時、私は金色に髪を染めていたのですが、死ぬ前に最後に聞いた言葉が、「その金髪、似合うからそのままでいたほうがいいね」というものでした。

——最後はありのままのめばさんを受け入れてくれたのですね。

そうかもしれませんね。

自分をあるがまま受け入れている人は人もあるがまま受け入れる

——自助グループのおっちゃんたち、年上の仲間たちが、「しゃあないな」みたいな感じでめばさんがやんちゃするのも笑いながら見てくれたのは、ご自身の心をほぐす経験だったのですか?

あるがままの自分を受け入れるというのが12ステップのプログラムですから。周りの仲間も自分を受け入れられているから、人のことも受け入れられるのですよね。

でも、社会っていうのはそうじゃない。こうあらねばならないっていうものが先にあって、自分に厳しくするわけですよね。自分に厳しくするということは、人にも厳しくする人間関係しか作れない。

でも、そこにいる人がみんなあるがままの自分を受け入れているならば、人のあるがままも受け入れられる。

子供の依存症について語り合う時も、子供の問題を大人がどうするかという視点じゃないですか。なぜそれがうまくいかないかというと、大人が自分自身のことに精一杯じゃないからです。

回復施設や自助グループは、みんなお酒や薬物をやめて生きるか死ぬか精一杯です。自分のことで精一杯生きている人は、人に対しても優しいです。自分のことで必死な人の中にいると楽なんですよ。

親は、自分の人生を精一杯生きてないから、子供の方に集中してしまう。でも自助グループは、自分のことで必死だから、人に対してそこまで覆い被さってこない感じがいいんです。

だから、自分のことで精一杯の人たちの中にいることだけが、自分を見つめられる場を作り出すんです。そこで楽になって、自分のことも少しわかるようになった感じです。

もう一つ、自助グループや回復施設で、いつも依存症当事者の仲間と一緒にいることの利点は、当事者と一緒にいると自分が当事者であることを忘れるということです。それまでは、医療者など専門家の前に座ると、いつだって立ち位置として当事者であることから逃れられないのですが、当事者の仲間の中にいるとそのことを意識しないですむのです。

自助グループに通って気づいた自身の心の癖

——自助グループでそんな風に自分を見つめられるようになって、自分についてどんなことがわかったんですか?対人的な恐怖があったり、自分では意識できていなかった生きづらさに気づいていったのでしょうか。

例えば、近所の美容院に行くときに、私はその美容院が1階にあるか2階にあるかが大きな問題になるんです。

1階にあるということは、歩いている普段の私が美容院のガラス窓越しに見えるということです。それはすごい恥ずかしいことだから、その前は通らないし、美容院が2階にあれば、みられることはない。

そんなことは普通の人は気にしないのに、私はそういうことばかり気にして生きているわけです。いつも自分がどう見られてるか、不安で不安で仕方がない。すごく恥ずかしくてしんどいのです。

それがなんで依存症の原因なのかと思われるかもしれませんが、それこそがアディクションそのものであって、些細なことなんです。些細なことが実は話せなかったり、言えなかったり、気になったりしてるわけです。

——12ステッププログラムで自分を見つめ直すうちに、それも受け入れることができるようになっていったのですか?

12ステッププログラムの第1ステップは、「我々はアルコールに対して無力であり、生きていくことがままならなくなったことを認める」というものです。

私は最初、それがわからなかった。周りのアルコール依存の人の話を聞いていると、確かにこの人はそうだろうけど、私は若いし、金銭的にも親の援助を受けてここに来ている。みんなは生活保護を受けているけれど、私はそんなに失ってないと比べてしまう。

なかなか第1ステップの、「生きていくことがどうにもならなくなったことを認める」というのがわからなかった。

でもその時に、メンバーが外国に行った時に、有名な専門家が書いた「若い人のための、もう一つのステップ1」という小冊子を仕入れてきて、私のスポンサーが翻訳して渡してくれたんです。

そこには、物質に対して生きづらい、ではなくて、その手前の、人間関係や生きていく中でしんどいことに囚われることに対して、生きていくことがどうにもならなくなったんだと書いてありました。

それを渡された時に、物質に対して依存症であるかどうかが問題ではなくて、その前の段階の、日常の中でのいろんな苦しさみたいなものによって、生きていくことがどうにもならならなくなっているんだなと理解できたわけです。

少しずつ自分は依存症だとわかってきた。理解が深まったんです。30歳の頃のことです。

薬をやめて出てきた性別への違和感

回復施設卒業後はフリーのカメラマンをしながら自助グループに通い続けていました。その頃は薬をやめたら、結婚して、できたら子供を作って、普通の家庭を作りたいと思っていました。

——薬をやめたら苦しくなかったですか?

薬やめること自体は全然苦しくなかった。薬と戦うことを手放したから。12ステップのプログラムでは、薬もハイヤーパワー(神様、人智を超えた力)が使わせるという考え方なので、やる時はやるだろうと思っていました。そんな風に気負わずにいたらずっとやめたままで、仕事もある程度順調でうまくいっていました。

ただ、薬をやめてから、1番大きかったのは、性別に対しての違和感が前面に出てきたことです。

——シラフになると自分のことを見つめられるようになるのですかね?

元々あることが表に出てくるんですよね。出るべくしてそれは出てきたんでしょう。

——結婚して、子供を作ってと思い描いていた人生が変わっていきますよね。また薬をやりたくなったり、自傷行為をしたくなったりしたのでしょうか?

リストカットはしたいと何度も思いました。死にたいとも思いました。

——死にたいと思うだなんて、もっとやばい状況ですね。かつての自分の自衛手段であった薬物を使おうとは思わなかったんですか?

それを思わないということは、逆に危ないんです。本当に死んでしまうかもしれない。「もし再び薬を使うんだったら死んでしまおう」という考えに追い込まれます。まさに「回復に殺される」ということです。人にはやはりプライドもあるし。

自助グループでリーダーシップを取っていたりすると、「薬を使うなら死を選ぶ」みたいな考えになっていくんです。

——サムライ精神みたいですね。

馬鹿馬鹿しいんですけれどもね。そうなっていくと思います。このプログラムの危険性は、そういうことですよ。再び使うのだったら、腹を切るみたいな感覚です。

——それは本末転倒ですね。

でもそういう考え方は今でもありますよ。そのプレッシャーがあるから、やめ続けてるところはある。

一方で、それは危険なことなんです。別のストレスがすごいかかりすぎて、逃れる手段がなかったら、本当に逝ってしまうかもしれない。だから、それぐらい強烈にやめていけるプログラムでもあるわけですよ。非常に二律背反的な構造になっているわけです。

——でもそこは死なずになんとか押し止まったんですか?

死なずにとどまったわけです。土俵際ギリギリみたいな感じです。

そこで何が自分を救ったかというと、トランスをするということでした。女装したり、あるいはホルモンをうち始めたりしたことが自分を救った。1995年ぐらいのことです。

(続く)

関連記事

倉田めばさんインタビュー

コメント

まだ読んでいる途中なのですが、「あるがままの自分を受け入れていくのが12ステップのプログラム」という言葉に、そうなんだ!とめちゃくちゃ感動しました。もやもやが晴れて、プログラムをやりたいと思うことができました。ありがとうございます。

回復してから自死してしまう理由がリアルに伝わって来ました。

家族も先ゆく仲間が、回復者でいなければならないと思うと、凄く辛いと言ってた事を思い出しました。

これからも私はありのままの自分を認めて、とにかく仲間の中に居続ける事をしていきたいと思います。

人間関係や生きていく中でしんどいことに囚われることに対して、生きていくことがどうにもならなくなったという「若い人のための、もう一つのステップ1」という件が気になりました。

今の時代の若い人たちに伝えられたらいいなと思います。

めばさんのお話、続きも楽しみにしています。