医療用大麻と麻薬って同じもの? 法改正がカンナビノイド使用者と産業に与えた影響について

大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、大麻の成分を使った薬が使えるようになりました。どんな意義と課題があるのか、正高佑志さんの講演を詳報します。

公開日:2025/07/13 02:01

昨年12月に改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法が施行され、大麻の成分を使った医薬品が使えるようになり、大麻使用罪が運用開始された。

影響はどのように現れているのだろうか?そしてどんな意義と課題があるのだろうか?

日本精神神経学会学術総会で6月20日に、「改正大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法の意義と課題、ならびに薬物依存症臨床への影響」と題するシンポジウムが開かれた。

演者一人ひとりの報告と議論を連載で詳報する。

2回目は、一般社団法人GREEN ZONE JAPAN代表理事で、聖マリアンナ医科大学脳神経外科教室研究生、正高佑志さんの報告をお届けする。

医療用大麻について研究し、患者をサポート

私は、医療用大麻について研究や啓発活動をする「GREEN ZONE JAPAN」という一般社団法人を2017年から自分で立ち上げて代表をしています。YouTubeなどで、この活動に関する話をしていたら、色々なところに呼んでいただいて、ひろゆきさんと番組で対談したりして、世間的には医者というよりもツイッタラーかYouTuberかインフルエンサーのような扱いを受けています。

2021年からカンナビノイド医療患者会という、実際にCBDという日本で合法的に使えるサプリメントを自分の健康維持のために使っている人たちをサポートする団体を作りました。こちらの顧問医師としてもボランティアで活動しています。そういう立場から話をします。

大麻ってどんなもの?

大麻という言葉から、白い粉と注射器を連想する人も世の中にはまだまだたくさんいると思いますが、「カンナビス・サティバ・リンネ」と呼ばれる一年草の植物です。南極と北極以外では、どこでも育てることができると言われています。

植物には、いろんな品種があります。チューリップにもいろんな色柄が、桜にも八重桜やソメイヨシノがあるように、大麻も人間が一生懸命、愛と情熱をかけて品種改良を行うので、今、地球上に4000種類以上の品種があります。

その中には繊維を取るための品種もあれば、お花を喫煙するための品種もあって、1つ1つ見た目も違えば成分も違う色々な種類が流通しています。

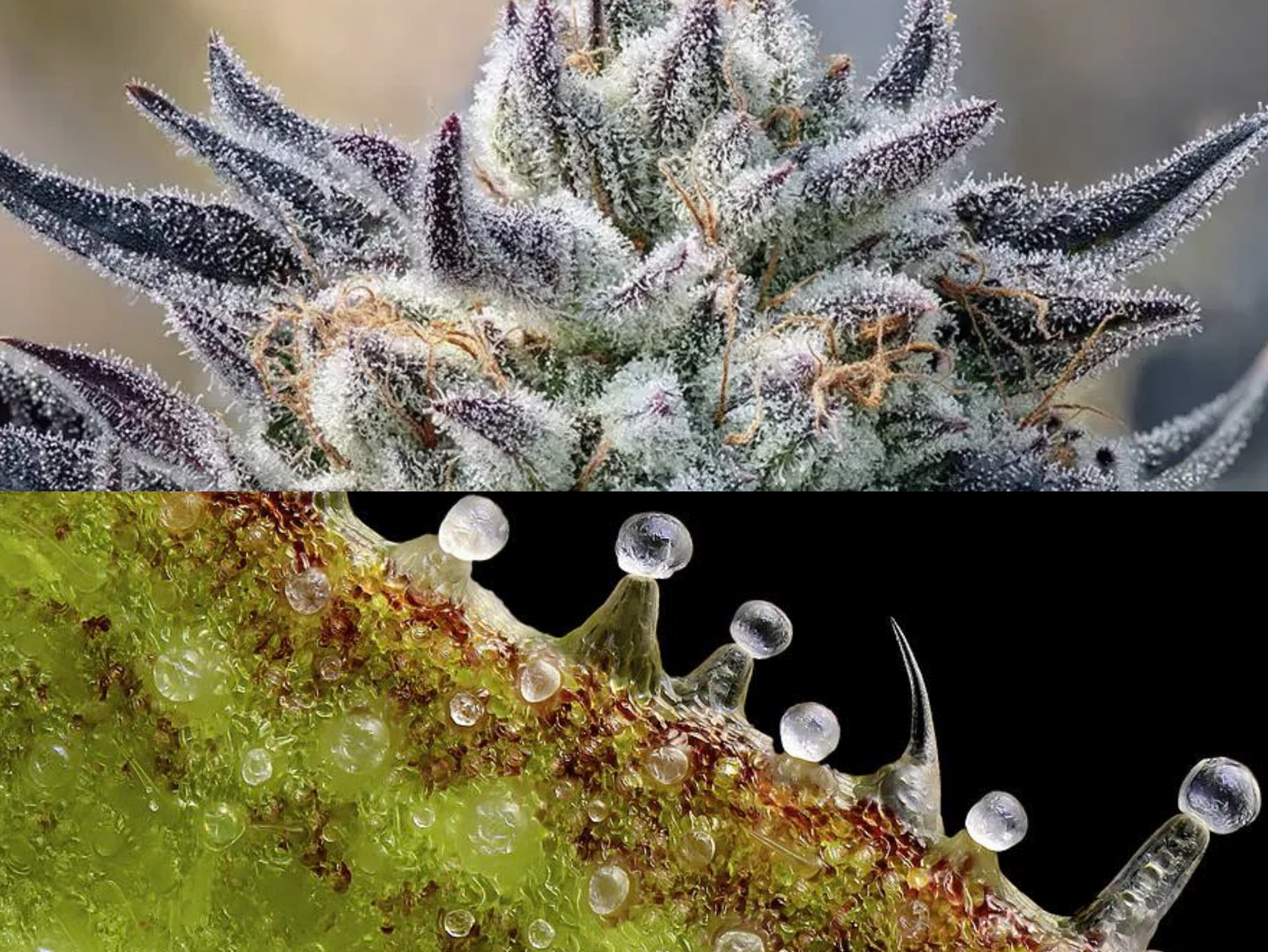

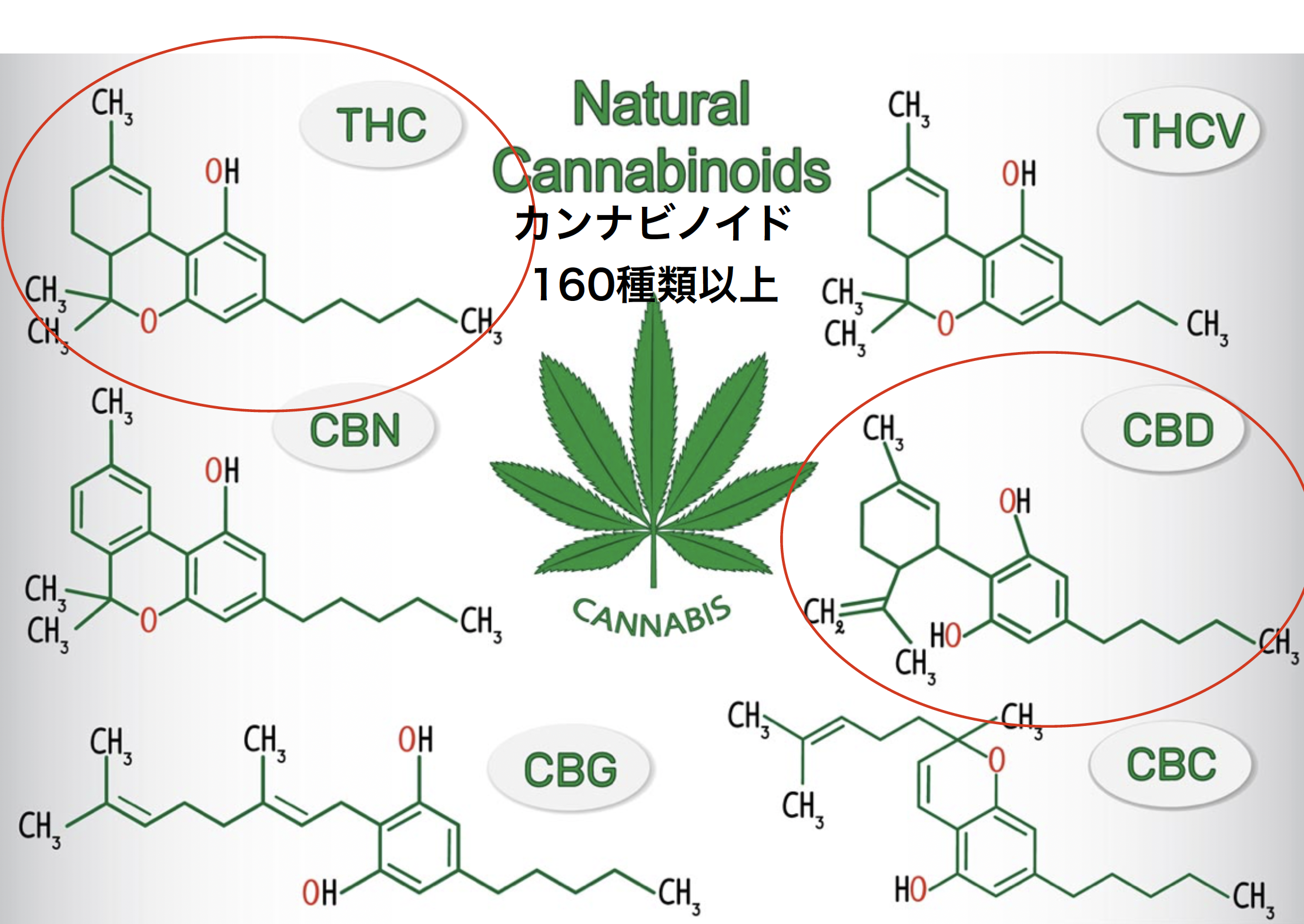

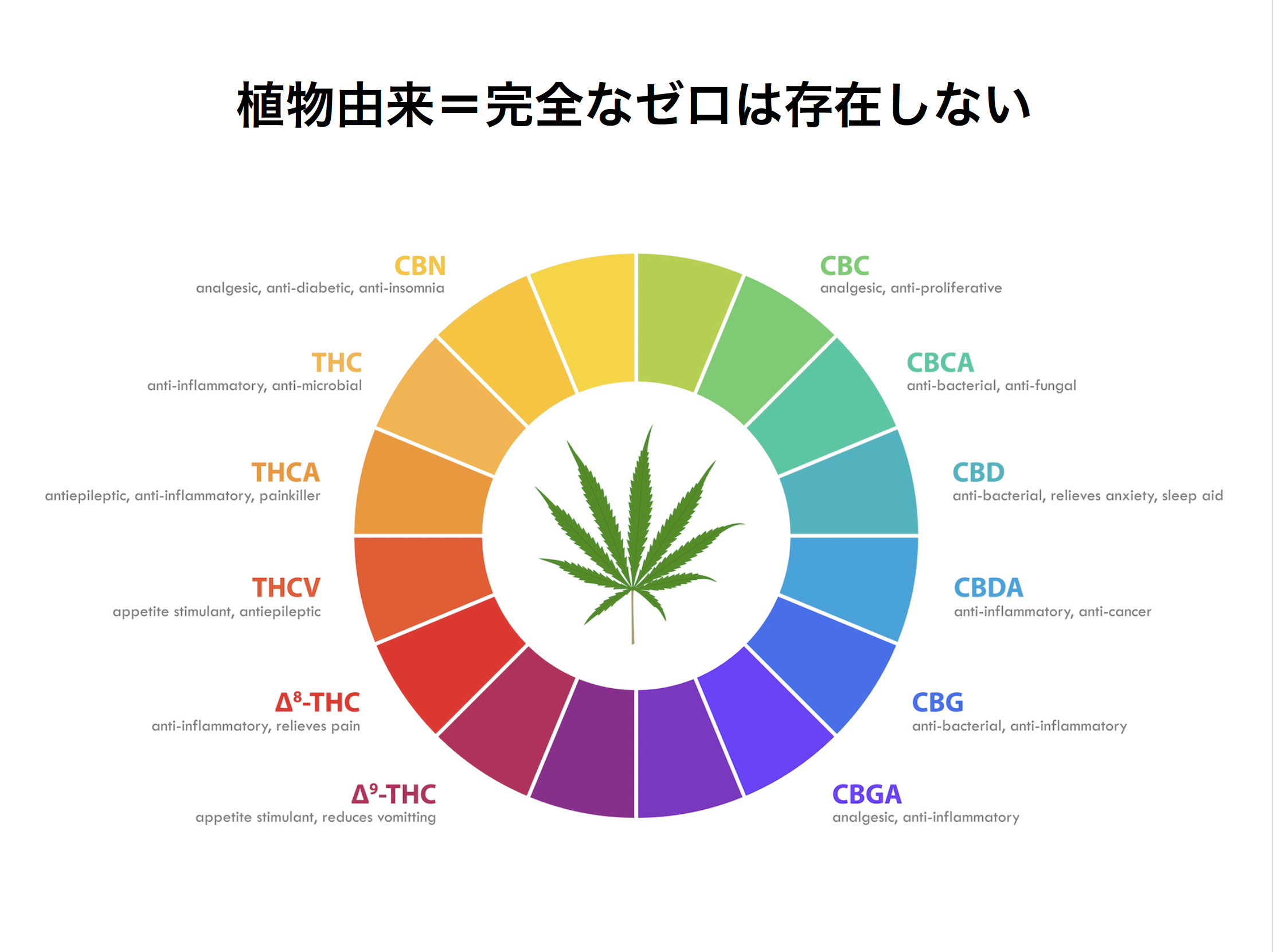

この雌の花の白いところ、顕微鏡で見ると下の写真になるのですが、トライコームと呼ばれる樹脂の中に「カンナビノイド」と言われる大麻特有の生理活性物質が全部で160種類以上含有されていることが知られています。

大麻のことをカンナビスと英語で言いますので、カンナビノイドになるわけですね。

その中で最も含有量が多く、悪名高いのがTHCという成分です。これに独特の陶酔作用があるということで、日本では違法薬物として規制されています。

一方、CBDという成分は、2番目に含有量の割合が多い成分です。THCのような陶酔作用は伴いませんが医療的な作用が非常に高いということで、ここ15年ぐらいで注目を集め、ある種のブームになっています。日本でもかれこれ10年ほど食品やサプリメントとしても流通しています。

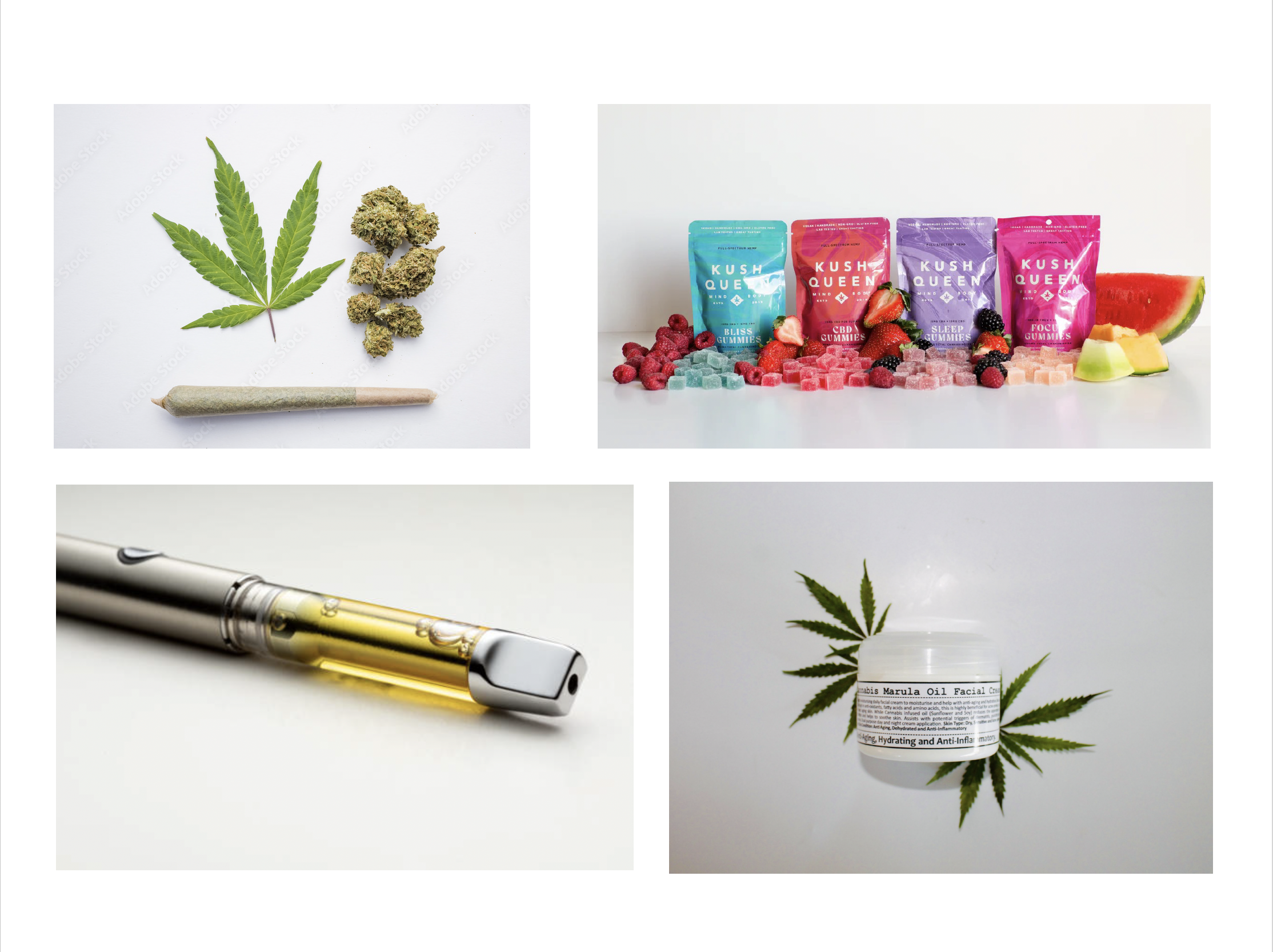

大麻というと喫煙するイメージが従来は典型的でしたが、このカンナビノイドをリキッドに浸透させた電子タバコのようなものが流通していたり、この有効成分を食品や飲料にしたガム、グミが色々出ていたりします。クリームや化粧品に入れて肌に塗ったり痛み止めに使ったり、今、合法な地域では様々なものが流通しています。

だから、「大麻は吸うもの」という印象は、急速に過去の時代の遺産になりつつあります。

医療用大麻と麻薬は同じもの?

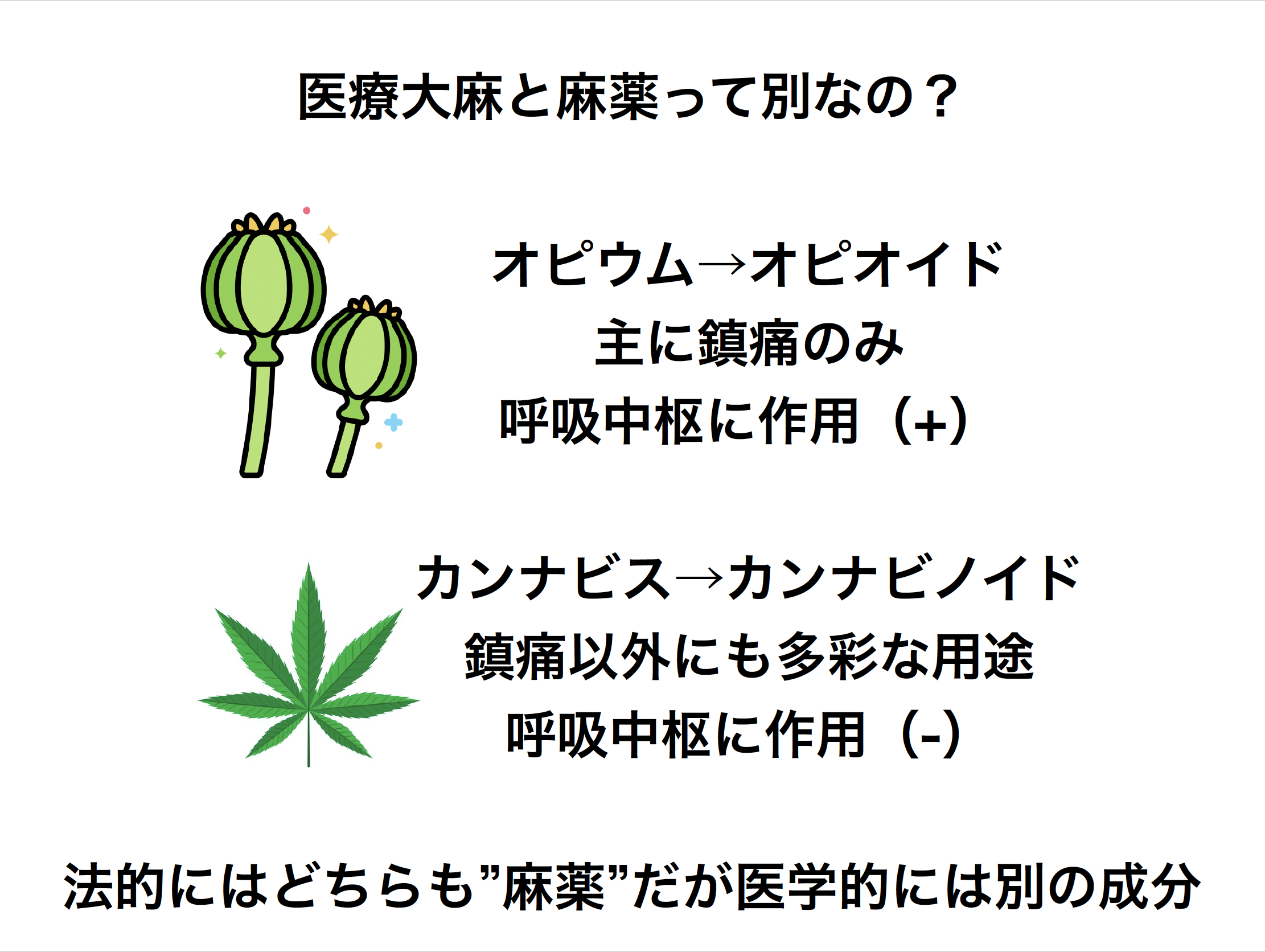

医療用大麻と麻薬って同じものですかとよく聞かれますが、ここははっきりさせておきましょう。

まず医学界において麻薬というのは、「オピオイド」のことを指します。オピオイドは、オピウム、ケシから取れる成分およびその類似物を指す言葉です。処方薬として使われる場合は、基本的に鎮痛目的が用途の90パーセント以上だと思います。

このオピオイドに関しては呼吸中枢に作用しますので、過剰摂取によって死亡事故が起きます。これは周知の事実です。

一方で、大麻から取れるカンナビノイドは鎮痛にも使われますが、それ以外にも多彩な用途があります。かつ呼吸中枢には作用しません。ですから、一般的なオーバードーズによる死亡というのはまず起きません。

日本の法律用語では、覚せい剤以外の違法薬物は全部、十把一絡げに”麻薬”とされますが、医学界の人間としては、大麻、麻薬は医学的には別の区分のものであると考えていただいた方がいいと思います。

カンナビノイドの安全性は高い

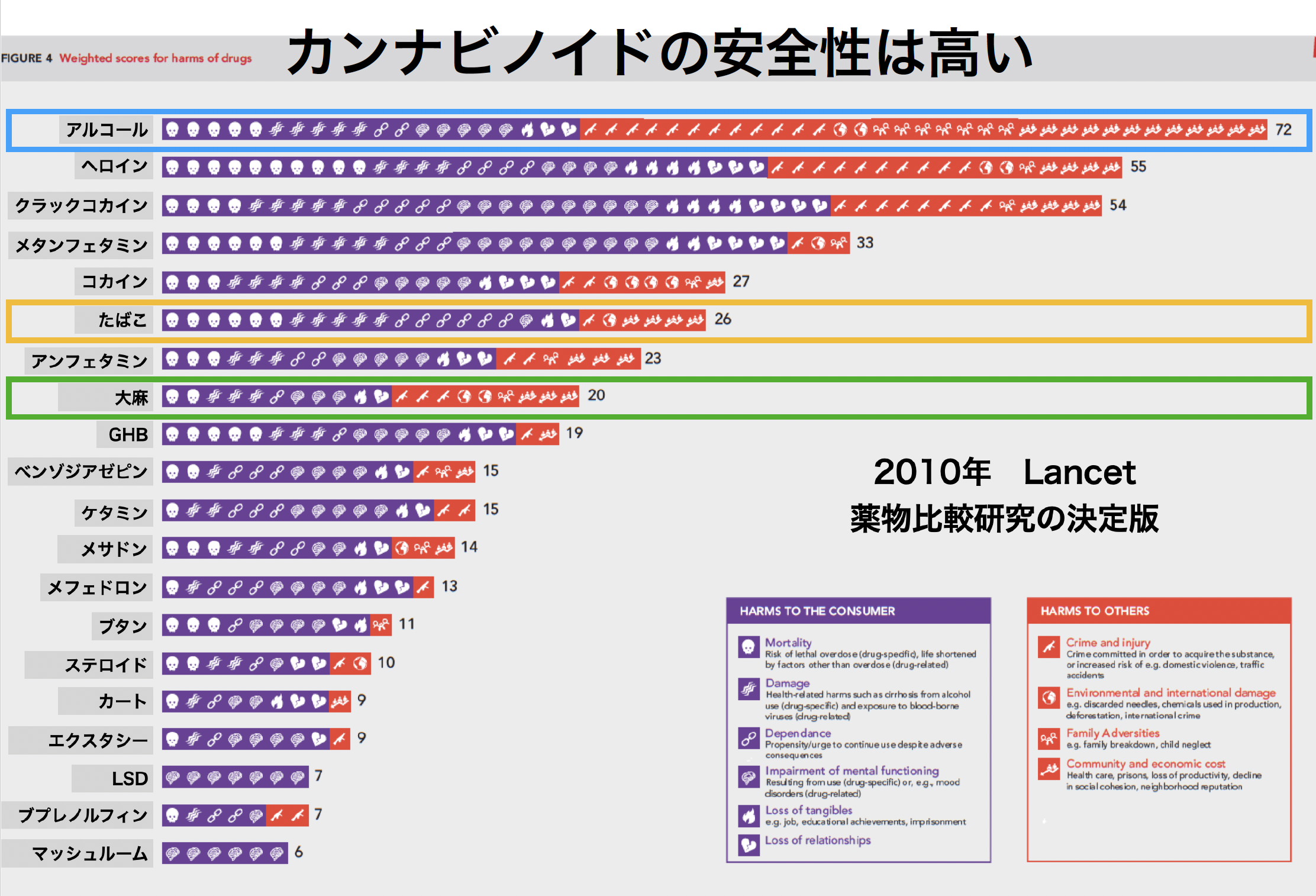

そして、この大麻、カンナビノイドの安全性は非常に高いことが知られています。

これは、2010年に、権威ある医学雑誌「ランセット」に掲載された論文です。イギリスで流通している薬物を、合法なものも違法なものも全部並べて、フィギュアスケートの採点のように何が本当に有害なのか決める投票を行ったものです。その中で不名誉な第1位に輝いたのは、なんとお酒でした。

この時の有害性のスコアは、お酒が72点だったのに対して、大麻は20点で、お酒の方がトリプルスコアで圧勝しました。国際的には薬物の有害性比較の決定版として考えられています。

医療用と嗜好品の大麻は別もの?

また、よく聞かれるのが、「医療用大麻として使っているものと、嗜好品として吸っている大麻は全く別のものなのですか?」という質問です。

「医療用大麻」というのは用途による定義なので、「誕生日ケーキ」という言葉を思い浮かべていただくといいかなと思います。

典型的にこういうロウソクが立っているものを誕生日ケーキとして想像すると思いますが、「お金がなくて、コンビニで買ってきたケーキで今年は我慢してくれ。ハッピーバースデー」というケーキも、誕生日ケーキですよね?

医療大麻も一緒で、主要成分がCBDで陶酔作用がないオイル製品がもっぱら医療用というのは間違いないのですが、陶酔成分の入っている大麻であっても使用者が痛みを止めるために使っていれば、それは医療用大麻とみなされます。ですから CBD=医療用、THC=嗜好品という二元論は間違いで、成分による明確な境界線は存在しないと私は思っています。

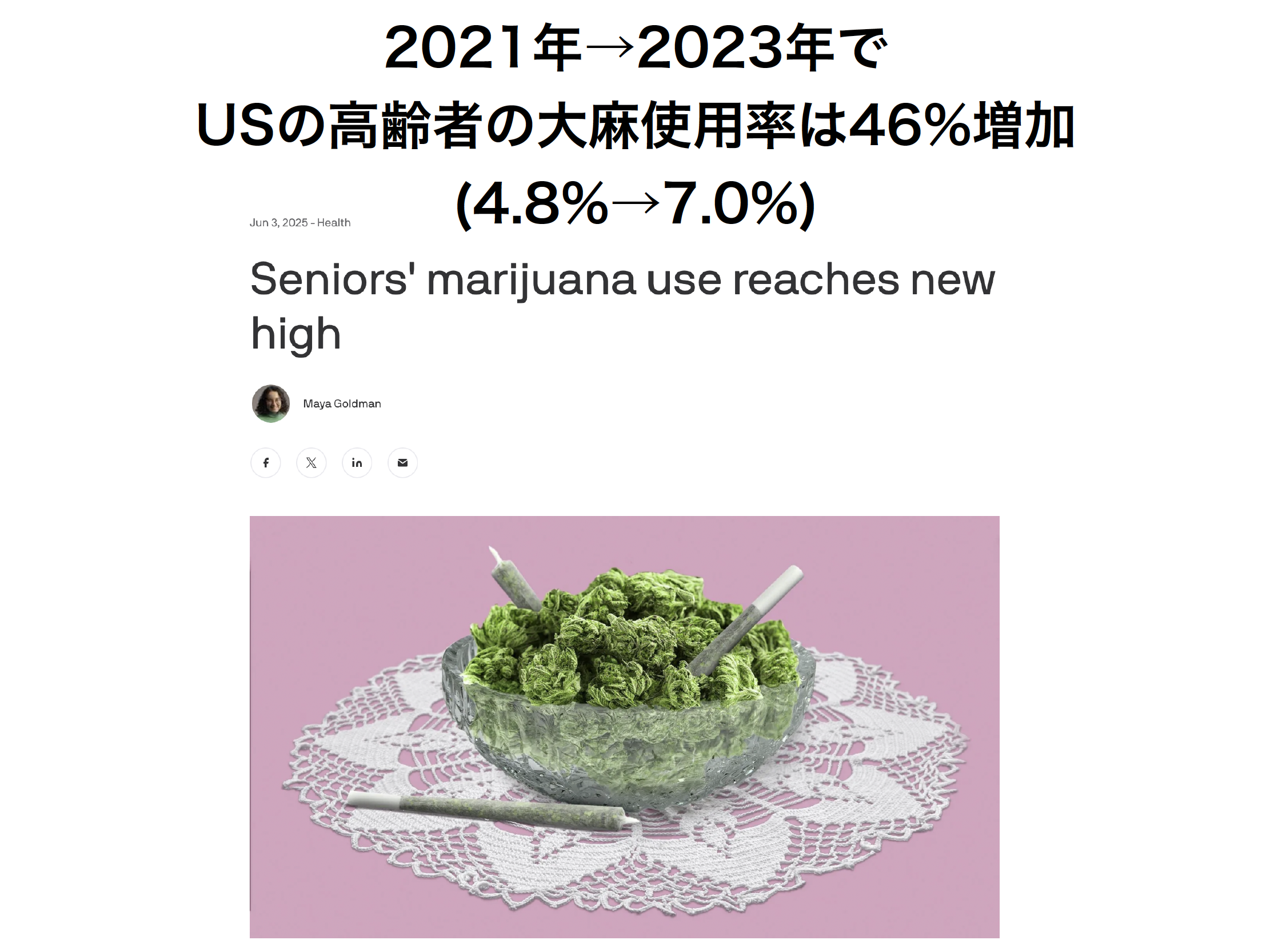

実際にアメリカでは、2021年から2023年のたった2年間で、高齢者の大麻の使用率が1.5倍に増えたというデータが出ています。

これは嗜好品として使っている側面もあると思いますが、加齢に伴う痛みや色々な不調に対して大麻を喫煙することが急速に一般化している。これは果たして医療用なのか嗜好用なのかというと、本人にもよくわからないところなのではないでしょうか。

日本でも販売が広がっているCBD

日本でもCBDという医療用大麻成分が、2019年以降、幅広く流通するようになってきています。大正製薬がついにCBDをサプリメントとして販売し始めたり、チェリオという会社の自販機にはこのCBDXというドリンクが入っていたりして、目を凝らしてみれば意外とCBD製品は日本でも流通しています。

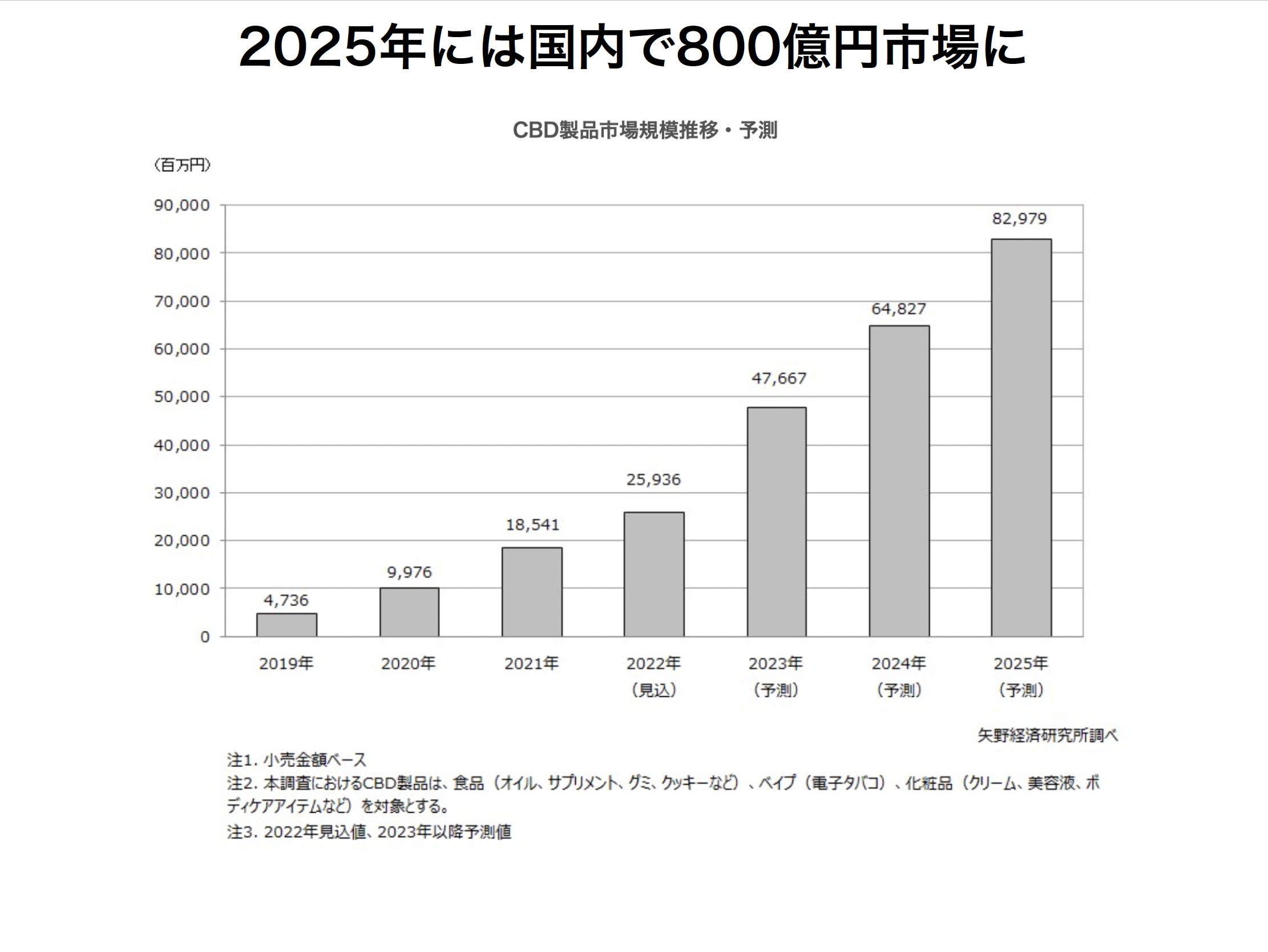

そんな流通状況を反映して、2025年には国内のCBD市場が800億円になるという予測も出ていました。家庭用のドレッシングの市場規模はちょうど800億円ということなので、結構な規模だと思っていただいていいと思います。

CBDに依存性はあるの?

このCBDに関して、国会で答弁をした神奈川県立精神医療センター所長の小林桜児先生は依存性を懸念していましたが、CBDには乱用性や依存性が伴わないと、WHOが2017年に公式見解として発表しています。

だから、皆さんが心配する必要はありません。ドーピングを規制する団体もCBDに関しては、数々のカンナビノイドの中からいち早くドーピング規制物質に該当しないと見解を出しています。アスリートが使っても、全く問題がないということになります。

作用の仕組みは?

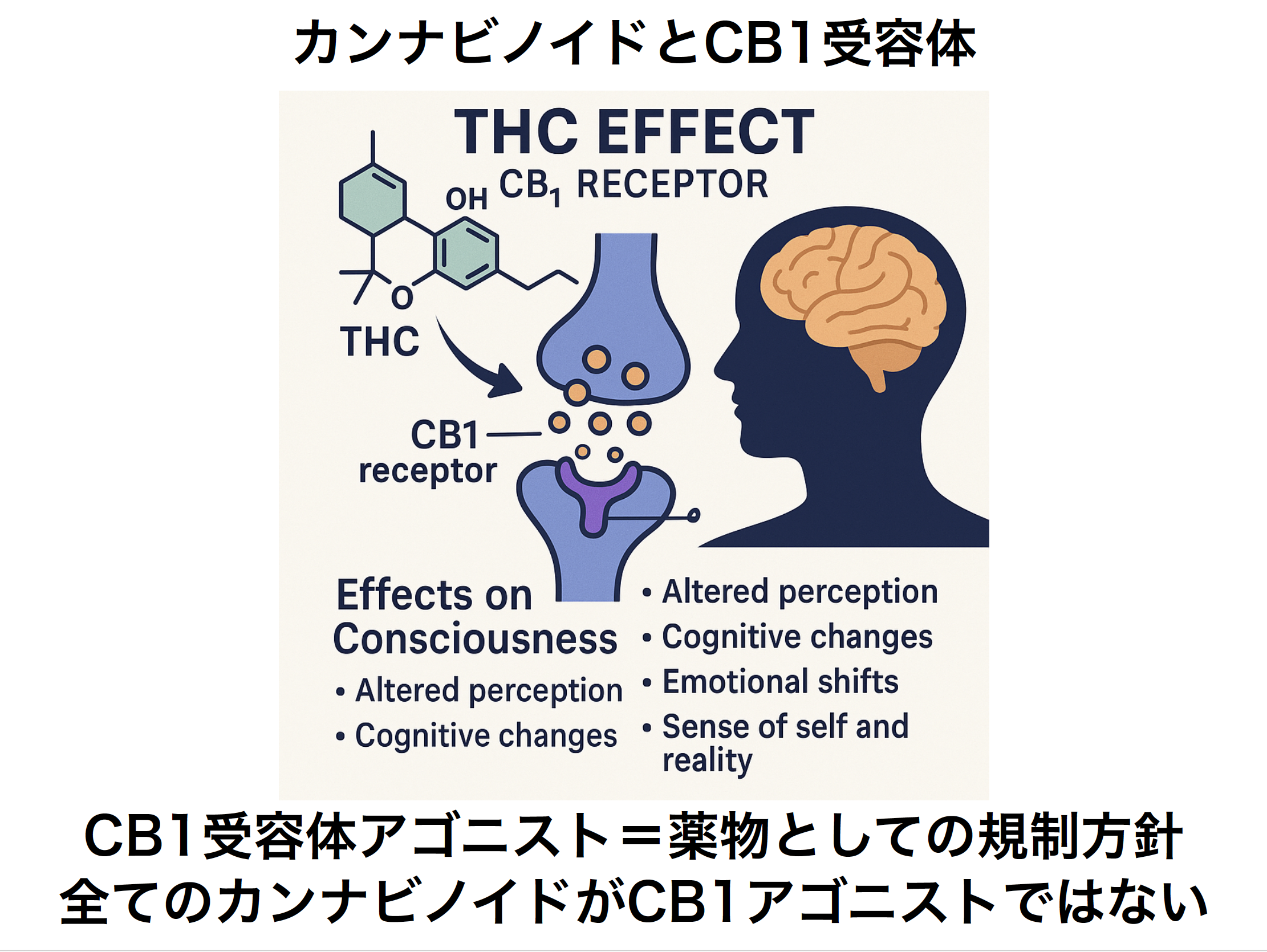

世の中で流通しているカンナビノイドには色々な種類があり、それぞれに作用が異なります。カンナビノイドの陶酔作用は、主に脳の表面に分布している「CB1受容体」というカンナビノイドが結合する受容体に、アゴニスト(結合する物質)として作用することによって引き起こされることが知られています。

厚生労働省は、このCB1受容体にアゴニストとして作用する物質を、狭義の大麻及び薬物として規制していく方針を示しています。しかし、全てのカンナビノイドが受容体にアゴニストとして作用するわけではありません。このように複雑になっているのを、3つに分けて考えるのがいいのではないかと僕は考えています。

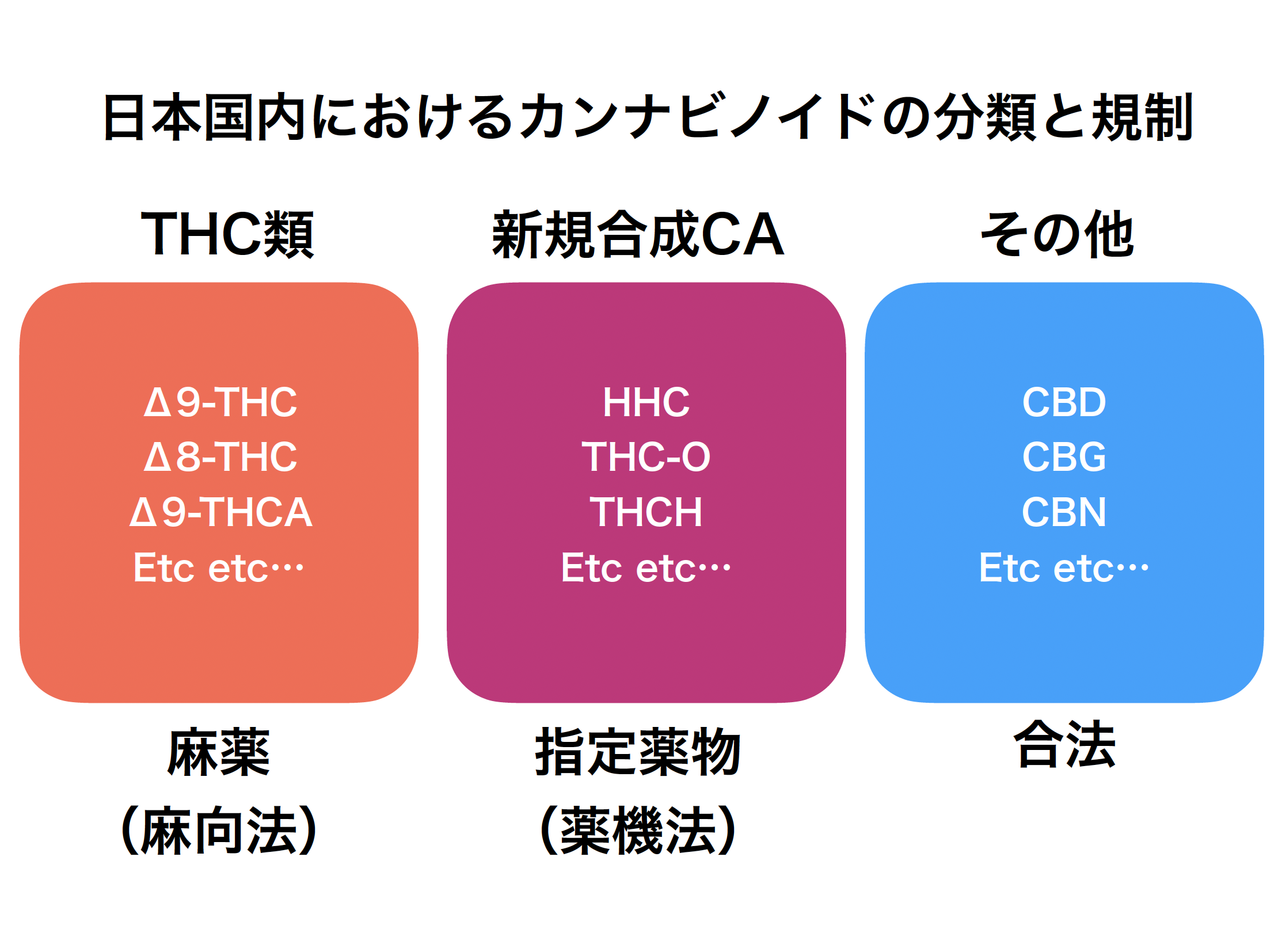

一つ目が「THC類」です。今回の法改正によって麻薬に分類されました。「Δ9-THC」やそれに類する物質は、法律上、麻薬として規制されます。

二つ目は、それに模して作られたデザイナーズドラッグ、「危険ドラッグ」とか「脱法ハーブ」と呼ばれるものです。これはTHCに似た構造で、同じくCB1受容体に作用するけれど、構造式は違うものにして法律をすり抜けるものです。

2021年にHHCという成分が登場して以降、「第2次脱法ドラッグブーム」とでも呼ぶべき状況が起きていて、今、いろんな成分が出てきては規制してというイタチごっこが続いています。これらの成分は「指定薬物」とされ、麻薬とはまた別の法律(薬機法)で規制されています。罰則は麻薬よりも少し軽いです。

3つ目が天然由来のカンナビノイドです。CBDとかCBGとかCBNと呼ばれる成分です。これには規制はなく、食品として広く流通しています。

見た目で区別がつかない問題

厄介なのは、それぞれが加工されて、ティンクチャー(植物をアルコールに漬けて有効成分を抽出したもの)になったり、グミになったり、喫煙具になったりしているので、見た目では区別がつかず、呼び方としても非常に紛らわしいことです。

CBD屋さんで、精神作用があるものが売っていることもあります。少し前に大麻グミ騒動というのがありましたが、広義の「大麻グミ」の中には、ユーハ味覚糖などの大手企業が製造する精神作用のないCBDグミも含まれますし、HHCHという今は指定薬物になった成分を含有するものも大麻グミとして流通していました。見た目では区別がつかないので、世間的には混同されてしまうのも、むべなるかなという気がします。

注目されている医療的な効果

ただ、このCBDという成分を毛嫌いしてほしくありません。CBDは医学的にホットなトピックとして注目を集めています。

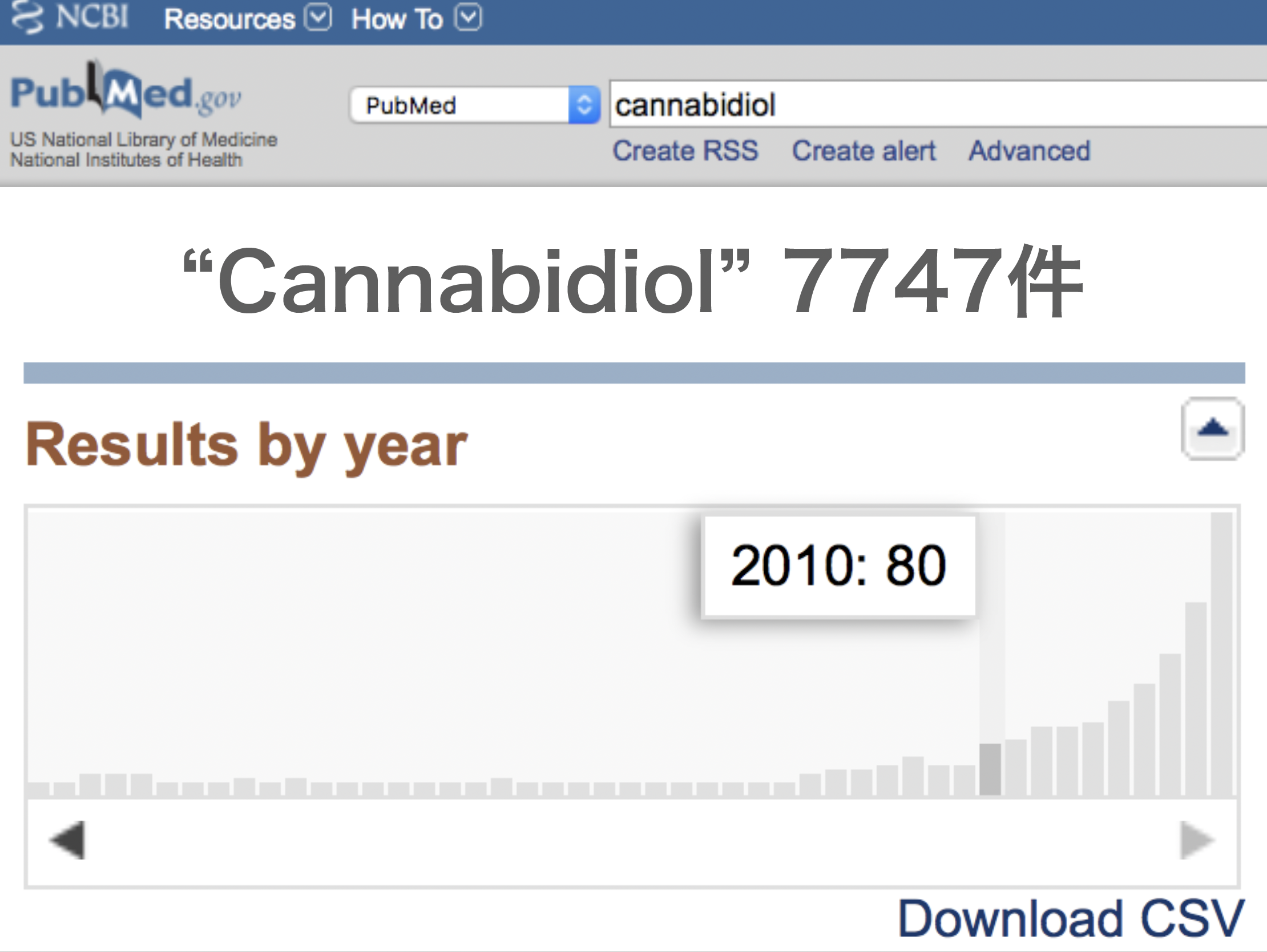

昨日(6月19日)、カンナビジオールをPubMed(医学論文検索サイト)で検索したところ、7747件のヒットがありました。1週間前は7717件でした。

この1週間で30本の論文が増えたことになります。単一の化合物でこれだけ研究されているものは、そんなにないのではないかと思います。

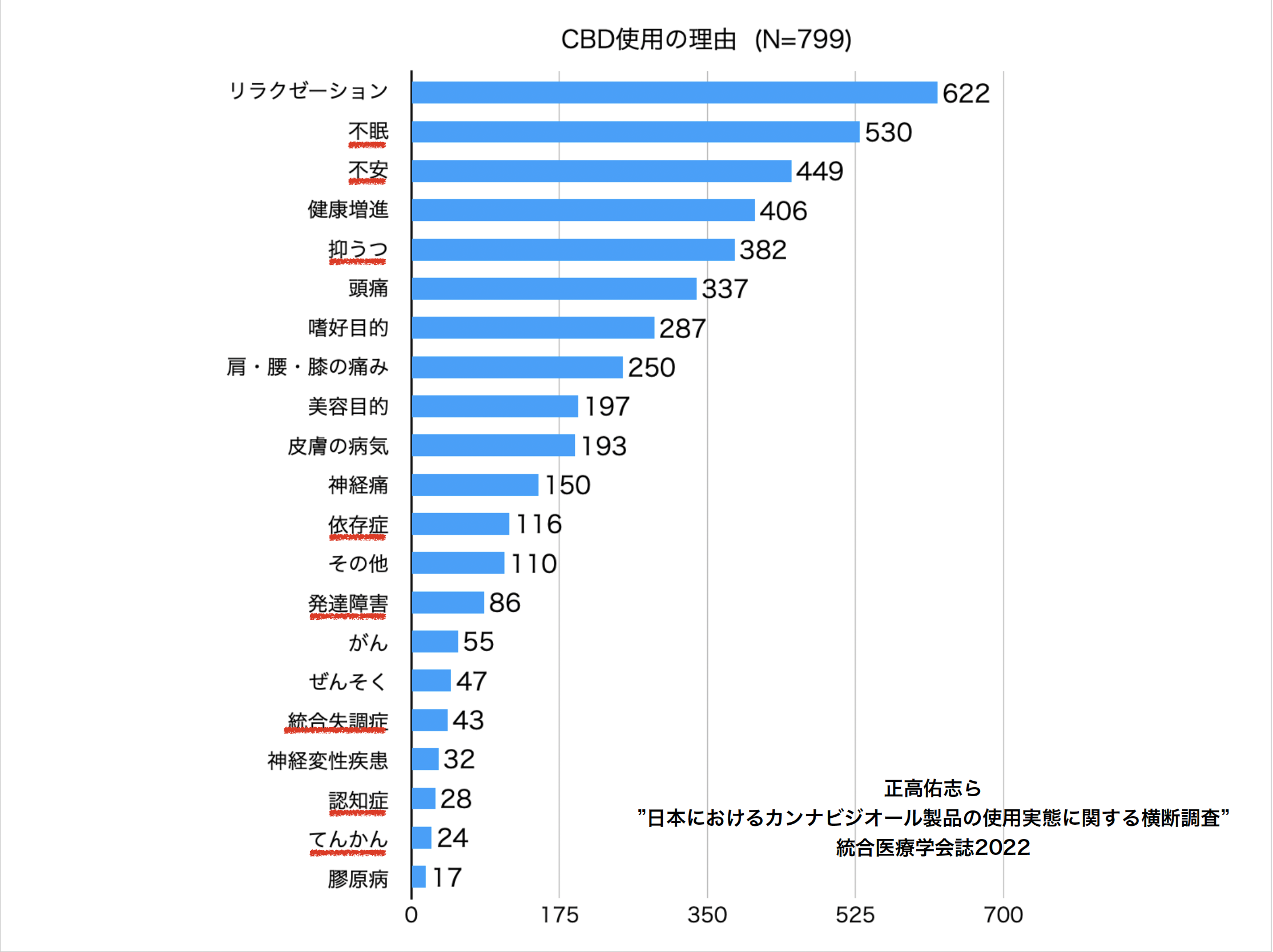

我々は2022年に、日本ではサプリメントや食品、雑貨としてCBDをどんな用途で使われているのかを、調査して報告しています。多かったのは、リラクゼーションに次いで、不眠、不安、抑うつといったメンタルヘルスのケアに使っている方でした。

それ以外にも、依存症や発達障害、統合失調症、認知症、てんかんといった精神科の学会で主要なトピックとして扱われるような症状に対して、実際に多くのユーザーが使っていることが明らかになりました。

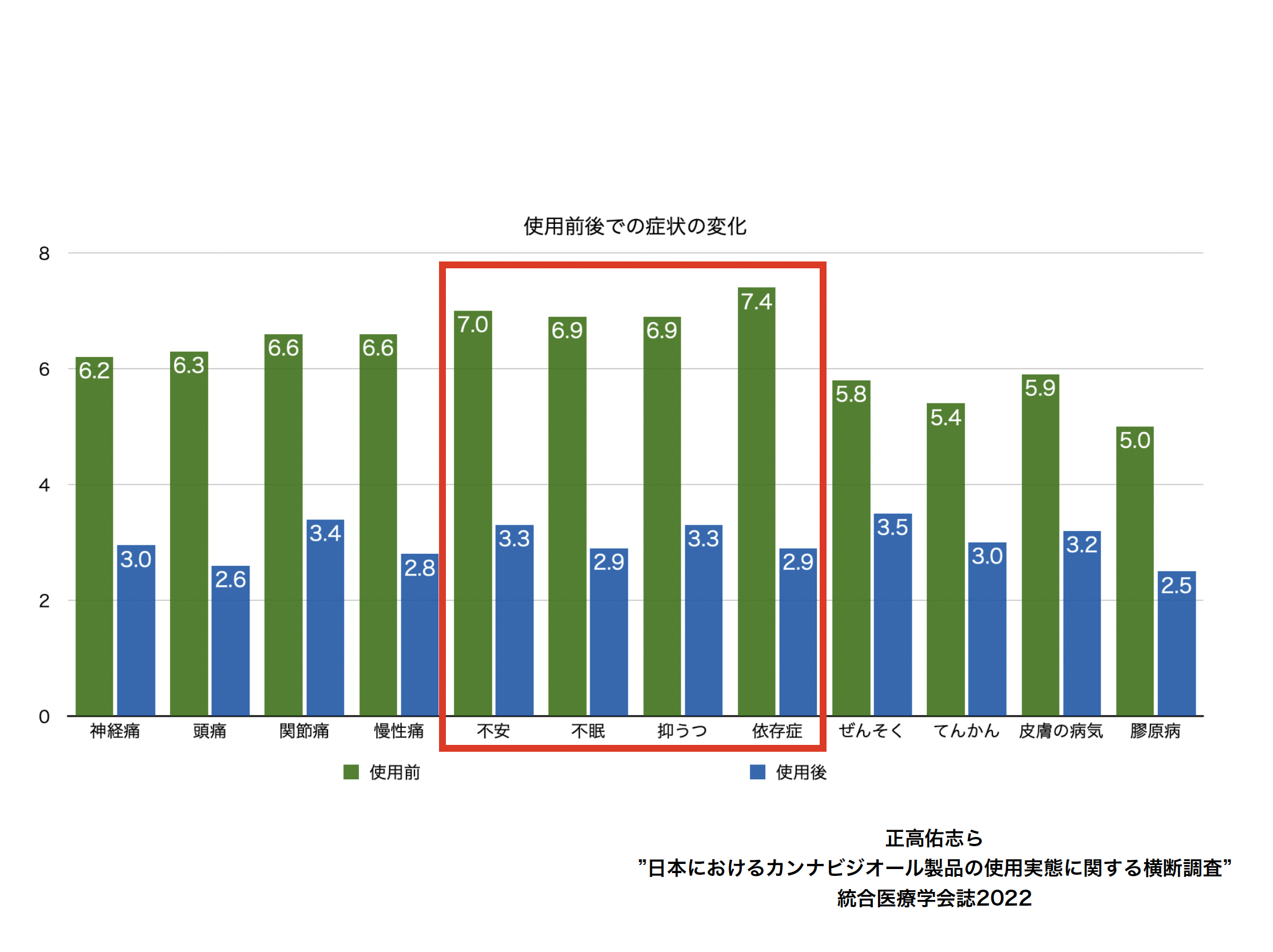

これは、CBD製品の使用前と使用開始後で、自覚症状が10点満点でどう変化したかをユーザーに聞いた結果です。

不眠、不安、抑うつ、物質依存症に関して、10点中の7点ぐらいだったのが、使用開始後は3点ぐらいに改善していました。

これは答えてくれた人たちの任意の回答なので、選択バイアスがかかっていますし、プラセボ効果も除外できていないので、どれぐらいが薬理効果なのかと疑問を持たれるのは当然です。ただ、一部の人たちで症状が主観的に改善している事実は譲れません。一部の人たちにとって福音であることは、間違いないと言ってもいいと思います。

有効性を示す国際的なエビデンス

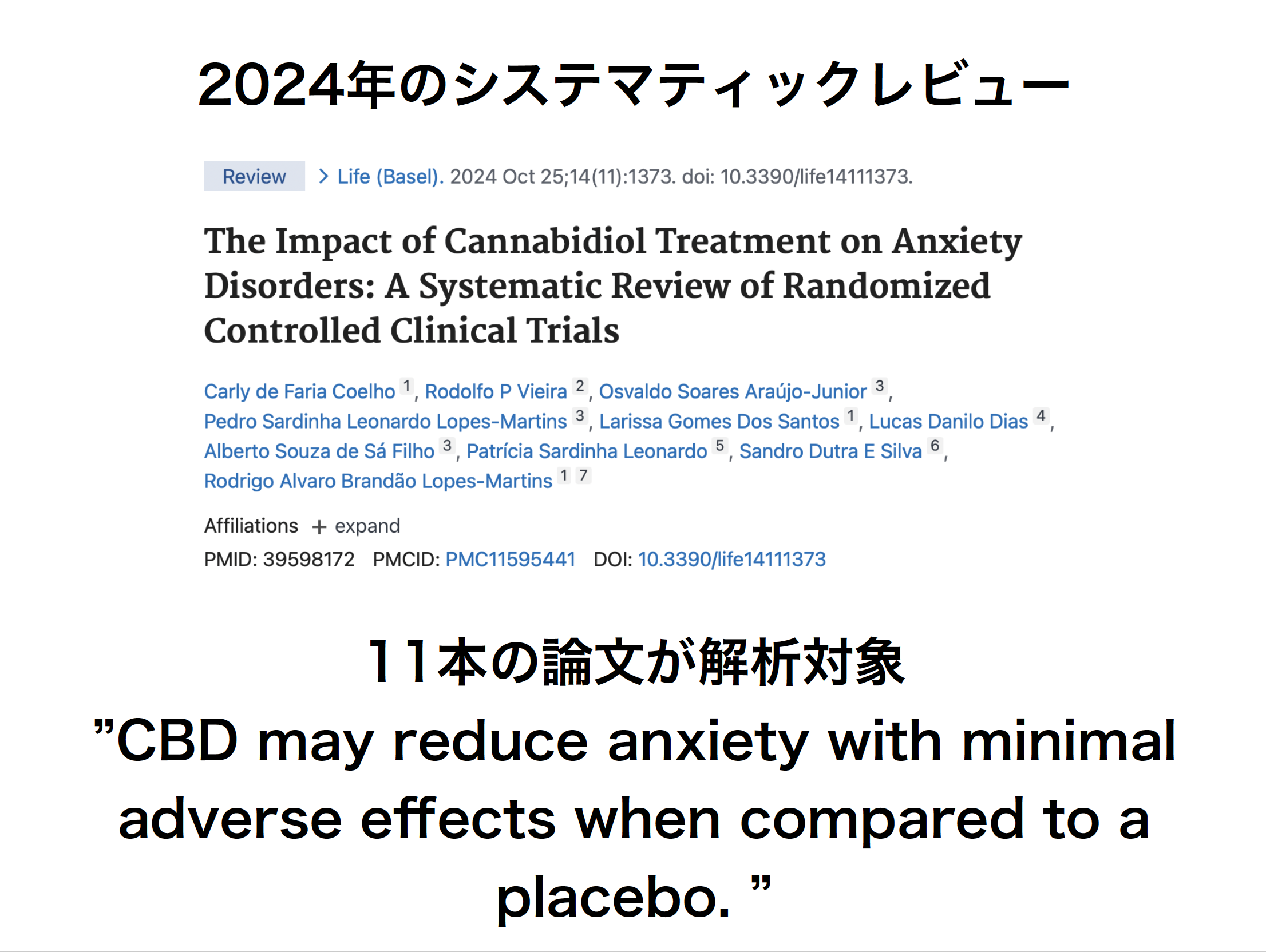

実際に薬効、有効性について国際的にも色々な研究が行われていて、例えば不安症に対するCBDの有効性については、2024年にシステマティックレビュー(関連する複数の論文の網羅的な評価)が行われています。これはつまり、システマティックレビューするぐらいの論文が出ているということです。

11本の論文が解析対象になったこの論文では、CBDはプラセボと比べてほとんど副作用なく、不安を軽減する可能性があると結論付けられています。

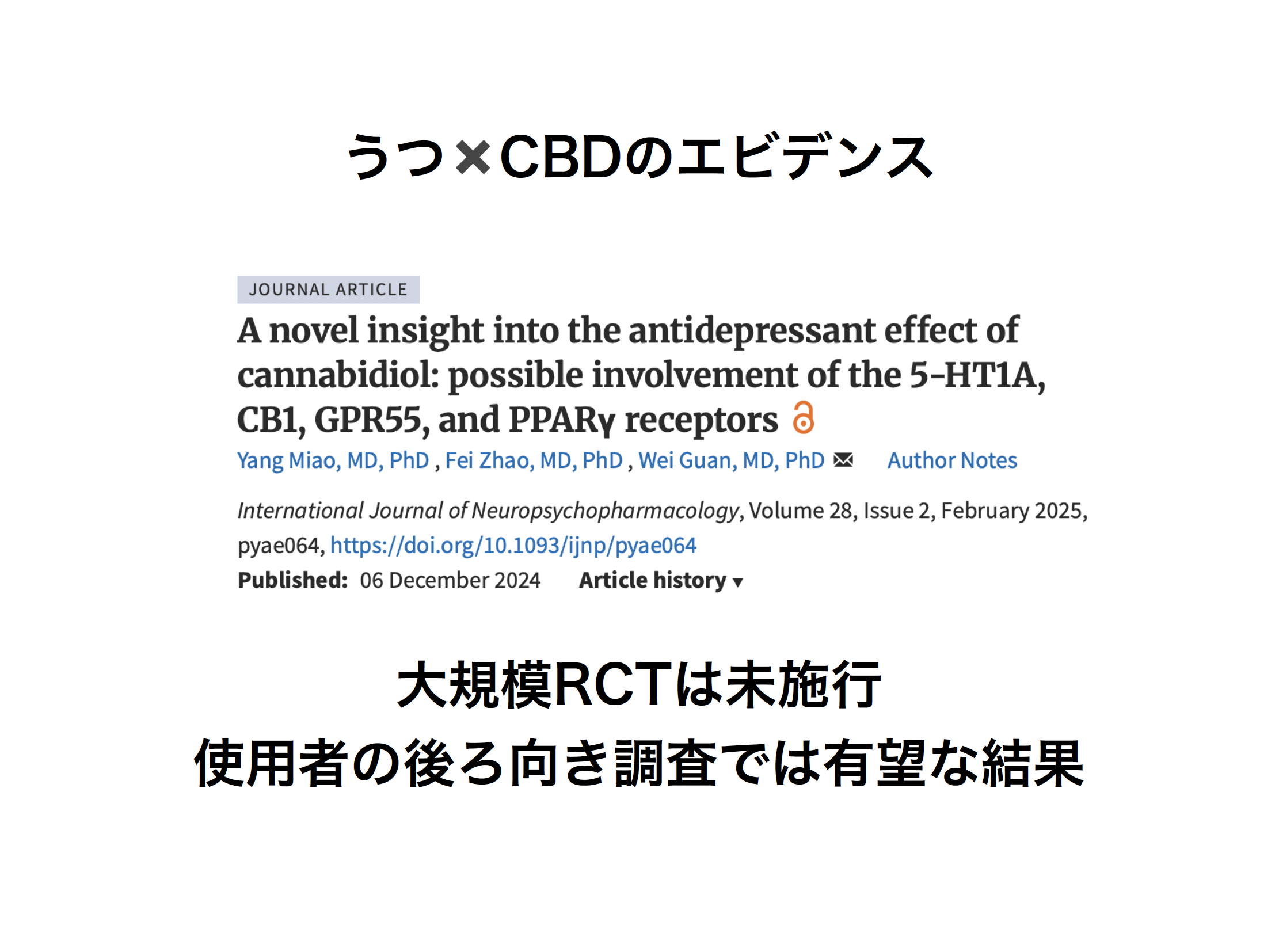

また、鬱に対する効果に関してもレビュー論文があります。大規模なRCT(ランダム化比較試験)は行われていませんが、使用者の後ろ向き調査ではかなり有望な結果が出ているとのことでした。

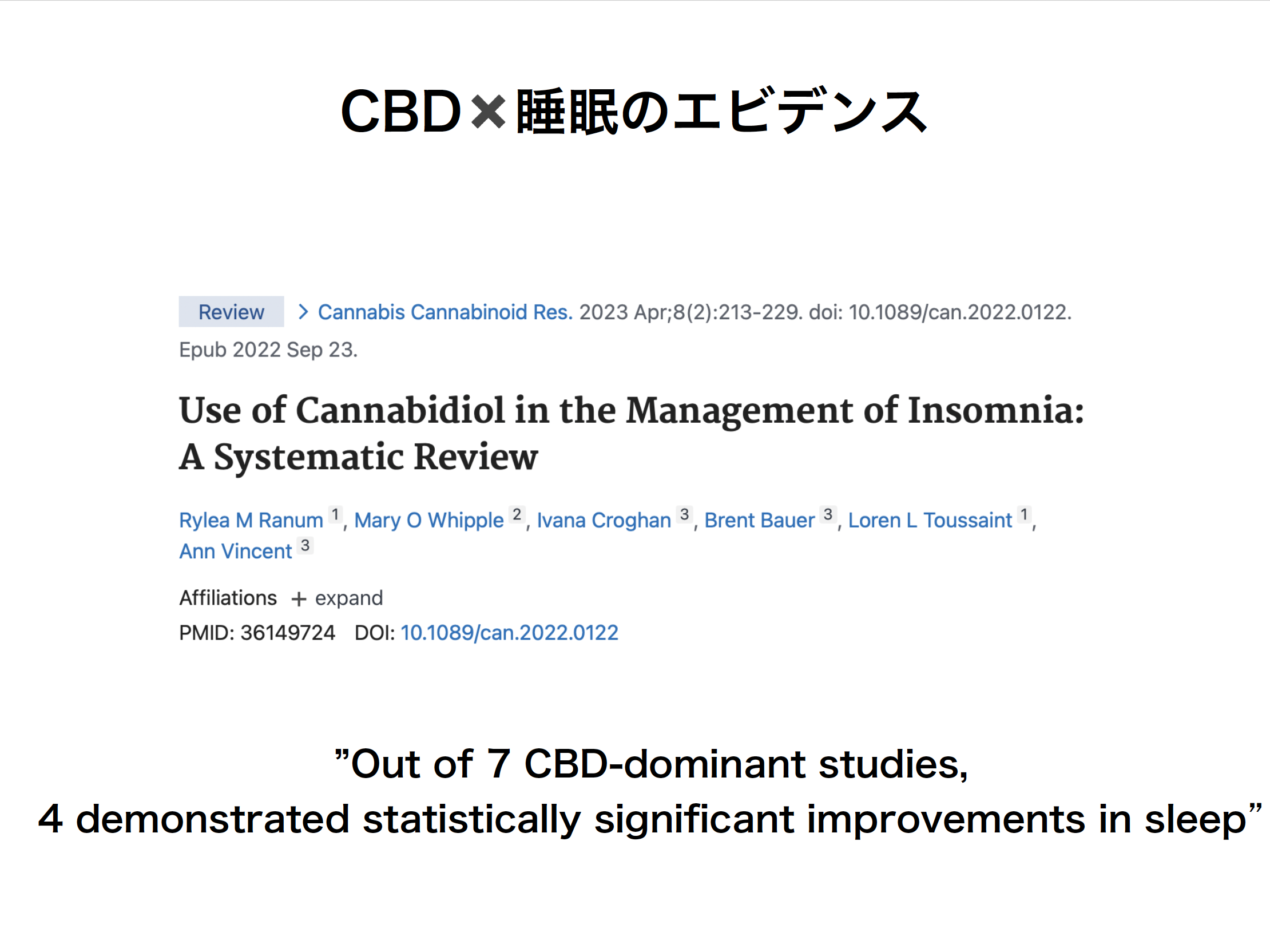

また、不眠に関しても、システマティックレビューが2023年に報告されていて、7本のCBDが主要成分のカンナビノイドの製品を使った研究を分析した結果、4本で著しく改善が見られたことが報告されています。

なので、CBDの医学的な効果は、主観だけの問題ではないのだろうと考えています。

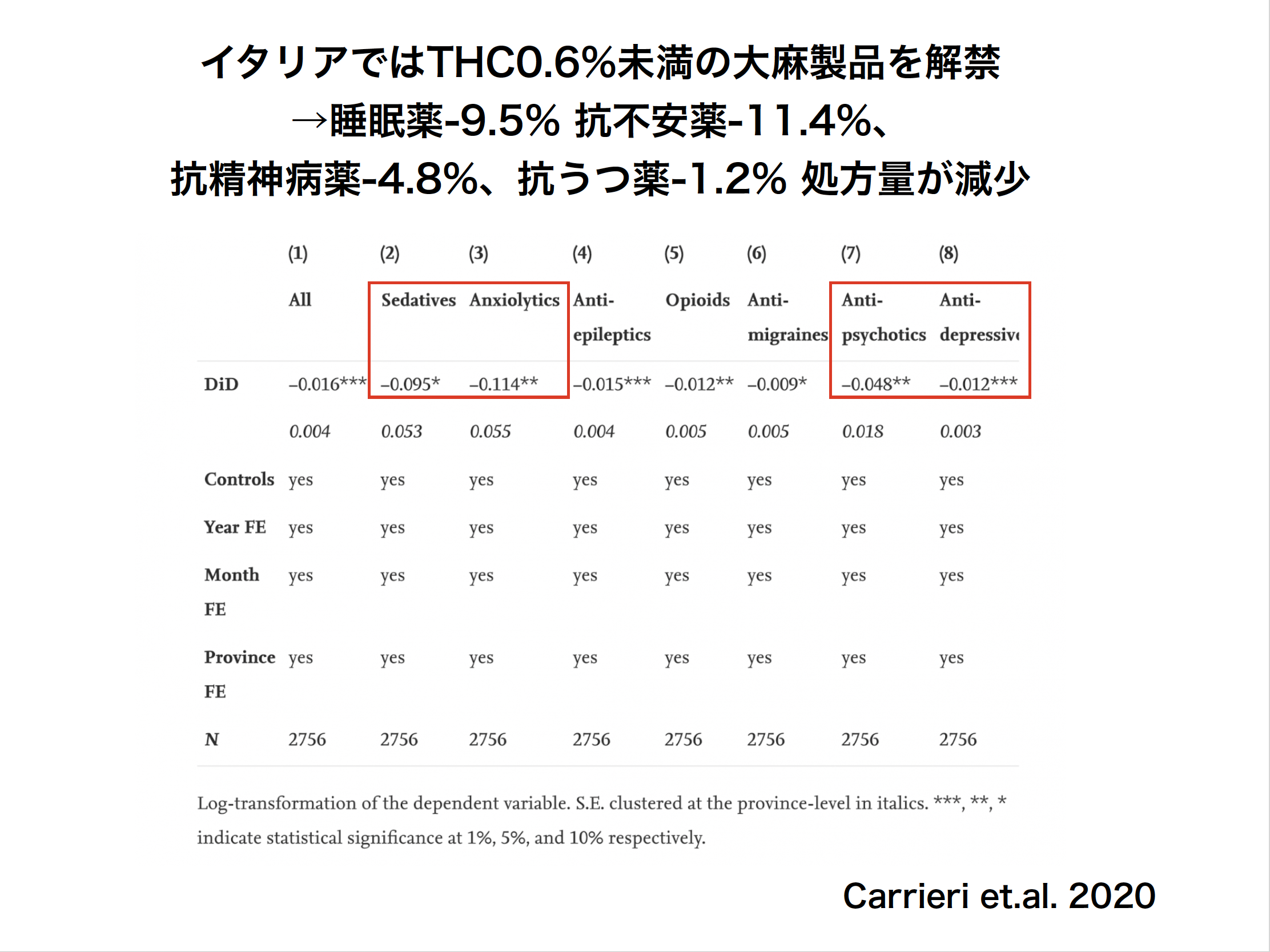

イタリアでは2010年代半ばぐらいに、THCが0.6パーセント未満のCBD製品を解禁しました。”カンナビス・ライト”と呼ばれているのですが、解禁後から、睡眠薬が10%ぐらい、抗不安薬が11%ぐらい、抗精神病薬が5%ぐらい、それぞれ処方量が減ったという結果が報告されています。著者らは、これはCBDを解禁した影響ではないかと結論づけています。

日本での大麻のルールは?

それでは日本での規制ルールはどのようになっているのでしょうか?

日本の大麻取締法は1948年、米国占領下で作られたものです。当時、戦争中のロープを作るために麻が各地で栽培されていて、食べるものもない時にアメリカの言う通りにこれを焼き払わねばならないのか、さすがに農家の人たちが困るだろうと考えられました。

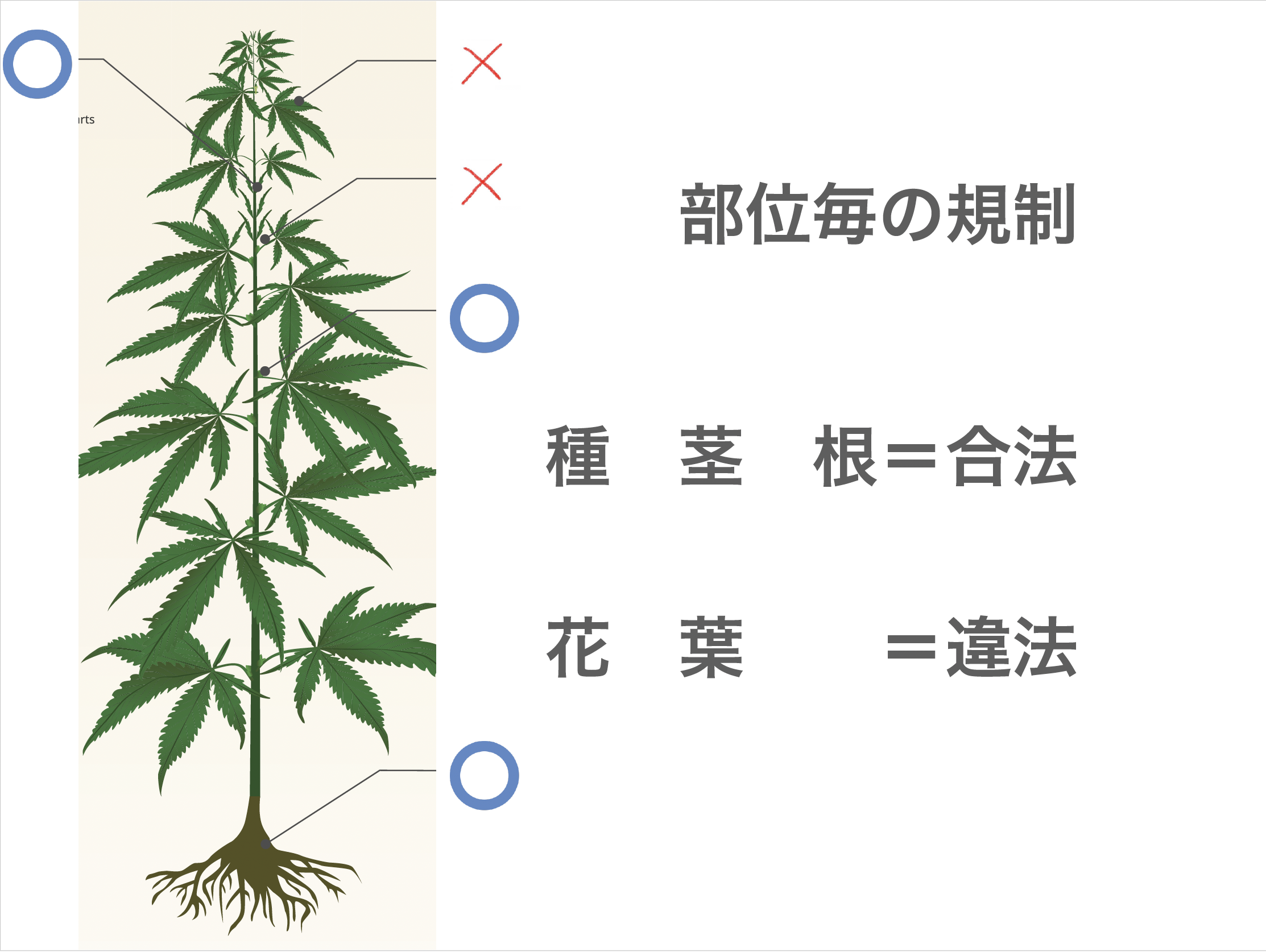

そこで、麻農家の人が栽培を続けられるように知恵を絞って作られたのが、この部位規制というルールであったわけです。アメリカがダメという花の部分や葉っぱの部分は規制するが、茎や種に関しては大麻の定義から除外するという、アクロバティックな法案をよく考えたなと思います。

この部位規制のルールを、現代において転用する形で、CBD製品は大麻取締法の下でも流通が始まったわけです。

茎や種から取れているCBD製品は合法ですよということで、輸入の際に「茎や種から取れました」という宣誓書をつければ輸入できる形になっていました。本当に茎や種から取れたかどうかは諸説あるようですが。

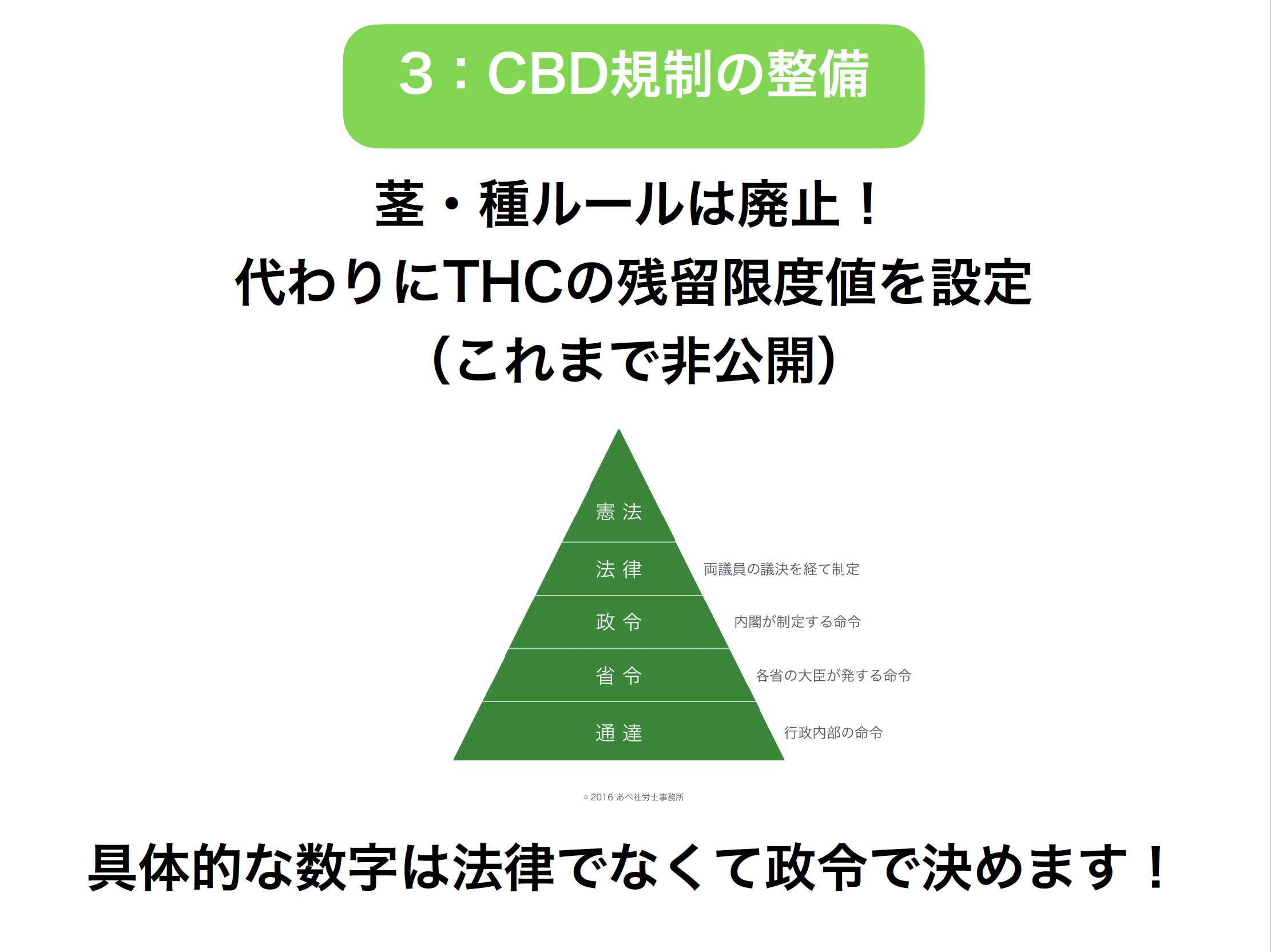

今回、大麻取締法の改正が行われた時に、国際社会の中で日本だけ“茎種ルール”という独自の基準を作っているのは良くないからルールを変えることになりました。

茎種ルールをやめて、代わりに陶酔成分であるTHCの基準値を決めて、その基準値よりも高いものは麻薬、低いものは合法とすることにしたわけです。

世界にも類を見ない厳しい基準値に

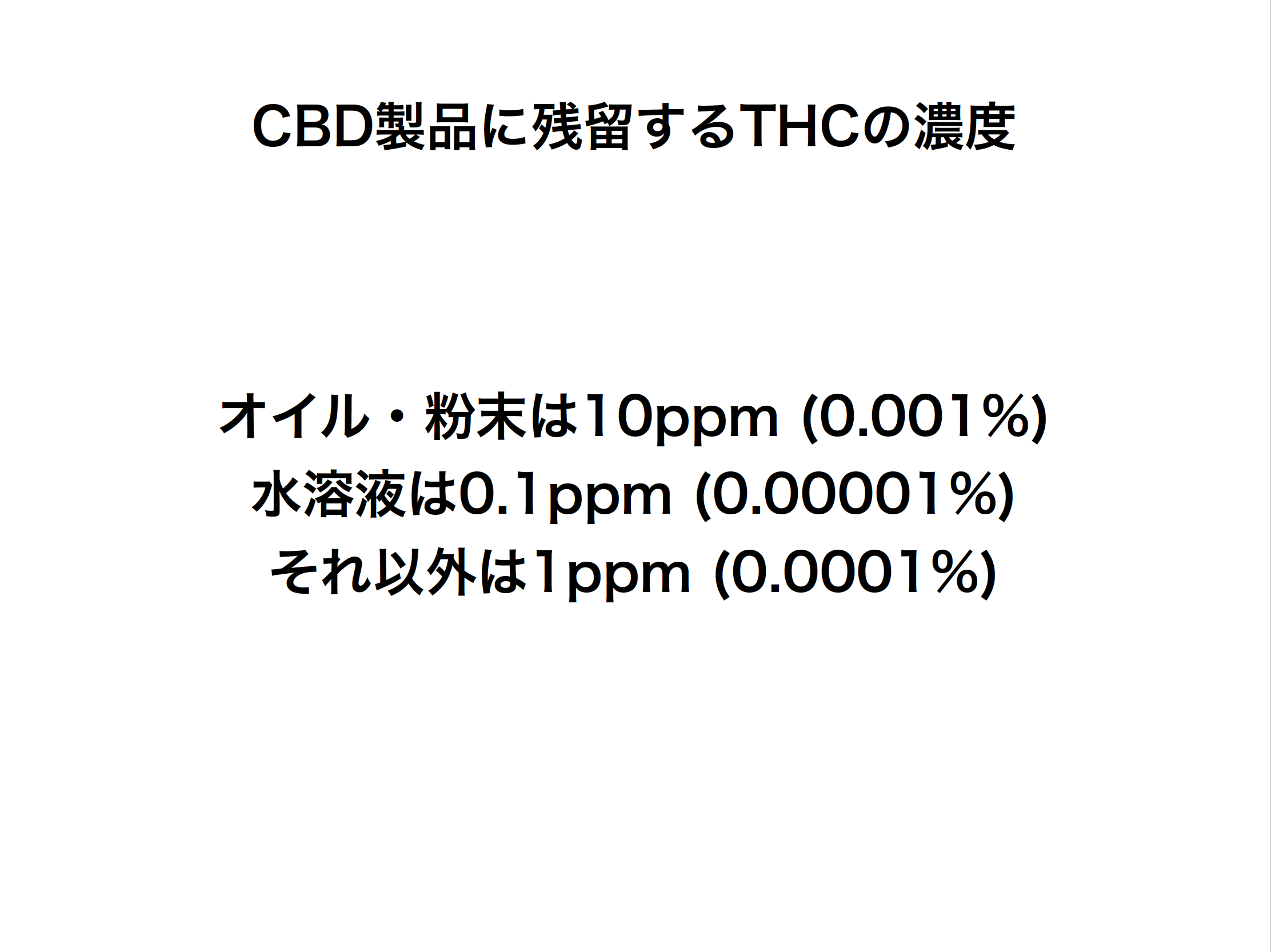

僕は、当初、良かったと思いました。やっとルールがスッキリして、これで大きな企業もCBD製品に参入できるだろうと思っていたところ、基準値として出てきた数字が0.0001パーセントとか0.00001パーセントという、顕微鏡学的に低い数字だったのです。

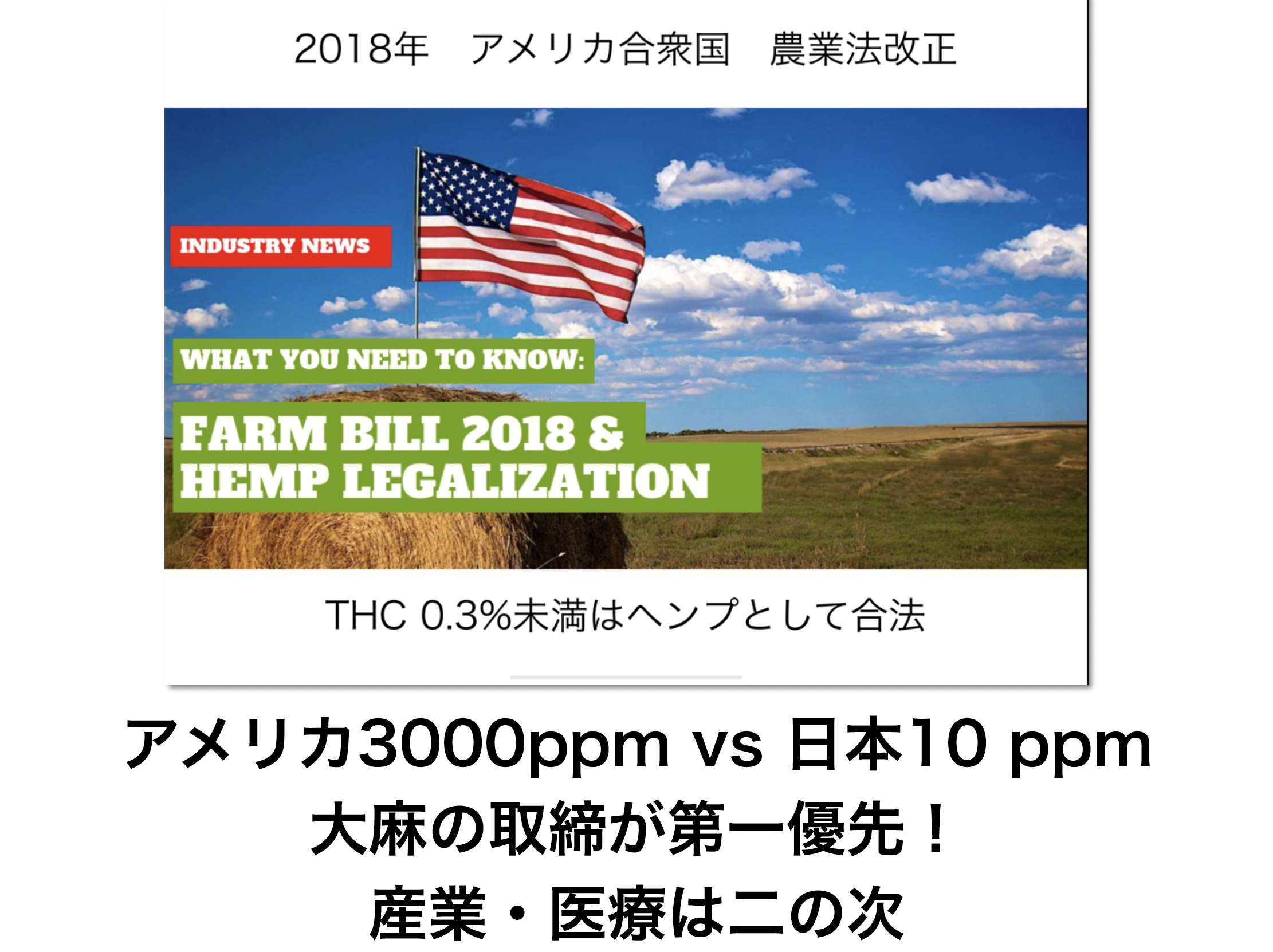

これがどれぐらい低い基準値なのか、他の国と比べるとわかりやすいのですが、アメリカの場合は大体3000ppmまでOKとなっています。(注:厳密にはアメリカ連邦法ではTHC濃度が0.3%未満の大麻品種から作られる全ての製品はヘンプ由来として自由化されており、最終製品に対する閾値は設定されていません。)一方の日本は10ppmです。300倍の差があります。こんな厳しい基準で規制しているところは世界で日本だけです。世界中の検査機関が「そんなの測ったことがないよ」と戸惑いました。

なぜこんな厳しい基準にしたのか。これは、厚生労働省が大麻の取り締まりを第一優先に考えたからと言って差し支えないと思います。

松本俊彦先生らが参加した大麻の取り扱いを議論する有識者会議の報告書では、“CBD製品の流通に関しては、大麻使用罪の運用に差し障りのないように行うこと”と書いてあります。CBD製品に微妙にTHCの成分が入っていると、尿検査で陽性になるんです。

仮に合法な製品を使用しているだけで違法な大麻の尿検査が陽性になったら取り締まりづらいわけですね。産業や医療は二の次とし、取り締まり優先でこのようなTHCの基準値が決まったと私は考えています。

厳しい基準値の弊害

厳格な基準の何が問題かというと、合法なCBDもCBGも植物由来なので、「合法な成分だけ作ってくださいよ」と植物にお願いするわけにいきません。植物の成長過程において、違法な成分を完全に0にすることは理論上不可能なのです。

ですから、製品にする時は、その他の成分を一生懸命取り除かなければいけません。しかし基準値が厳しすぎるが故に、今、治験が行われている抗てんかん薬のエピディオレックスという薬ですら(そこに含まれているTHCは極めて微量なのに)、麻薬に分類されてしまう事態に陥っています。

ですから、今後、このエピディオレックスが承認され、処方されるようになったとしても、麻薬として厳しく管理されるので、適用外処方やレセプト病名をつけて処方することはできなくなります(注:架空のレセプト病名をつけて薬剤を処方することは保険診療上の不適切行為ですが、実際の臨床現場ではしばしば行われているのも事実です)。

そして、厳密に「ドラベ症候群」や「レノックス・ガストー症候群」、「結節性硬化症」の三疾患に使用が限られてしまうだろうと懸念されています。

検査代が価格に跳ね返り、有用な微量成分が失われる問題も

サプリメントにも同じ基準が適用されますので、今サプリメントを売っている事業者は、まずその製品が基準値を満たしているか調べるための検査代がすごくかかります。1回検査するのに10万円ぐらいの検査費用が発生しているのではないでしょうか。かつ、それで引っかかってしまったら当該製品は出荷できませんので全部ロスになります。

そして、そのロスは最終的な製品の価格に転嫁されるので、結局皺寄せを受けるのはセルフケアに使っているユーザーたちです。

しかも、規制を厳しくしたことによって、THC以外の微量成分も全て排除されてしまう。でも本当は、そういったものが入っていて雑味があった方が、薬としては効果が高いと言われています。

別にこれはそういう宗教ではなく、科学的な報告を見ると、個々の微量成分に薬効があることが確認されていますし、相互作用でより効果が高まる「アントラージュ効果」が業界では言われています。

植物として使った方が効果は高い

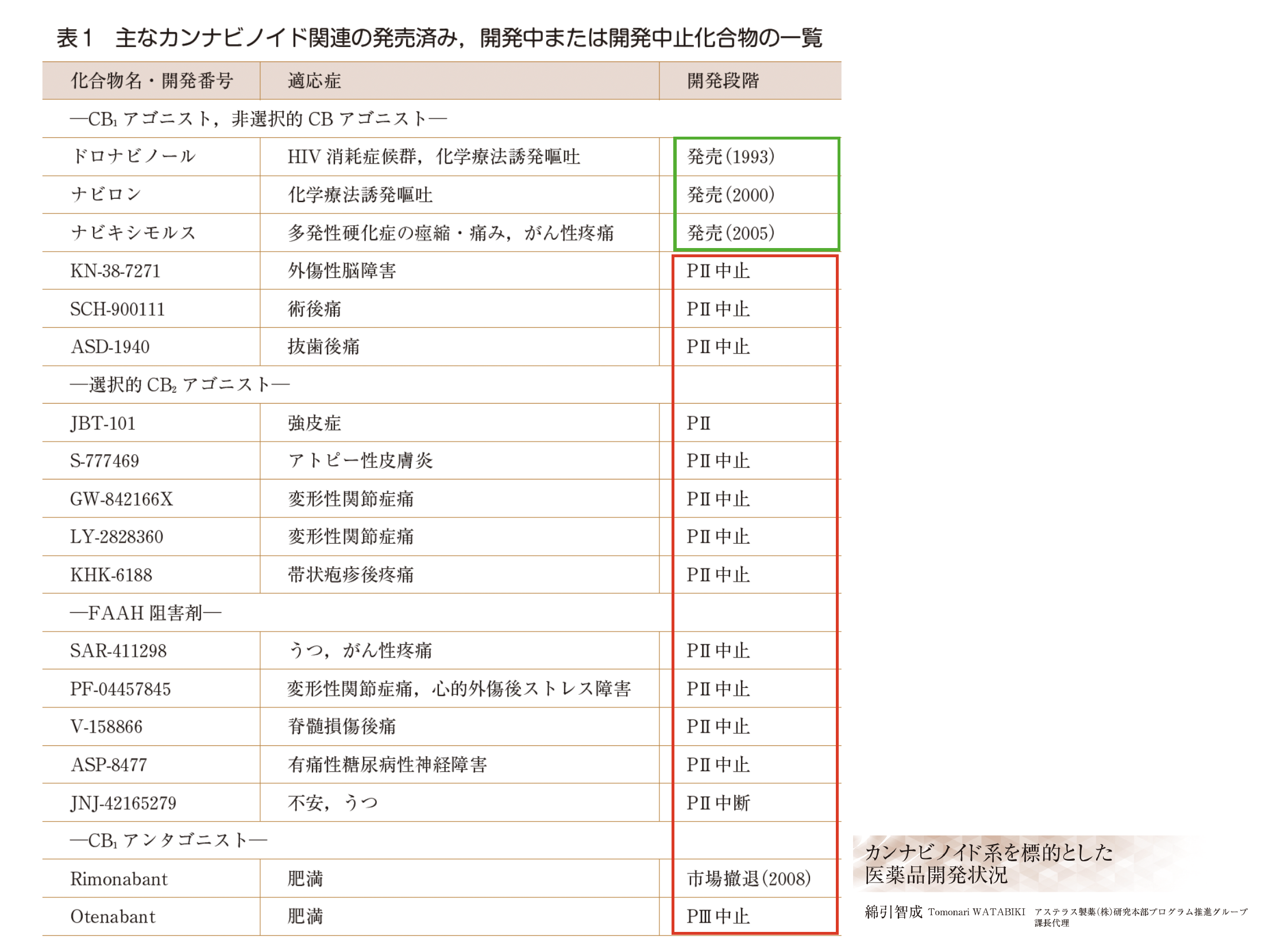

この相互作用の発見には、面白いことに医薬品の開発の歴史が関わっています。THCという成分が発見されて以降、こんなに可能性の高いものが医薬品として使えないわけがないということで、カンナビノイドの医薬品開発研究が行われていきました。

ただその過程で、合成して特許を取って作った単離カンナビノイドは、医薬品としての開発がほとんどうまくいかなかったのです。なかなか薬効が確認できない割に、副作用が強くて非常に使いづらい。結局たどり着いた答えは、単独で分離した合成カンナビノイドは、薬としてはイマイチだね、やはり生薬をそのまま加工して作った方がいいよねということでした。

そこで実際の植物を栽培して、その植物から抽出されて作られた薬が、今、日本で治験も行われているエピディオレックスという抗てんかん薬と、サティベックスという名前の薬です。サティベックスは、欧米30カ国ぐらいで多発性硬化症の治療薬として流通しています。この2種類の薬は、天然由来の大麻から作られているのです。

つまり、1個1個のカンナビノイドを抽出して使うよりも、植物全体として使った方がいいよね、という結論にたどり着いたということです。

これは、玄米と白米みたいなものだと思っていただいたらいいと思います。玄米は好き嫌いはあると思いますが、色々な成分が含まれていた方が栄養価が高くて体にいいよねっていう漠然とした合意が社会にある。逆にいうと精米することによって、失われる栄養素があります。

カンナビノイドも植物であり、生薬の一種なので、成分を単独で抽出すると(白米にだって栄養素があるのと一緒で効かないわけではないのですが)、重要なエッセンスが抜け落ちてしまう。

雑味がある方が効果は高いと研究や実臨床でも確認

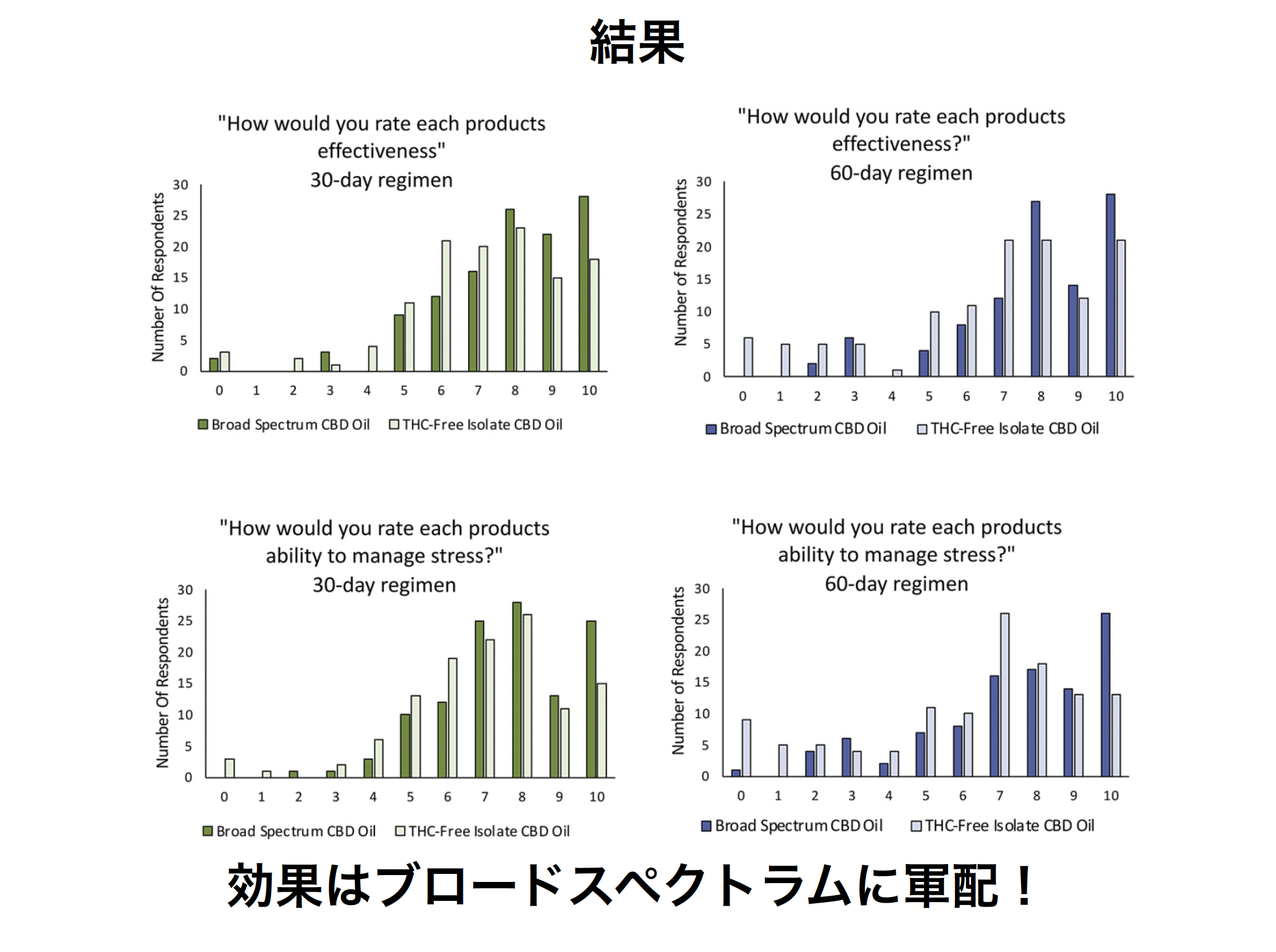

これ関しては臨床研究も行われています。2023年、ウェイン州立大学の研究チームが2種類のCBD製品を、ストレスの解消効果に関して評価しました。

1種類は、CBDを精製したアイソレートと言われるピュアなもの、もう1つが、様々な雑味を含む、業界ではブロードスペクトラムと呼ばれている製品です。これらを交互に飲ませて、どちらが良かったか聞いてみた試験です。

その結果、いろんな雑味が入っているブロードスペクトラムの製品の方がストレスの解消効果が高かったと報告されています。これは、我々も同じようなことをてんかんの患者さんで経験しています。

こちらの写真のお子さんは双子です。なんと2人とも大田原症候群という難治性のてんかんがあるのです。

1人に関しては、CBDを精製したアイソレートで発作が抑えられたのですが、もう1人の子は一卵性で同じ遺伝子を持つにもかかわらず、発作の抑制が得られませんでした。

そこで、知恵を絞って、いろんな雑味のあるブロードスペクトラムのCBDに切り替えたところ、この子も完全に発作が抑えられて、今は元気に暮らしています。この症例報告は、学術論文として査読を通って掲載されています。

規制成分が入っているCBDも使えるように国に陳情

この子たちのことがあったので、THCVという成分が危険ドラッグ規制の巻き添えを食らって指定薬物になった際に、私と太組一朗先生は、この患者さんを連れ、厚生労働副大臣のところに陳情にいきました。

「てんかんの子供たちが飲んでいるものが、この指定薬物制度のせいで使えなくなって、この子がまたけいれんしています。なんとかしてください」と訴えたら、副大臣は、「そういうことがあってはいけませんよね」と言ってくれました。

その結果、このTHCVという指定薬物成分に関しては、てんかんの患者さんには使ってもいいと「正規の用途」というのが追加で認められました。その経緯の延長線上で、CBD製品が必要なてんかん患者さんを判定して、規制成分を含むCBDを投与する特定臨床研究が厚労省の予算で始まり、患者さんには麻薬に該当するようなTHCを含むものが今公費で配られ始めています。

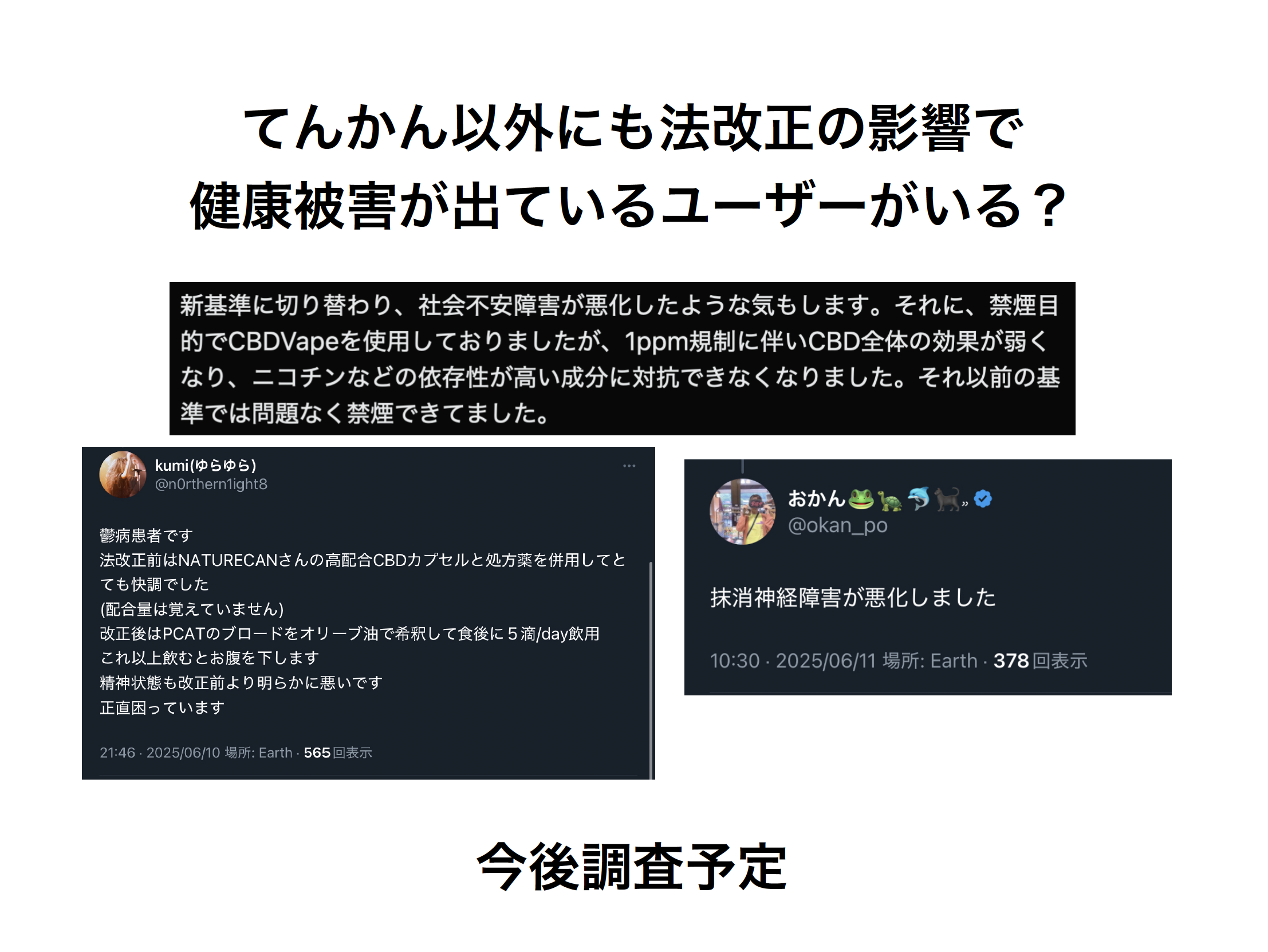

てんかん以外の患者も法改正の影響で健康被害?

私が懸念しているのは、法改正によってCBDのサプリメントの成分構成が変更を余儀なくされた影響はてんかんの患者さんだけに留まっているのかということです。

実際にSNS上では社会不安障害や鬱、抗がん剤治療後の末梢神経のしびれのような症状に対してCBDを使っていて、製品の中身が変わってから調子が良くないと言っている人がちらほら見られます。

これが薬効の問題なのか、マイナスのプラセボ効果が働いているのか、まだ現時点ではわかりませんが、これについてもちゃんと調査や評価を行って、何らかの形で定量化していくことが今後の課題だと思っています。

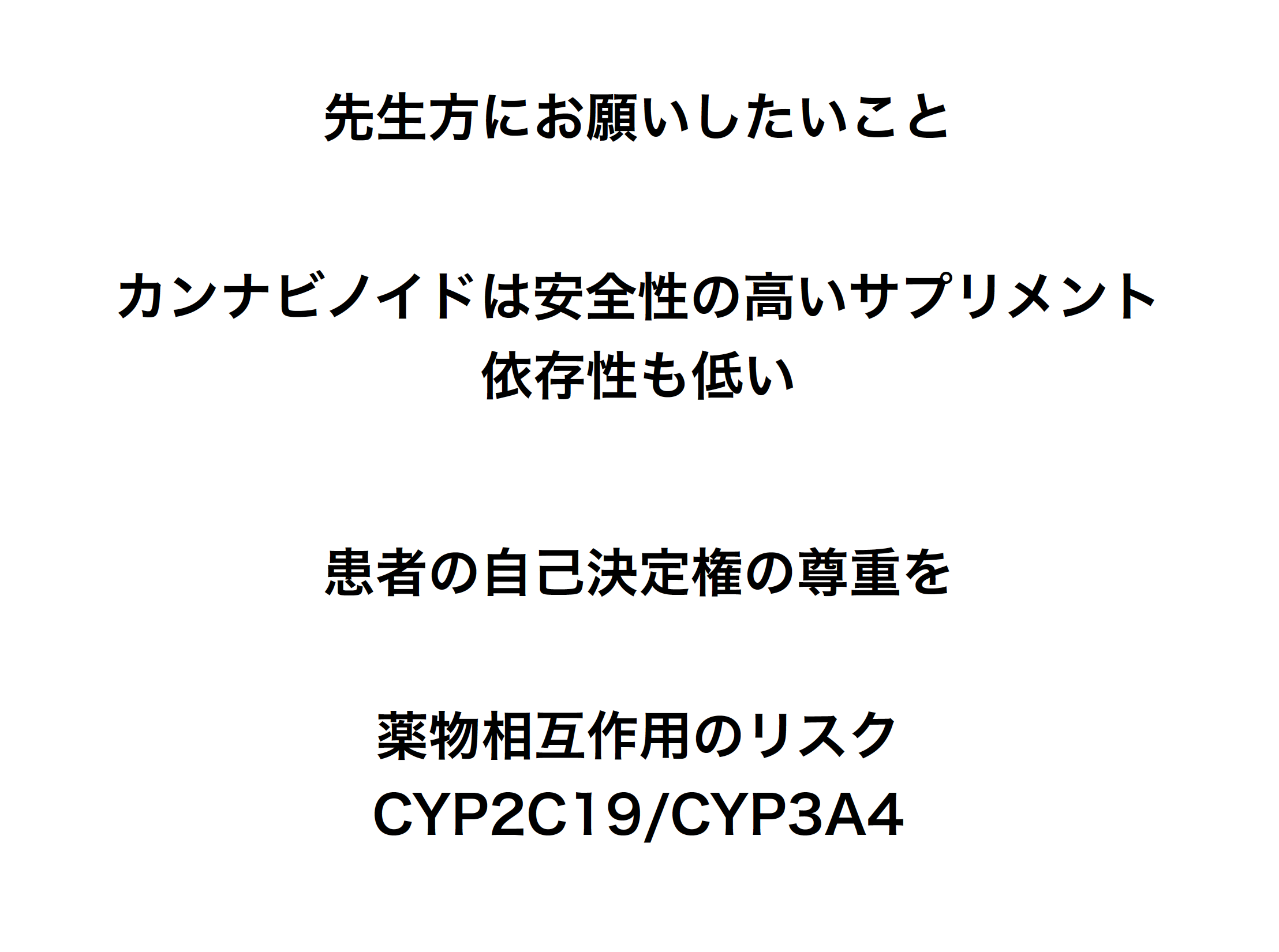

主治医は患者の自己決定を尊重し、リスク管理に協力を

最後に、精神科医療に従事する方々にお願いしたいことがあります。患者会でもSNSを見ていても、このカンナビノイドの製品をセルフケアに使っている人たちの多くが、並行して精神科に通っています。

私は、精神科の主治医の先生にちゃんと自分のサプリメントの使用について伝えてほしいと言っているのですが、患者さんはなかなか言い出せません。勇気を持って言っても、「え?そんなもんやめときなよ。依存になるよ。危ないよ」と言われてしまうことが多々あるようです。すると主治医に対する強烈な不信感と断絶が生まれます。実際にCBDに関しては患者さんの方がよく勉強していますからね。

私がお伝えしたいのは、カンナビノイドは、非常に安全性の高いサプリメントであり、依存性もCBDに関してはないですし、CBNでも許容範囲だということです。患者さんの自己決定権や自己治療の権利を、ぜひ診療現場の先生方には尊重していただきたいと思っています。

ただ、野放しにしていいものでもないと思っていまして、薬物の相互作用のリスクも考えなければいけません。カンナビノイドは、「CYP2C19」や「CYP3A4」の酵素と代謝を競合しますので、併用すると一部の抗うつ薬などの血中濃度が上がることがあり得ます。

ですので、そのあたりのリスク管理を病院として協力していただいて、ぜひ患者さんといい関係を築いていただきたい。自分のやっていることや信じているものを主治医と共有できる関係性が維持されていくことが、標準医療とサプリメントの喧嘩しない併存の仕方として重要になるのではないかと考えています。

【正高佑志(まさたか・ゆうじ)】一般社団法人GREEN ZONE JAPAN代表理事、日本臨床カンナビノイド学会副理事長、聖マリアンナ医科大学脳神経外科教室研究生

1985年京都府生まれ。熊本大学医学部医学科卒。日本てんかん学会評議員。令和6年度厚生労働特別研究班(カンナビノイド医薬品とカンナビノイド製品の薬事監視)分担研究者。難治てんかん患者へのCBDの有効性に関する追跡調査と学術報告を行い、大麻取締法改正への道筋をつけることに貢献した。