家族の視点から「病」を振り返り、初めて知ったこと。精神科病棟の入院体験を描き伝えたい思い(後編)

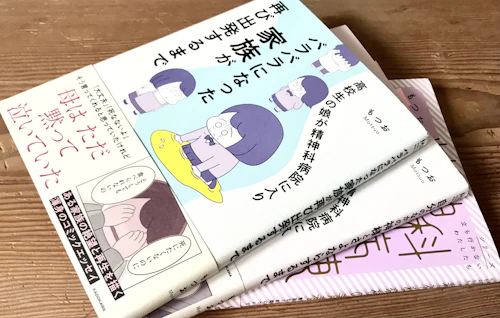

当事者の立場から、強迫性障害、摂食障害の体験を描いたもつおさん。続編『高校生の娘が精神科病院に入りバラバラになった家族が再び出発するまで』では、「病を患う人の家族」という異なる視点から、当時、自分に起きた出来事を改めて捉え直していった。インタビュー後編。

公開日:2025/08/17 02:00

当事者の立場から、強迫性障害、摂食障害を発症した体験を描いたコミックエッセイでデビューしたもつおさん。

※インタビュー前編はこちら

その続編となる『高校生の娘が精神科病院に入りバラバラになった家族が再び出発するまで』では、「病を患う人の家族」という異なる視点から、当時、自分に起きた出来事を改めて捉え直していく。

その後、自分と家族にとって大きな転機となった精神科病棟で過ごした日々を「青春」として描いたセミノンフィクションも生み出していく漫画家のもつおさんのインタビュー後編。

(ライター・青山ゆみこ)

●病気は当事者だけのものではない

『神様とさよならするまで』で、自分の病気について十分描き切ったと感じていたもつおさんが、続編となる「当時の家族の体験記」を描くことに決めたのは、前作と同様に読者からの感想がきっかけだった。

「なかには『巻き込まれた家族が可哀想』という意見がありました。摂食障害に限らないと思うのですが、私は10代の、まだ子どもの頃に発症したこともあって、一緒に暮らしている家族も振り回してしまった。病気は当事者だけのものではないんですよね」

病気と闘っている当事者の家族もまた苦しんでいる。そんな家族のためにできることがあったら、病気の理解を深めるお手伝いができるなら。そんな思いから『バラバラになった家族』を描くことに決めた。

だが、『神様とさよならするまで』には、「作者が可哀想」といったもつおさんの家族に批判的な指摘もあったそうだ。

「本当に家族のことを描いて大丈夫なんだろうかと何度も不安になったのですが、その度に、『私は自分のことを可哀想だと思っていない』という母の言葉に助けられて描き切ることができたんです」

●病気の自分を支えてくれた母の過去

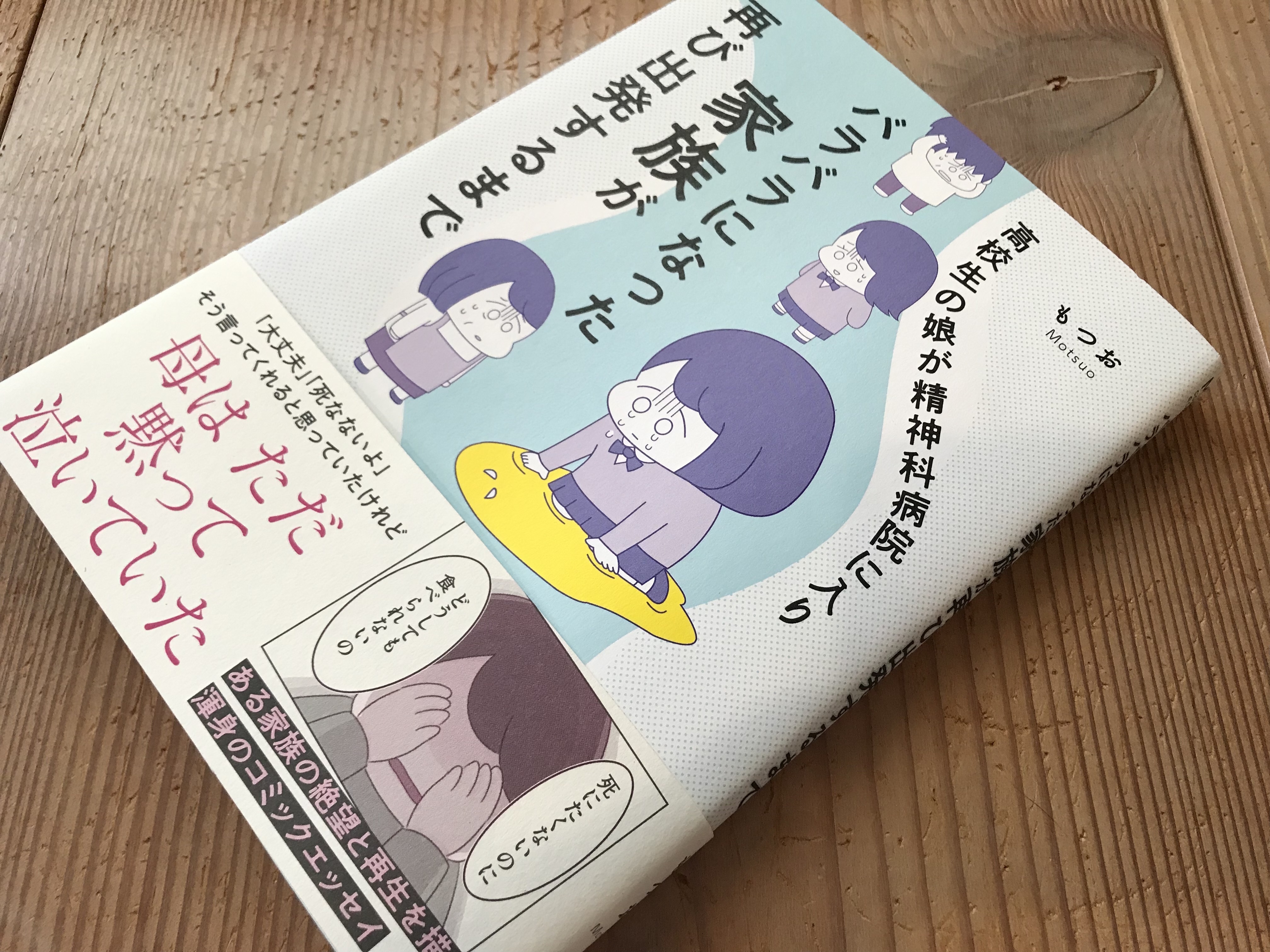

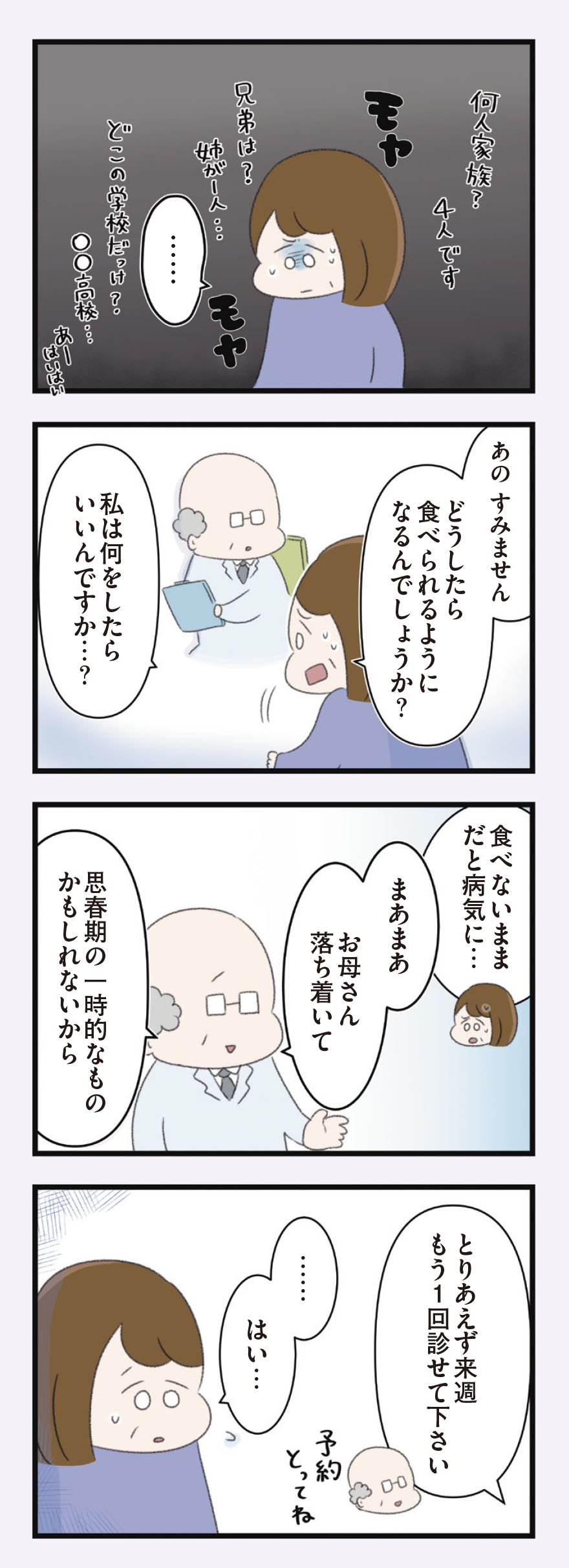

『バラバラになった家族』では、最初に強迫性障害を発症しモノをぺたぺた触るようになり、次第に食事も取らなくなる娘の異変にいち早く気づき、「摂食障害ではないか?」と心配する母親の様子が細かく描かれている。

実はもつおさんの母親は、高校生の頃にこの病気を初めて知った。ダイエットをきっかけに様子が変わり学校に来なくなった親友や、食事をするのを見たことがなく、やはり学校にこなくなった同級生がいたからだ。「摂食障害」について本で読み、若い頃から心の病気に関心をもっていた。

自分の娘に病的な兆候が現れると、すぐに心療内科に連れて行ったもつおさんの母親の背景が、『バラバラになった家族』でそんなふうに紐解かれていく。

●姉や父も大変な思いをしていた

もつおさんは姉が受験に失敗したことは覚えていたが、自分が影響しているとは考えていなかったそうだ。ストレスからホルモンバランスを崩し生理が止まった時期もあったことも知らなかった。

「姉は気が強い人なので、悩むことなんてないんだろうと勝手に思っていました。後になってから『お姉ちゃんもいろいろ大変だったんだよね。ごめんね』と言っても、『べつに、私は強いもん』って。でもやっぱり姉だってたくさん悩んでいたことを知り、この本を描きながら反省しました」

父親は、もつおさんが病気だとなかなか認められなかった。母親に勧められて心療内科やカウンセリングに足を運び「娘の病気の治し方」を聞くが、摂食障害には決まった治療法があるわけではないので、誰も答えを教えてくれない。どうしたらいいんだと、怒りや不安を強めてしまう。

ある時、親しい仲間に相談したところ、病気から家族を失ったという人の話を聞く。自分の娘も死ぬかもしれない。摂食障害が深刻な病であることを初めて理解する。

頭でわかっても、「食べてほしい」と土下座までしたり、怒ったりうろたえたり混乱し、不安になってしまう。家族も病を受け入れることは難しい。

「わたしは、病気で『自分だけがしんどい』としか考えられていませんでした。姉のことも、父のことも、母から聞いて初めて知ることばかりで、罪悪感に苦しんだり、当時を思い出して、何度も泣いてしまいました。周りが見えないのも、病気の症状だと今はわかるんですけれど」

悩みながらも描き続けたのは、当事者がそんな多面的な視点から摂食障害について描いた漫画を読んだことがなかったからだ。自分が描いた作品が、たった今巻き込まれて苦しんでいる家族に、なにか希望とかヒントになるのではないか。なってほしい、と。

「どちらの作品も、私自身や家族のエピソードを演出したり、過剰に言葉を作りこんだりもしていません。体験したそのまんま、家族から聞いた言葉をそのままです。

当事者としての私は、親の言葉に傷ついて、自分ばかりしんどいふうに表現されています。母や父の側から見ると、私の行動は意味不明で、ものすごく困って混乱して、悩んでいる。

当事者の私のしんどさと、家族のしんどさは違う。どうにかしたいという気持ちは同じなんだけど、それぞれ言えること、言えないこともあって、すれ違ってしまう。でも傷つけたいわけじゃないんですよね」

●本の出版を喜んでくれた家族

「病気で苦しむ本人も、家族も、どうすることもできない苦しさで、とことん落ちて絶望的な気持ちになります。でも、絶対に良くなる道があると言い続けたい。

家族も、本人も、それぞれが自分を、お互いを責めたくなるけど、誰も責めなくてもいい。とてもむずかしいことだけど」

家族に改めて話を聞くなかで、父親が実はもつおさんのデビュー作を買って読んでいたことを知る。教師になった姉は、自分の受け持つクラスの生徒にもつおさんの話をしていたそうだ。

「二人とも、私に気を使って内緒にしていてくれたそうです。家族が本の出版を自分のことのように喜んでくれて、本当に幸せだと思っています」

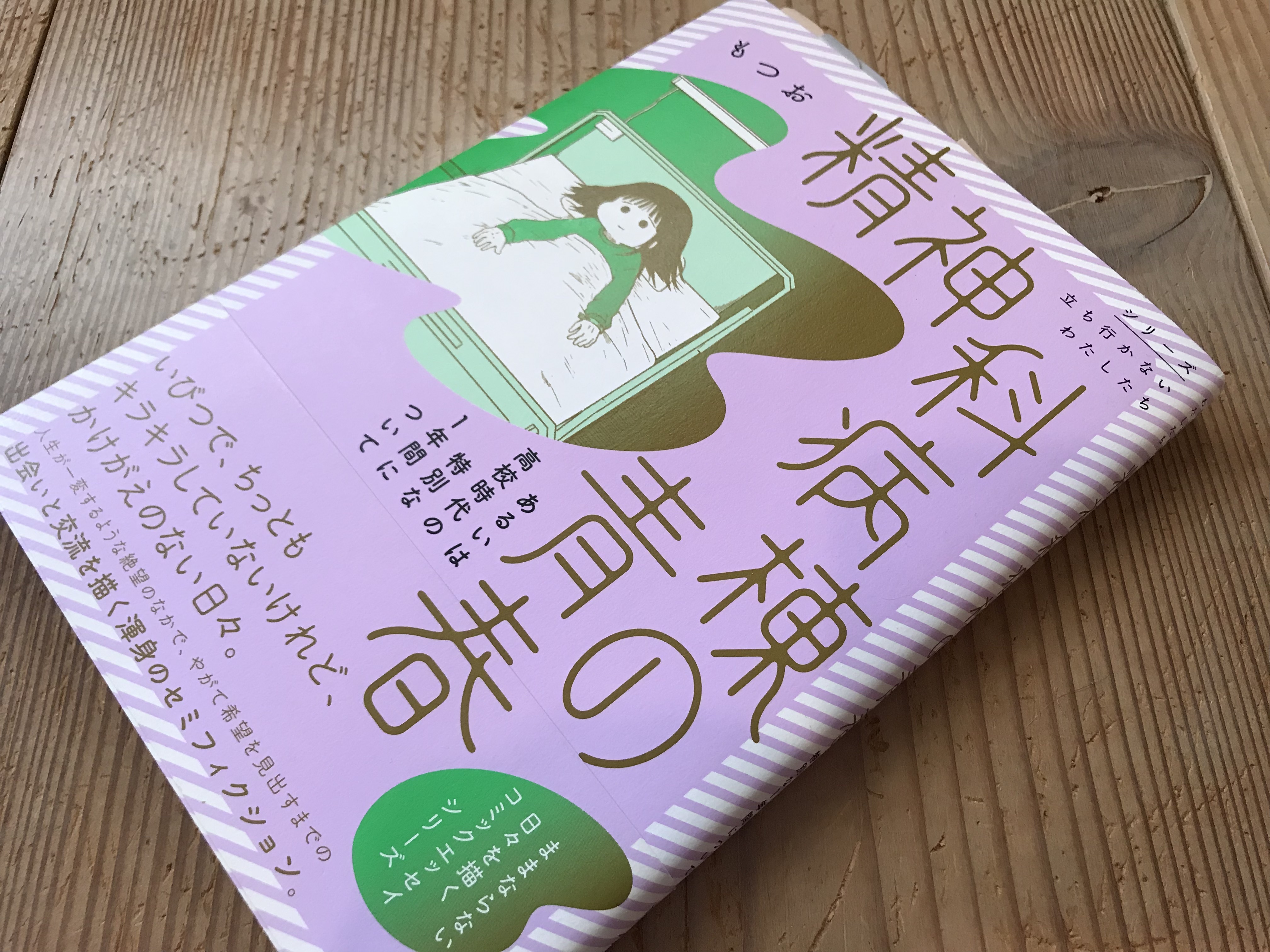

●入院体験を丁寧に描いたセミノンフィクション

『神様とさよならするまで』『バラバラになった家族』のどちらでも、もつおさんの大きな転機として描かれるエピソードが精神科病院への入院体験だ。

とても繊細な要素が多いご自身の経験を、小さな小石を積み上げるようにしてセミノンフィクションとして描いたのが2023年に出版された『精神科病棟の青春』だ。

「主人公のミモリはフィクションの人物ですが、入院生活はわたしの実体験なんです。実はわたしも精神科病棟に怖いイメージしかなかったんです。入院するのも本当に嫌で拒否したかったけど、命の危険があったので避けられなくて。

スマホも取り上げられて、家族とも離れて、よくわからない環境に身を置くことになり、自分はまた学校に通えるのだろうか、以前の生活に戻れるんだろうか。そんな不安となんだか怖いという気持ちが強かったです」

もつおさんの場合は「行動療法」という、体重の増加に合わせてできることを少しずつ増やしていく方法がとられていたそうだ。

一定の体重に達するまではベッドから降りることも禁止で、落ちたものを拾うのに動いても怒られる。お風呂も制限が解除されるまでは行くことができなかった。規則が多いから、しんどい面もあったともつおさんは当時を振り返る。

●しんどいけれど、嬉しいことも多かった

前編で書いたように、入院を機に神様との関係が変わったことで、食べられなかった食事も少しずつ口にできるようになった。少し体重が増える度に、テレビを見られる時間ができて、本を読めるようになって……そんなふうに制限がちょっとずつ解除されていく。

病棟での生活に慣れてくると、良かったと感じることも増えてきた。

「家では家族とぶつかってばかりだったけど、そうしたしんどさがなくなったし、どこか負担に感じていた学校の人間関係からも距離が置けた。苦しい面もあるけれど、入院してみると、病棟が自分にとって安心できる静かな場所に思えてくるようになったんですよ。

面会で母に会えるのは嬉しいけど、頑張ってねと励まされると、これ以上どう頑張ればいいんだ、やっぱり自分はダメなんだと責められた気持ちになって、かえって落ち込んでしまうことも多かった。家族とは離れる方がいい時期もあるのかなと、後になって思いました」

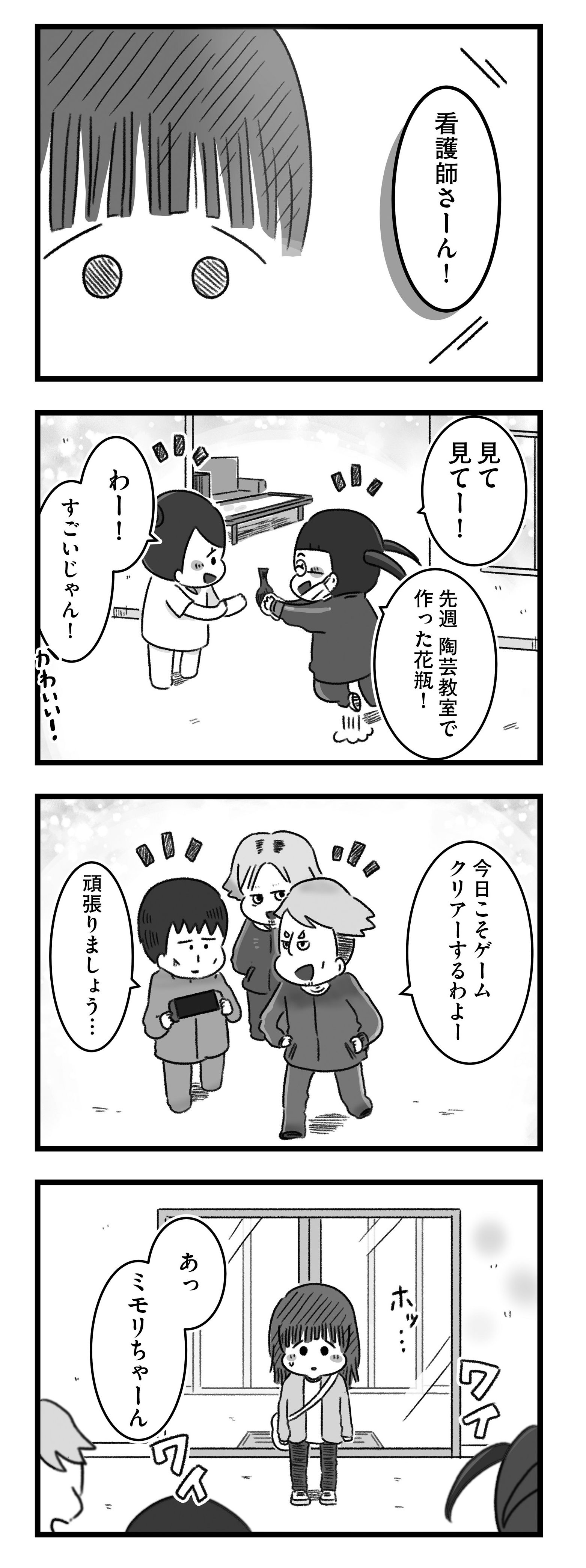

主人公のミモリさんが泣いていると、同い年の娘がいるという同室の方が、声をかけてくれるエピソードがある。『精神科病棟の青春』では医療的な治療とは別で、他の患者さんとの交流が丁寧に描かれている。

「同じ精神科病棟にいる人は、なんの病気か、どういう事情があるのかわからないけれど、『なにかしんどいことがあるのだろう』と立ち入りすぎずに、共感しあえるところがあるような気がします。

生活を共にするなかで、自分も人のことを自然と見ているし、誰かも自分を見てくれているんだなと嬉しさを感じる瞬間もありました。

食べられる量も増えて、体重がある程度戻ってきたら、限られた時間だけど病棟から学校に通う許可が出たんです。そうしたら『制服を着ているのを見て元気をもらった』と声をかけられたことがあって。

つらいこともあったけど、嬉しいことも多かったんですよね。そのことを伝えたくて、他の患者さんとの小さな出来事もできるだけ描きました。私自身、ほんのちょっとしたことが、喜びとか希望みたいなものになったので」

●退院への不安、気持ちの揺れ

病棟から学校にも通える日数が増えて、一時外泊の許可が出て自宅で家族と過ごす機会も多くなる。次第に元の生活に戻り始めた頃、気持ちが追いつかなくなる人が多いそうだ。もつおさんもそうだった。

「学校に行くと、自分が入院して学校に行けなかった時期も、みんなは楽しく充実した日々を過ごしていたんだな。わたしは置いていかれている。そんな複雑な気持ちになったんです。

病棟の外では、入院生活についてあまりよくないもののように言われて、早く普通の生活に戻りなさい、という反応にも傷ついたりしました。

自分には安心できるいい場所でもあるのに、否定された気がして。病棟にいる間は安定していた気持ちがまた不安定になって、特に退院後は、もう何度も戻りたいと思って泣いていました」

入院中は病気で、退院は回復の証。そんなふうに単純に区切れないのかもしれない。

●タイトルの「青春」という言葉に込められた思い

『精神科病棟の青春』を読んだ人のなかに、同じような入院体験をした読者がいて、「自分もあの時間は青春だったと納得できた」「共感してすごく泣けた」という声が多かったそうだ。

「辛いことも嬉しいことも全部が大切な思い出で、きらきらもしていないし、いびつだけど、自分にとっては本当に青春だったなと今も感じています。

ただ、この本で伝えたかったのは、精神科病棟ってこんなにいいところだよ、明るい場所だよということではないんです。

わたしの体験をそのまま描いていますが、それぞれが入院した場所について感じることは違うと思います。もしかすると、よくある悪いイメージのような病棟だってあるかもしれません。それを否定したいわけでもありません」

依存症専門の精神科医である松本俊彦先生も「主人公のミモリさんがラッキーだった」と解説に書かれている。

(引用はじめ)

担当医が1回1時間もの面接を週4回実施したり、慎重に家族との面会や外出・外泊、慣らし登校を進めたりして、地域生活へのソフトランディングを目指し、丁寧かつきめ細やかな治療を提供しています。こんな病院、いまどきはなかなかありません。

何よりすばらしいのは、ミモリさんを囲む患者仲間がみな心優しいことです。誰もマウントをとってきませんし、ポジションをめぐる醜い椅子取りゲームもありません。おかげで、病棟は安心して弱さをさらけ出せる場所となっています。(引用おわり)

「私自身は、その病院に実際に入院して良かったと思えた。それは事実です。たった一つのケースかもしれないけれど、今、先の見えない不安しかない人に、もし安心できる、希望のような材料になったらいいな。そういう気持ちです」

●「自分を責めないでくれたらいいな」「大丈夫だよ」

もつおさんが現在描かれている『執着じゃない好きなだけだよ』は、ごく平凡な女性が愛の形を歪ませていくフィクションの物語だ。「彼氏(元彼)がなにをしているか知りたい」「自分がどう思われているか知りたい」とSNSを監視するように見てしまう。読んでいる自分にも似たような感覚がある気がして、リアルで、だから怖い。

誰かのことを「すべて知りたい」という気持ちには、「自分が孤立する」ことへの不安やさみしさが含まれていて、それはもつおさんのどの作品にも共通する要素に思える。人の関わりには楽しさと同時に難しさもあって、それが心の病みたいなものに関係するのだろうか。

「そうかもしれませんね。発症した10代の頃、わたしが視野がすごく狭かったんです。『もっと周りを見なさい』といろんな人から言われたけれど、家と学校だけの狭い世界で、『自分はどう見られているのだろう』『自分は変じゃないかな』『みんなに嫌われていないかな』と自分のことばかり見てしまう。

大人になってから、あの頃はまだ子どもだったのでしょうがないなと思えるようになったんです。そう思えたことが、『自分の視野が広くなった』『変わった』という実感につながりました。

若い頃はどうしても視野が狭くなっちゃうかもしれないけど、そのことで自分を責めないでくれたらいいなと思っています。いろんな苦しいことがあるかもしれないけれど、必ず道もあるよ。変われるはずだよ。大丈夫だよ。

そのことを伝えるために、これからも描いていこうと思います」

(おわり)

コメント

青山ゆみこさんのXからこの記事を知りました。精神保健分野で仕事をしていることもあり、とても興味深く読みました。コミックもぜひ読んでみたいと思います。ありがとうございました。