「父は戦争と一緒に帰ってきた」アディクションの世代間連鎖を 「被害体験」から紐解く

2025年8月、日本は終戦から80年を迎えた。当時を知る証言者は減り続けている一方、復員兵の子ども・孫世代による新たな“証言”の輪が広がりはじめている。世代間で繰り返されるアディクションの問題を、“戦争被害“から捉え直す試みだ。

公開日:2025/10/21 09:00

2025年8月24日、東京・代々木でPTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会による「第4回 PTSDの日本兵の家族の思いと願い 東京証言集会」が開催された。

同会は、太平洋戦争に徴兵された兵士の家族らが中心となり、戦争のトラウマ(PTSD)がいかに家庭に影を落とし、暴力や依存の連鎖を生んだのか、全容を明らかにする活動を行っている。

終戦から80年を迎えた今、家族たちは断絶した父親、そして自身の物語を口にしはじめた。

(文:遠山怜)

世代間で連鎖するアディクションを家族史から読み解く

「依存」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのがアルコールや薬物への依存症だろう。近年、臨床の現場では、こうした病理としての依存症にとどまらず、「制御不能な怒り」や「共依存」「支配によるコントロール」といった関連する行動や関係性も、「アディクション」として捉える見方が広がっている。

なかでも、注目されているのが被害体験ーー戦争トラウマの観点からアディクションを見つめ直す試みだ。

アディクション臨床の第一人者である信田さよ子さん(原宿カウンセリングセンター代表)は、1970年代にアルコール依存症の治療に携わった際、徴兵経験のある男性たちの語りにしばしば出会った。「軍隊の上官から飲酒を強要された記憶ばかり思い出す」「戦地で恐怖を紛らわすために飲むことを覚えた」と、感情を麻痺させるために酔っていた人は少なくなかったという。

しかし当時、依存と被害体験の関連に注目する専門家はほとんどいなかった。アルコール依存や家庭内暴力の問題は「男の甲斐性」「一家の恥」として片付けられ、家族の中で苦しみが再生産されてきた。もちろん、生育環境の影響は人によって異なり、親と同じ問題を再現するとは限らない。だが、対人関係の困難や心身の不調といった形で、家族の歴史が現在に影響を及ぼすことは少なくない。

いま、信田さんをはじめとする臨床家たちは、アディクションを中心に引き起こされる問題を、「家族の物語」として捉え直そうとしている。親世代が抱えた戦争トラウマが、どのように次世代の依存や人間関係に影響を及ぼしたのか——。臨床の現場では、その家族力学をひとつずつ解きほぐす試みが進んでいる。

支配と服従の果てに

.png)

PTSDの日本兵家族会のメンバー・荒井俊子さんも父親を戦争トラウマから理解したひとり。荒井さんは長年、暴力的な父親との関係に苦しんできたが、父の行動をアディクションとして捉えることで、理解の糸口を掴んだという。

荒井さん:「父は一切、戦争のことを話しませんでした。でも父の足跡を調べていくうちに、生前は語られなかった全貌が少しずつ見えてきました。きょう、父がどんな人間だったのか私なりに結論を出したいと思います。そしてもし間に合うなら、私と同じように復員兵を家族に持つ人たちに、今こそあの時代を辿ってほしいと思います」

俊子さんは終戦の翌々年、中国・ハルビンから復員した父と母の間に次女として生まれた。周囲からは「明るく朗らかで、ひまわりのような子」と評判だったという。だが、ひとたび家に戻るとその様子はがらりと変わった。

荒井さん:「家の外では元気でも、下校途中にはすっかり影をひそめていました。今日は父の機嫌がいい日でありますように、とびくびくしていたんです。父を一言で表すなら軍隊の上官そのもの。ちょっとしたきっかけでスイッチが入り、私たちの首根っこをつかんでは、真っ暗な田んぼや物置に放り出して虐待しました。自分のイライラや不甲斐なさを、妻や子どもに当たり散らすことで解消していたんです。きっと徴兵先で身につけた習慣を、そのまま家に持ち帰ったのでしょうね」

父親は、戦場で身につけたであろう生存戦略を、平穏な家庭の中でも再演していた。戦後の日本社会では、家父長的な価値観がなお根強く残り、父親による暴力も「昭和の頑固親父」「不器用な愛情表現」として片づけられ、誰も介入しようとはしなかった。

父は黙り、娘は沈黙を破る

姉妹は暴力的な父親から逃れるため、早くに結婚して家を出た。俊子さんも実家から遠い土地へ嫁いだ。

再び連絡を取るきっかけとなったのは、職場にかかってきた母からの一本の電話だった。父親が夜中に寝床で出刃包丁を振り回して暴れているという。

荒井さん:「夜な夜な父は『殺される』『俺は死ぬ』と叫び、母に刀を向けると言うんです。夫に口答えひとつしたことのない母は『やめて』と言えず、私に助けを求めてきました。私は意を決して父に電話をかけ、精神科の受診を勧めました」

娘からの提案に父親は「親を精神科に行けとは何事か」と激怒した。しかし俊子さんはそれにはひるまず、なおも語り続けた。

荒井さん:「『ねえ、お父さん。私たちにも言えないような苦しいこと、いっぱいあるんじゃない?』と聞いたら、父が急に黙って泣き出したんです。人を罵倒してはばからなかったあの父が、嗚咽混じりに『そうや、わしも苦しいわ』なんて言うんです。私は反射的に『じゃあ、どうして今まで言ってくれなかったの?』と言い返しました。父はうるさい、黙れと一蹴しようとしたけど、そこだけは頑として譲りませんでした。『お父さんが黙れと言っても、私は黙らんよ。あんたの娘だから』――父に反論したのは、それが最初で最後でした」

その後、父親は地元の精神科病棟に入院し、薬を服用すると別人のように穏やかになった。

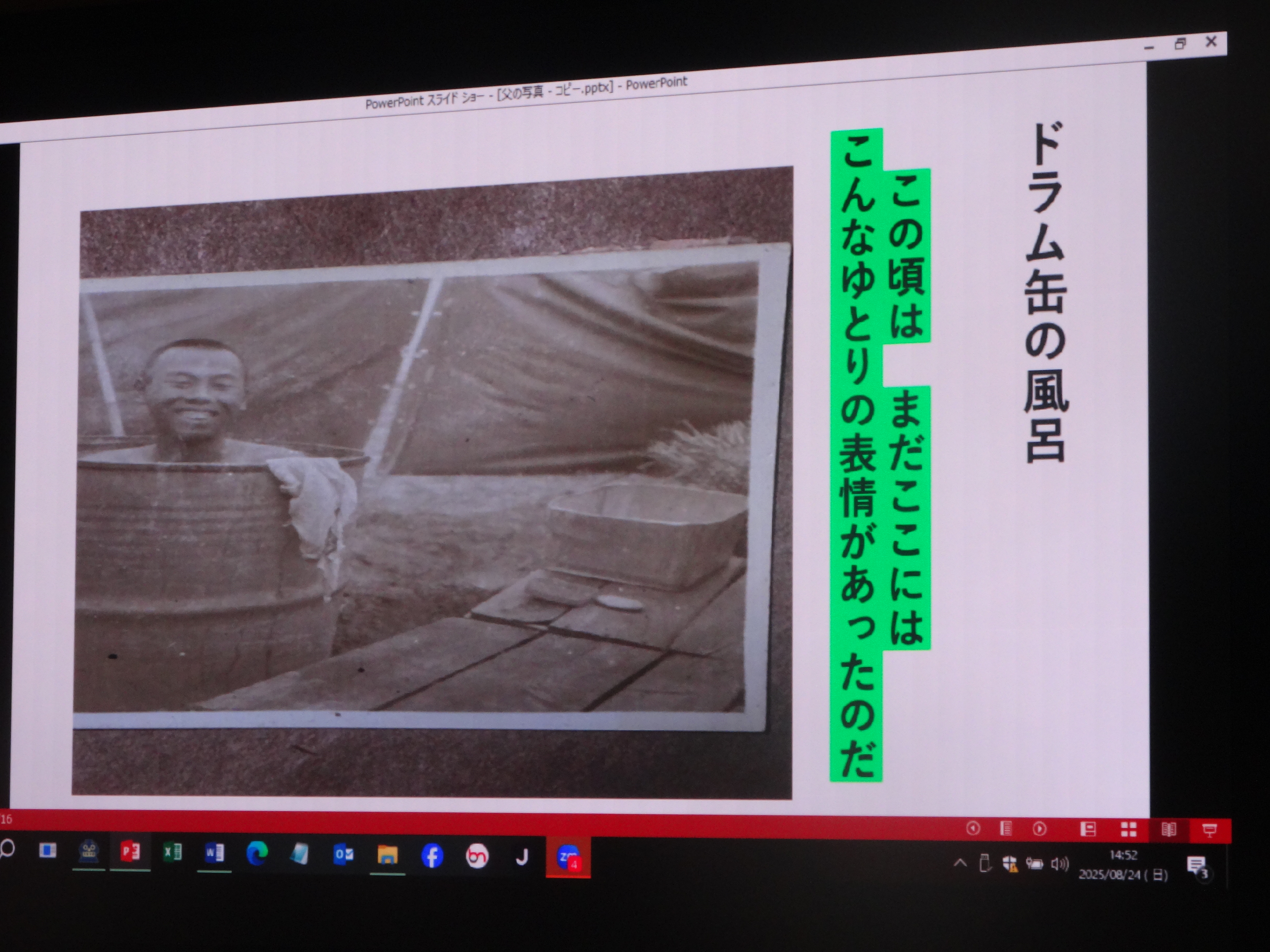

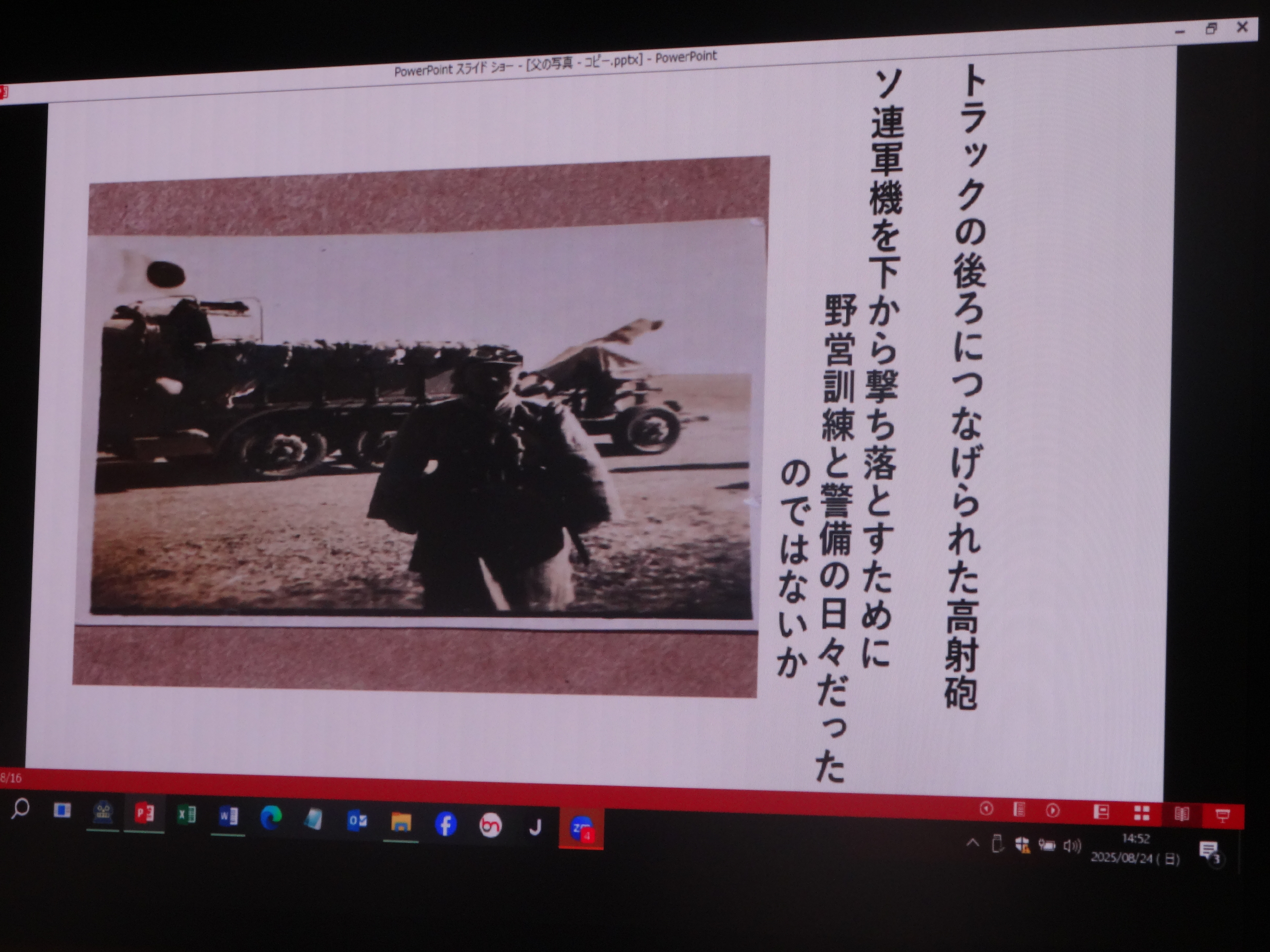

数年して父親が病院で亡くなった後、俊子さんが旧陸軍の軍歴証明を取り寄せると、そこには知らない父親の姿があった。笑顔の写真や、繊細で見事なデッサン画。俊子さんが知る、いつも渋面で粗暴な父親とは似ても似つかなかった。

(脚注)軍歴証明:旧日本陸海軍に所属していた兵士の入隊から除隊までの履歴を証明する公的な証明書。旧陸軍は本人の本籍地のある都道府県、旧海軍は厚生労働省にそれぞれ申請し、証明書を取り寄せることができる。

荒井さん:「今となっては父がどんなトラウマを抱え、暴力に頼らざるを得なくなったのか、知る術はありません。でも、徴兵される前はあんな人間ではなかったことは確かです。元の父を返してほしい。戦後80年、世間では『戦争の記憶はもう薄れた』なんて言われますが、そうじゃありません。私たち女性は、戦争被害を抱えたままの男たちとずっと暮らしてきたんですから」

強いられた共依存

内山敬子さんも、父親からの暴力に今なお苦しめられ、恐怖のあまり当時の記憶が断片的だと語る。

内山さん:「父は朝昼晩を問わず、突然怒り出して家族に暴力を振るいました。何度、夜中に親戚や友人の家に避難したことか。真冬の極寒に隙間風が吹く納屋で身を潜め、ねずみや虫が体を這い回る中で夜を明かしました。朝になると、父は自分のしたことを一切覚えていないんです。そんな姿を見た母は『戦争のせいかなあ』とつぶやき、いつしか父を『嘘つきジジイ』と呼ぶようになりました」

家族は被害を受けても、社会からは一家の大黒柱として“父に従う”ことを求められ、結果として共依存関係を強いられた。離婚という選択肢が浮上するまで、時には十数年の年月がかかった。

内山さん一家も、何年も耐え忍んだ末に離婚した。関係を絶ってから、人づてに父に幻覚や妄想があると知った。それを聞いても家族の誰も父親の元には寄りつこうとはしなかったという。

内山さん:「父は普段はとても普通で、優しい人でした。私が欲しがっていた雑誌を買い忘れて『しまった!』と平謝りするような、チャーミングな人でした。でも、いつまた豹変するかわからない。父が亡くなったと聞いたときも、私は嬉しくて仕方なかったんです」

「父は何も知らずに死んでいったと思います。もし治療を受けていたら、夫婦は違った形でいられたかもしれない。支配と被害の記憶は、私や子どもたちにも受け継がれています。きっと、支援を受けられず苦しんでいる人はまだたくさんいるはずです。家族を、被害体験から見つめ直すことが一つの突破口になるのではないでしょうか」

アディクションの問題は、恥と秘密を強いられた閉鎖的な関係性の中で増幅すると言われている。戦争という被害体験を通じて家族史を語り、依存の構造を可視化することは、回復の糸口となるかもしれない。

トラウマ体験を拡張し、共有すること

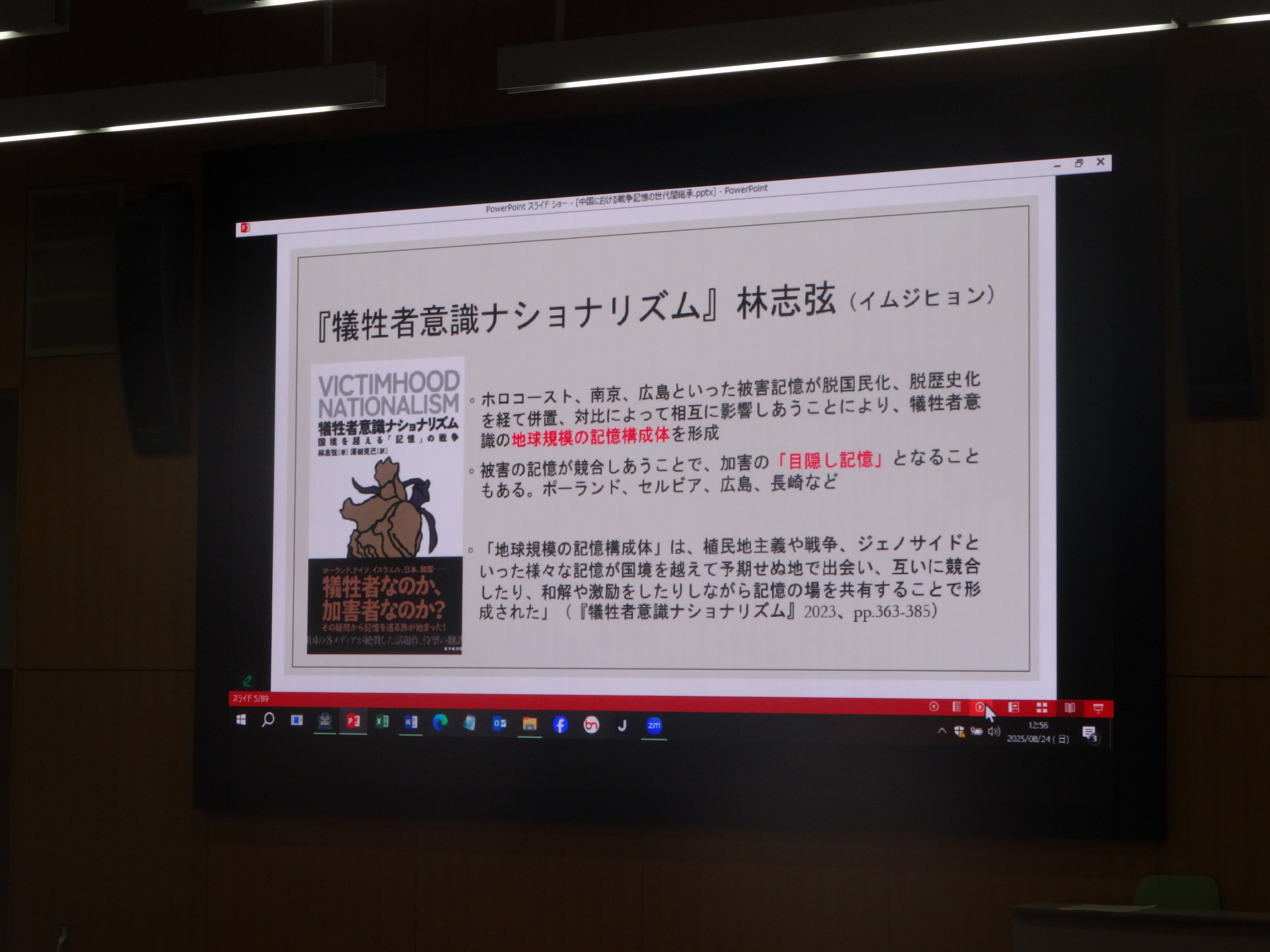

中国でオーラルヒストリー研究を行う、東北大学・東北アジア研究センターの石井弓准教授は、こうした“世代間連鎖”は各国の歴史研究家の現地調査でも多数確認されているという。

石井さん:「各国の研究者が現地で聞き取り調査をする中、戦争未経験者がまるでその場に居合わせたかのように被害を語ったと報告しています。親世代の戦時記憶を悪夢として見る子ども世代も多く確認されています。彼らは世代を超え、夢を通じて戦争体験を共有しているのです」

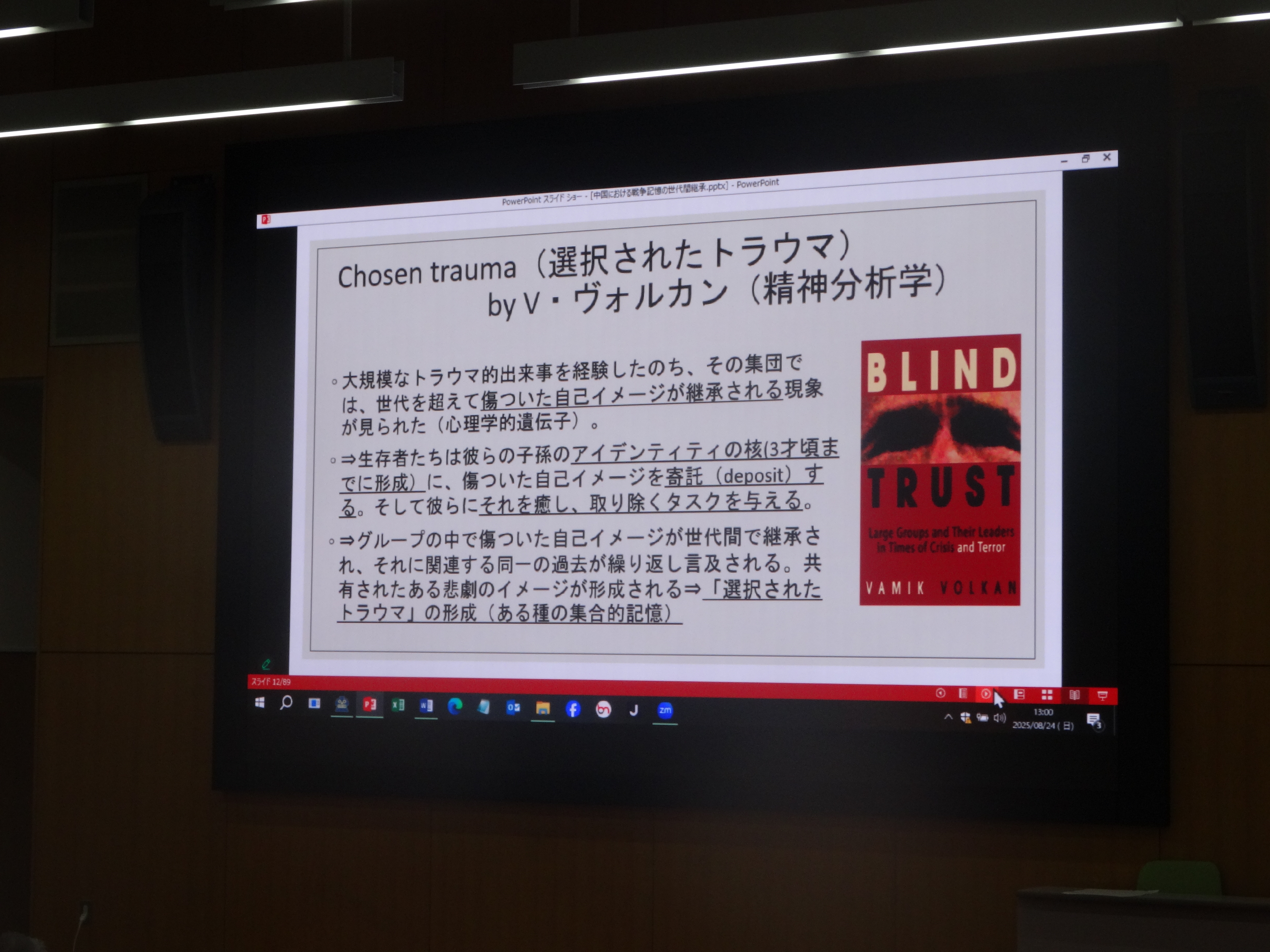

石井さん:「私自身も聞き取りの中で『戦争を経験していない』という自分のアイデンティティが揺らいだことがあります。戦争という被害体験は、時空を超えて親子や孫、地域に共有され、集合的記憶として残っている。精神分析学の研究者であるV・ヴォルカンは『次世代にトラウマを引き継ぐことで、他者の手を借りて苦痛を癒そうとしているのではないか』と指摘しています」

(脚注)Vamık D. Volkan:アメリカを中心に活躍する精神分析医。精神分析の考え方を国家間の対立に応用し、トラウマの世代間伝達の問題を取り上げ、世に広めた第一人者。対立グループを対話と相互理解に導く活動で国際的に知られている。

同会は、戦争という被害体験を通じて、家族が抱えた怒りや恥、そして父親の苦しみを理解し、残された家族の心の「回復」を目指している。沈黙を破る試みは始まったばかりだ。

コメント

令和になってもまだ戦争は終わってないんだ、今を生きる家族の中に悲惨な苦しみが残されていることを知りました。

私の父親は戦時中まだ子どもで戦争に行っておらず、私にはこの経験はありませんが、それでも家の中は父親が絶対権力者で、戦後の昭和の影響を受けて成長しました。

こころの病は、いろんな形で現れてくる。多くの人の経験をこのように共有していただきありがとうございます。

祖父が戦争による影響を受けました。

祖父は平均よりもずっと小柄で徴兵検査をパスできなかったのです。140センチあるかないか。食べる物も不十分な お国のために勝つまではの時代、戦争に行けない事が非国民と言われる風潮。負けず嫌いで自分勝手な祖父。屈辱と差別との中で生きてきたと母は言います。青春時代の女らしい趣味や綺麗で楽しい事を全部我慢して農作業に耐えた母。聴覚障害の祖母は妄想が強く今でいう母はヤングケアラーだったのかもしれません。

母は今の私に『今を思う通りに生きなさい』といつも励ましてくれます。誰も何も悪くない、でも時代だ というだけではかたづかない。

読んでいて胸が苦しくなりました。こんなことが起こっていたなんて…

多くの方に読んでいただきたいと思いました。

記事の中に「次世代にトラウマを引き継ぐことで、他社の手を借りて苦痛を癒やそうとする」とありましたが、私の母がそうだったと思い当たりました。

まだ幼かった頃、母は自分が体験した怖い思い出を何回も私に話しました。私はその後、たびたびその場面(想像上の)が頭に浮かびイヤな思いをしています。

私は67歳。父は18歳の志願兵として、所沢の部隊で終戦を迎えたと聞いています。父もアルコール問題あり、かつ、DV男でした。若死したので、詳しい話は聞いていませんが、父にも軍の経験の影響があったのかもしれないと思いました。

戦後生まれの私には、戦争は昔のことだと思っていた。世界中で起こっている戦争にも、『早く終わってほしい』というのは本心だが、どこか他人事なんだ。

戦地から生き残って戻ってきたひとは、命があってよかった、と思うが、その後にはこんな悲惨な人生が待ってるなんて、衝撃だ。

私の祖父が戦争から帰り、理不尽なことを母にしていて、その母に育てられた私もACです。この記事を読んで改めてその根深さに納得しました

戦争時の依存にこんな形まで巻き込まれて苦しんでいるというのは衝撃的です。

現在にも繋がっている依存。戦争の恐ろしさと,その時期の風潮から苦しんできた女性。

現在にもつながる貴重な事をお聞きでき、奥深く根深い依存の歴史なんだと思いました。

戦争によって歪められた価値観とトラウマに苦しむ人たちのことを、「昭和の頑固親父」「不器用な愛情表現」と片付けるしかなかった時代。何が起こっているかわからないまま、多くの人が戦争の後遺症に巻き込まれていったのだと知ることができました。

当時を再検証することでようやく見えるものがある。重要な示唆。

いつの時代もその時々の形で生きづらさが潜んでいて。

今の子は不登校、OD、リスカなど、生きづらいんだと思っていましたが、

戦後の日本も経済成長の中で生きづらさがあったんだと、気付かされました。

その時代ごとに、しなやかに生き方を変化させ続けられるか否かが、生き抜く力なのかもしれないです。