愛する我が子を失った悲しみを改革に変えて 日英の自死遺族会が抵抗する「命を賭けたギャンブル」

ギャンブル依存症対策を議論するために開かれた日英国際コンファレンス。日英の自死遺族会創設者が登壇し、ギャンブルに若い命を奪われないためにどんな活動をしているのか、語りました。

公開日:2025/09/27 02:00

国境を越えて広がるギャンブル依存症による被害への対策を議論しようと9月21日に東京で開かれた「ギャンブル依存症対策 日英国際カンファレンス」。

やめたくてもやめられない苦しさや自分を責める気持ちから若いギャンブル依存症者の自死が後を絶たない。

カンファレンスでは、ギャンブル依存症で我が子を亡くした日英の自死遺族の会代表も登壇した。

「ギャンブル依存症が原因で自死する人をなくしたい」

ギャンブル依存症自死遺族会日本代表の神原充代さんは、昨年7月、7人の仲間と遺族会を設立した。

「始めるきっかけとなったのが、イギリスにギャンブル依存症の自死遺族会があるという話を聞いたこと。私たちも何か日本でできるのではないかと考え、発足しました」

そして、自死遺族会の目的をこう語った。

「ギャンブル依存症が原因で自死する人を無くしたい、撲滅したいというのが私たちの1番の願いです。仲間になってしまった場合は、お話を聞いたりできる場を作りたい。今回の打ち合わせをした時、リズ(英国自死遺族会創始者のLiz Ritchieさん)が私に『一人じゃないよ』と言ってくれたんですね。その言葉で涙が出て本当に嬉しかったし、こうやって日本だけではなく海外とも交流ができることを本当に嬉しく思っいます」

日本ではギャンブル依存症になる人の多くが20代、30代の若者で、自死も若い人が多い。神原さんの長男も20代前半でギャンブル依存症となり、28歳で亡くなった。

「私たち遺族だからできる活動があると思っていますので、機会があればいろんなところでお話させていただきたい。大切な家族を失い、深い悲しみにある人をこれ以上増やしたくない思いで、みんなで活動を進めていきたい」と語った。

「被害を個人の責任とするのは、国家と業界の責任回避」

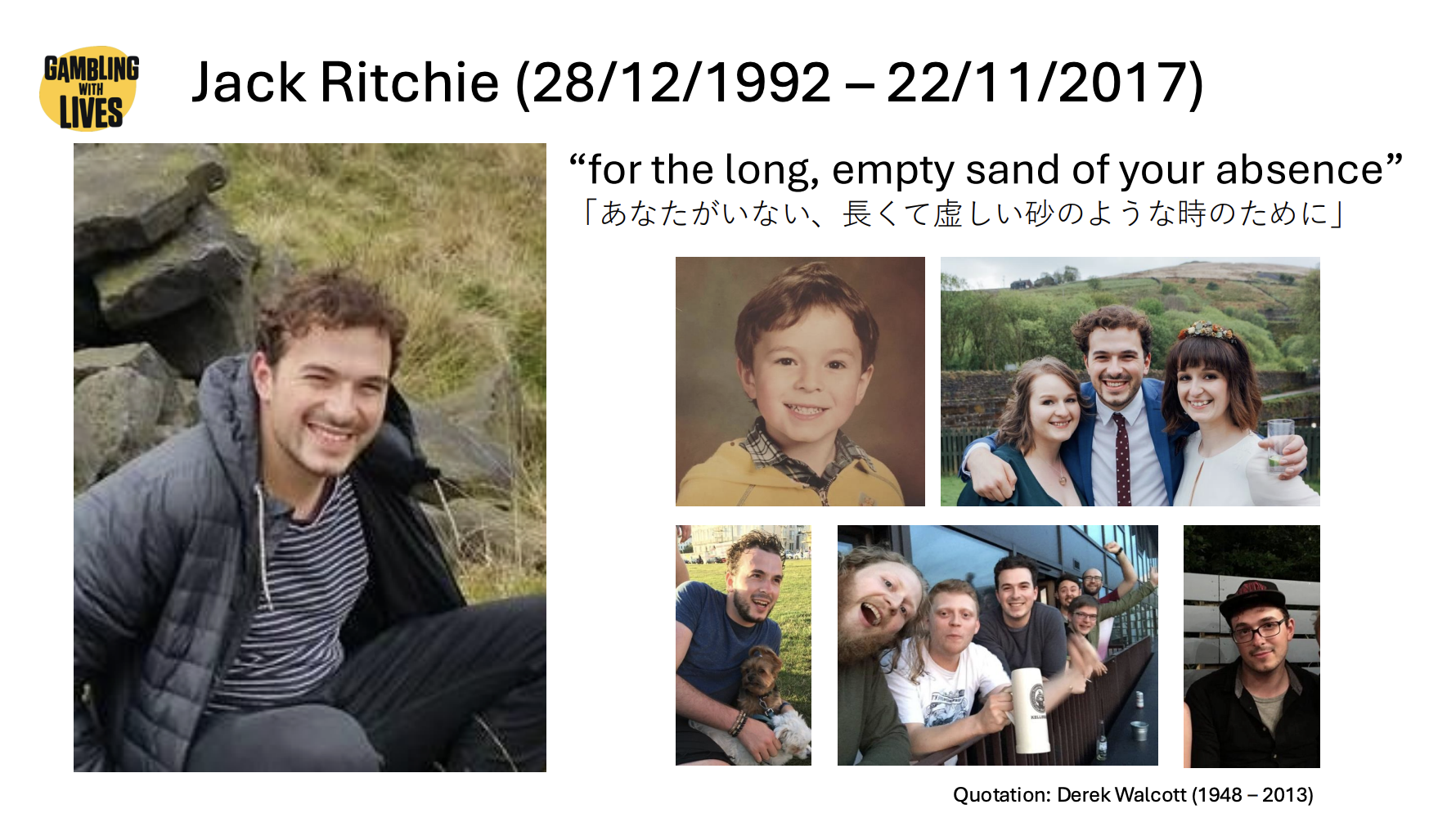

続いて登壇したのは、イギリスのギャンブル依存症自死遺族会「Gambling with Lives」創設者のCharles & Liz Ritchie夫妻。

夫妻は、2017年、息子のジャックさんをギャンブル依存症関連の自死で失った。

夫妻は、ジャックさんが学校で「固形オッズ型賭博端末(FOBTs)」を始めたのがギャンブル依存症になるきっかけだったことを伝え、こう語った。

「単なる楽しみであり、安全、安心だからと言われ、スタートを切るんです。 私たち遺族としては、このような状況があったことを全く知りませんでした。こんなことをやっていると命に関わるんだということが分かっていなかったわけです」

そして、「依存症に陥るのは本人の心の弱さが原因だと主張し、依存性の高い商品を安全なレジャーであるかのように形を変えて提示するギャンブル業界」と、遺族たちの主張は対立してきたと説明する。

「被害を個人の責任とするこの枠組みこそが、国家と業界の責任回避に他ならないのだということを皆さんに知っていただきたい。この依存性のある商品販売が安全な娯楽活動であるように語られていたことに対して、業界も、国家も責任を取りません。これは、変革を必要とするシステムの失敗である、ということを理解しなくてはなりません」

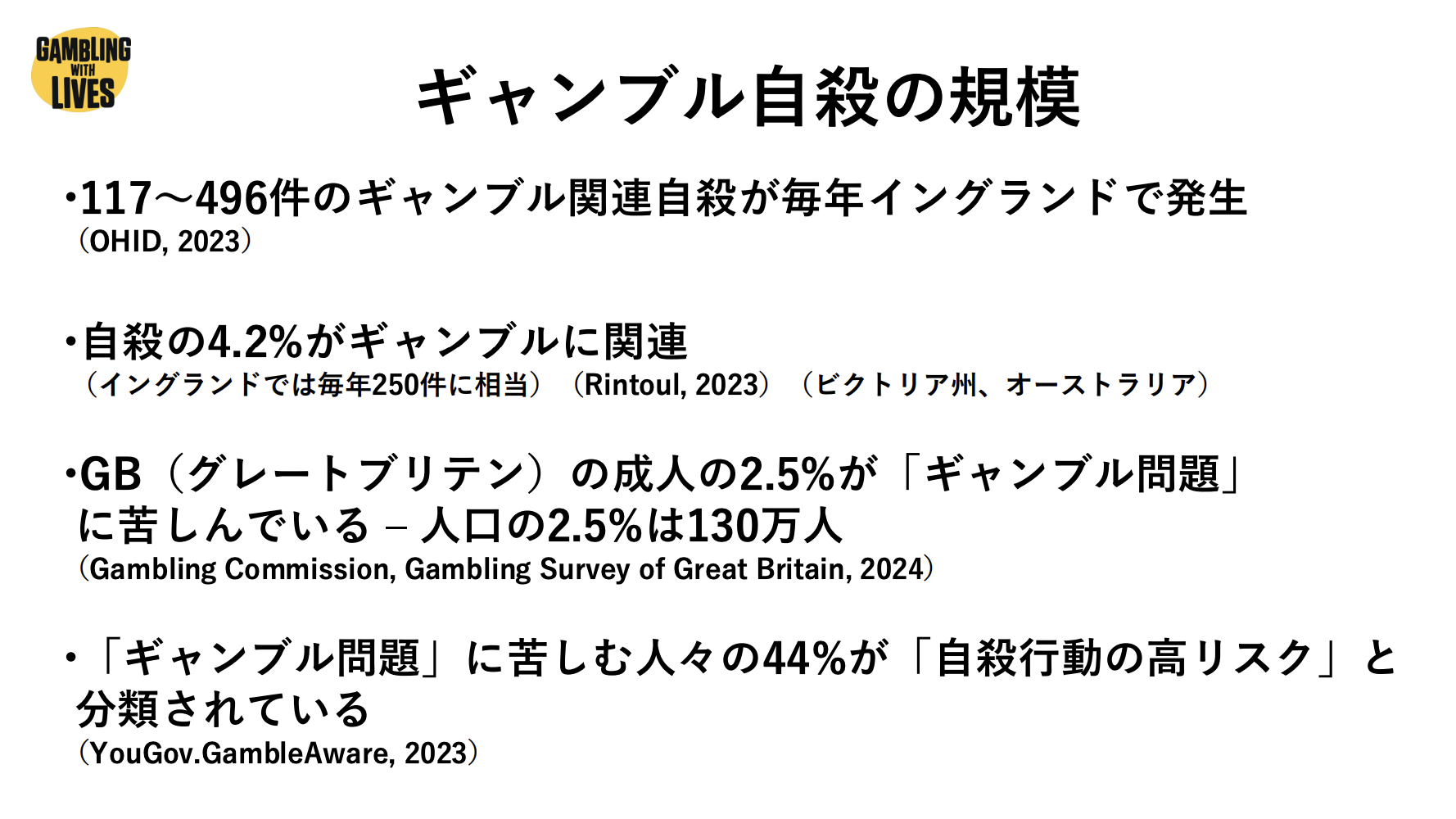

また、イギリスにおけるギャンブル関連の自死の状況については、毎年117人〜496人の関連自死がイングランドで発生し、オーストラリアでは自殺全体の4.2%がギャンブルに関連。イギリスの成人の2.5%、130万人がギャンブル問題に苦しみ、ギャンブル問題に苦しむ人の44%が自死のリスクが高いというデータが示された。

「このデータは、おそらく過小評価されている側面は否めないと思います。 誰かが死亡したときに、どれほどギャンブルのせいだったかははっきりはわからないですから」

政策提言で社会を変える

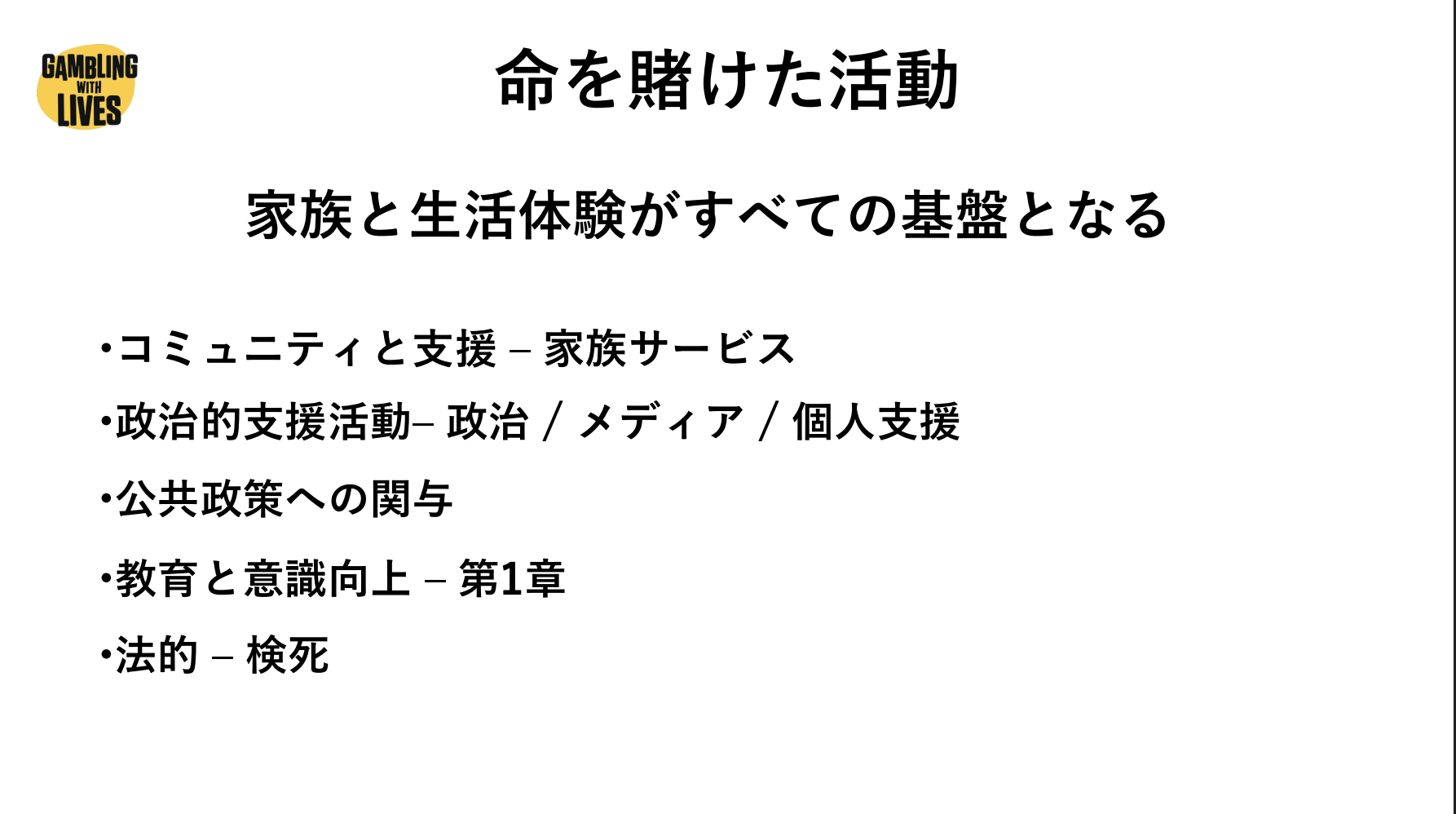

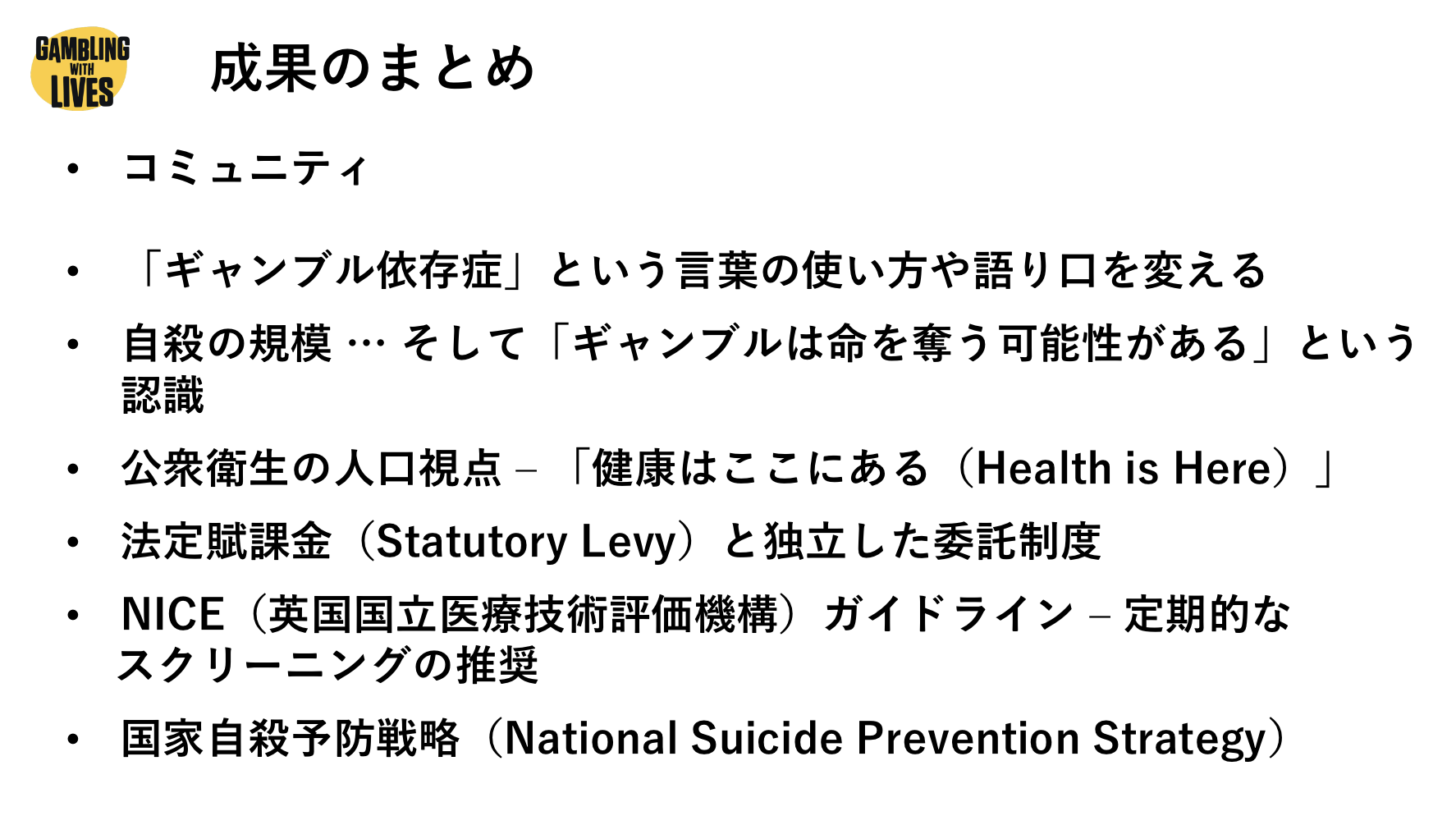

そして、自死遺族会「Gambling with Lives」での活動についても紹介した。遺族同士による支え合いや、政策的な提言のほか、自殺の全貌を探る調査にも協力し、活動は多角的であることを報告。

日本と同じく、自己責任論が幅をきかせる社会の中で、遺族会は「非常に能力が高くて、家族にも恵まれているような人たちが、10代の頃からギャンブルを始めてしまう。もしくは10代になる前からギャンブルを始めてしまうと、急速に依存状態になる」と啓発を進めてきた。

またギャンブル依存症は精神疾患であり公衆衛生上の問題であると、政治家への働きかけやメディアでの発信などで粘り強く訴えてきた。

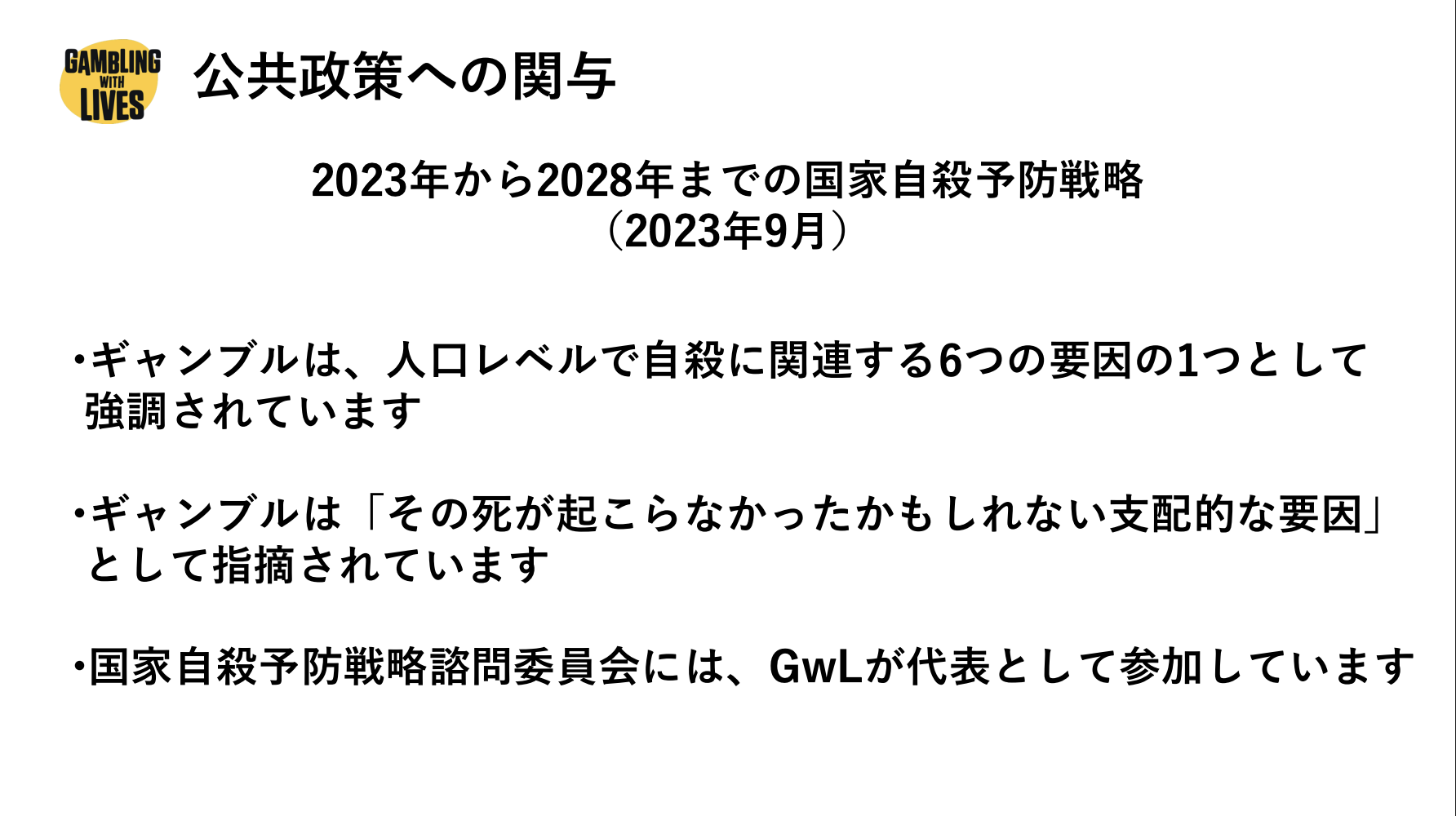

その活動の影響もあり、2023年〜2028年の「国家自殺予防戦略」では、ギャンブルが自殺に関連する6つの要因の一つとして強調された。

また、イギリスの国民保健サービス(NHS)における医療の費用対効果を検証する「NICE(国立医療技術評価機構)」のガイドラインに、あらゆる場所でギャンブル関連の害がないか医療や福祉の専門家が確認する「スクリーニング」を導入することが盛り込まれた。

「医療や福祉の専門家がルーティンとして、あらゆる場面でスクリーニングをするということです。 つまり開業医を受診すると、イギリスの人は『ギャンブルはしますか?』と聞かれるようになる。 これは、ギャンブル依存症が健康上の問題だという認識を反映した大きな一歩となります」

「ガイドラインの中には、『ギャンブル製品は有害であり、さまざまな形態のギャンブルにはそれぞれ異なる中毒性がある』と書かれています。これは国の文書で、ギャンブル業界の語り口を否定するものとなります」

死亡調査報告で社会を動かす

さらにギャンブル依存症で自死した若者の死因調査によって、遺族会は社会を変えてきた。

ジャックさんの死因を調べる検死審問は、個人の死にギャンブルがどんな影響を与えたか、法的なチームが集まって調べた初の大規模調査だった。

検死審問の報告書には、ギャンブルがジャックさんの死を招き、治療は不十分で、ギャンブルのリスクに関する公的情報が不足していたと記載された。また、「規制のシステムはあったが、ジャックの死を防ぐには不十分であった」と特別なコメントがあったという。

夫妻は、「これは非常に大きなポイントでした。ギャンブル業界は常に、『個々人の責任』というが、そうではない。ジャックは、ギャンブルは自分のせいでないことを理解しておらず、それが『恥』と『無力感』につながったということです」と語った。

この原因究明後、将来の死亡を防止する報告書が英国政府によって発行され、さまざまな改革が進んだ。

ジャックさんが自死した時にはロンドンに1か所しかなかったギャンブル治療の専門クリニックが、15か所に増えた。前述の医療や福祉の専門家によるギャンブルスクリーニングを導入したNICEのガイドラインが2025年に発表もされた。

さらにジャックさんの調査報告の1年後には、ルーク・アシュトンさんという別の男性の死因調査が行われ、「ギャンブル障害」が死亡の医学的原因として初めて記録された。ギャンブル事業者がルークさんの死を防ぐための介入を行なっていなかった旨も明記された。

検視官は報告書の中で民事訴訟を起こすよう促しており、現在、規制当局やギャンブル事業者による法的措置が進行中だそうだ。さらに遺族会はリンカーン大学と協働して、ギャンブルと自死になぜ強い関連があるのか、調査研究も始めている。

こうした自死遺族の活動で、さまざまな対策が進むのに対して、ギャンブル業界は攻撃を強めていると夫妻は話す。

夫妻はこれまでの成果を振り返り、こう語った。

「大臣は議会で、ギャンブルによる健康上の問題は我々がこれから支援すると言ってくださり、我々は涙を流しました。『ジャックは、そういった支援を受けられる状況になかったが、これからは違う。保健省がしっかりとやっていく』と言ってもいました。 NICEのガイドライン、国家自殺予防戦略は大きな成果です」

さらにこれからも遺族支援は続けていくと締めくくり、夫妻は会場の大きな拍手を浴びた。

(続く)

コメント

日本と英国とのギャンブル依存症に特化したカンファレンスの開催に感銘を受けました。遺族の言語に絶する苦しみ、悲しみの体験を国やギャンブル業界を変えていくエネルギーとされていることは本当に素晴らしいと思いました。

私も息子がギャンブル依存症です。死にたいと話していたこともありました。

仲間と繋がり病気の恐ろしさを伝える活動に参加しながら家族として、一人の人間としてできる役割をさせていただいています。

ギャンブルが命を脅かす、危険なものであることが理解できました。

それなのに、国と業界が、命を守るアクションをしないのは、本当におかしなことなんだな、と思いました。

恥と無力感…。どんなにか苦しまれたことでしょう…。

「その苦しみはあなたのせいではない」と、世の中が言わなくてはならないのですね…。

自分たちが立ち上がらないとなにも変わらないのだと痛感しました。

嘆いてばかりの自分はやめて、状況を変えていけるようしたい。

イギリスでの具体的な調査データがあげられていた。

日本も自殺とギャンブルについてのデータが必要。私は今、日本での自殺とギャンブル因果関係のデータを探しているが、見つけられない。データ探しが今私のこれからの新しい課題になった。

仲間の命とその家族の言葉から、新しい学びをもらいました。

ギャンブル依存症は命を奪う病気です。

私はその現実の中で、かけがえのない人を失い、深い悲しみを経験しました。

同じような思いをする人がこれ以上増えてほしくありません。

それでも、もし苦しみや悲しみを抱える方がいたら、どうか一人で抱え込まずにつながってほしい。

私自身も仲間に支えられて、生きる力を取り戻しています。

イギリスで活動するリズさんやチャールズさんの取り組みには大きな力を感じます。

私も日本で一歩を踏み出し、国に働きかけていきたいと考えています。

けれど日本では、依存症は「自己責任」とされ、自死にはいまだに強い偏見があり、声をあげにくい現実があります。

だからこそ、この世の中を変えたいのです。

遺族の方の傷の深さと、一人でも助けたいとの決意と勇気を感じます。

依存性の健康障害の深刻さがあまりに認知されていない現状を変えないといけないです。

そして依存させて貪り取る業界の体質改革がされなければ、健全な未来は来ないと確信しました。

東京会場で参加しました。

記事にまとめてくださったことで、当日聞いた内容をさらに理解することができました。

ギャンブル事業者が、ただひたすらギャンブルの環境をたれ流しにしていることに恐怖と怒りがわきました。

入口の規制が大切だと思いました。

イギリスからはるばる来てメッセージを伝えてくださったことに感謝し、仲間である絆を繋げていきたいと思いました。