依存症と向き合う刑事法学者に何ができるのか?園田寿さんインタビュー【前編】

刑事法学者の園田寿氏は、これまでサイバー空間における犯罪や児童ポルノ規制などを研究してきた。しかし、あることをきっかけに、覚醒剤や大麻などの薬物の自己使用を罰することに疑問を抱くようになり、薬物規制や依存症についての研究を始めたという。

公開日:2025/03/17 02:00

2024年12月、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行され、これまで「犯罪」とされていなかった大麻の使用が犯罪化された。

議論が始まった2021年には、複数の依存症支援団体などから、大麻使用罪創設に反対する声明が出され、会見もおこなわれた。

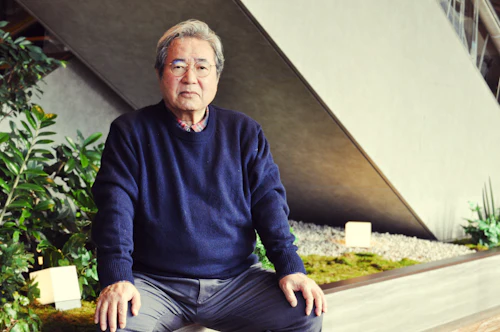

刑事法学者の間でも見解は分かれていた。2023年11月、犯罪化に反対する刑事法の研究者が「大麻使用罪(施用罪)の新設に慎重な審議を求める 刑事法学研究者の声明」 を公表した。園田寿氏(甲南大学名誉教授・弁護士)は、本声明の呼びかけ人のひとりである。

刑事法学者には、何ができるのか。今後、できることはあるのか。園田氏に話を聞いた。(ライター・吉田緑)

なぜ、依存症の人を処罰するのか

研究者には、それぞれの専門がある。園田氏は犯罪と刑罰について規定する刑法を専門とし、これまでサイバー空間における犯罪や児童ポルノ規制などを研究してきた。

研究者を目指したのは、バイト先での出会いがきっかけだった。

「お茶屋さんでお茶を運ぶバイトをしていたのですが、そこで知り合った先輩が大学院で刑法を専攻しており、興味を持ちました。ただ、バイト先があまりにハードだったので、辞めました。その後は主に刑事事件を扱う法律事務所でバイトをしたのですが、ますます刑法のおもしろさに惹かれて、大学院に進学しました」

大学院生のころに、尊敬するある刑事法学者が「薬物の自己使用は自傷行為。なぜ、処罰するのか」と話しているのを聞き、印象に残ってはいた。しかし、薬物政策や依存症に関心を抱き、研究するようになったのは、約10年前のことだという。

きっかけのひとつは、研究会で出会った薬物依存症の回復支援施設のスタッフに「梅干しを見たら、つばが出るでしょう。依存症の人を処罰するということは、つばが出たからアウトと言われるようなもの」と言われたことだ。

「なるほど、と思いました。梅干しを見て唾液が出るのは自然なことです。それを処罰することに、私も疑問を抱きました。それから依存症の人や薬物使用経験がある人、精神科医などに出会うようになり、いろいろなことを学びました」

すべての人が依存症になるわけではない。しかし、世界を見渡せば、薬物政策は厳罰化ではなく規制の緩和が進みつつある。逆行する日本の流れにも疑問を抱くようになったという。

研究者ができること

研究者の仕事のひとつに、論文執筆がある。論文を書く際に考えるのは「ことばにならないものを、どのようにことばで表現するか」ということだ。

「ことばにならないものを表現するためには、まずは、わかっているところを、ねちっこく、どんどん突き詰めていく作業を繰り返していきます。たとえば、ここにジグソーパズルがあったとします。1000ピースのうち、どれかひとつなくなったとしても、どれがなくなったのか、すぐにはわかりません。残っているピースを使って、はめ込めるものをどんどんはめ込んでいく。ポコッと空いたところが、なくなったピース、もっとも言いたい部分、もっとも浮かび上がらせたい部分です」

しかし、どんなに緻密に論じた論文を世に出したとしても、社会が一変することはない。園田氏も「研究者ができることには、限界がある」としたうえで、こう語る。

「本や論文を書いて、世の中を変えられる研究者は、そうそういません。ただ、世の中の人が、通説、すなわち当たり前だと思っていることを飲み込む際に、喉にチクッと刺さるような『魚の骨』になればいいと思っています」

薬物や依存症に関心がある刑事法学者は「多くはない」という。しかし、園田氏は、今、何かを変えられなくても、将来的に世に出したものが議論の素材になればよいと考えている。

「たとえば、今から30年後に大麻を非犯罪化するなどの議論が出たとして、そのときに『30年前に、そんなことを言っている論文がある』となればいいと思っています」

メディアで発信する理由

すぐに社会を変えられなかったとしても、研究者は「無力」ではない。複数の研究者が、学会以外の場で、それぞれ自分にできることをおこなっている。

Addiction Reportの取材に応じた上堂薗順代さんの息子(当時・大学生)は、教授に救われ、大学に通えるようになった(「「今日まで生き延びた恩返し」経営者の挑戦…「当事者」を超えて 上堂薗順代さんインタビュー【後編】」 )。「人」として、それぞれの研究者にできることは、さまざまだ。

メディアで発信する研究者もいる。園田氏も、そのひとりだ。これまで、テレビや新聞、インターネットニュースなどの取材に応じ、Yahoo!ニュース エキスパート として、256の記事と716のコメント(2025年2月28日時点)を世に出してきた。

Addiction Reportにも、アメリカにおけるギャンブル規制についての記事(「アメリカでギャンブルはどのように広がり、規制されてきたのか?」)を寄稿している。

2025年からはtheLetter (ザ・レター)「心の刑法学―依存を考える―」 で、薬物やギャンブルをはじめとする依存の問題と刑事法の関係をテーマに、記事を執筆し続けている。

「どうしても、発信したくなってしまうんですよね。たとえば、薬物を使用した人に対して非難する報道があった際に『ちょっと、待って。法的には、こういう面もあるのでは』と、刑事法研究者の立場から切り込むことがあります。まさに、『喉に刺さった魚の骨』ですね」

法学の枠にとどまらず、依存症に関する発信もおこなう園田氏にも「やめたくても、やめられなかったこと」がある。このことも、依存症に関心を持つきっかけになったという。

いったい、何をやめることができなかったのか。

【園田寿(そのだ・ひさし)甲南大学名誉教授、弁護士】

1952年生まれ。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年、成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年、日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年、朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。座右の銘「法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり」。