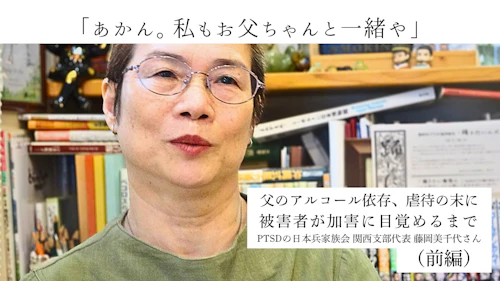

「あかん。私もお父ちゃんと一緒や」父のアルコール依存、虐待の末に 被害者が加害に目覚めるまで(前編)

本稿は、暴力の連鎖を生き抜いてきた藤岡美千代さん(PTSDの日本兵家族会 関西支部代表)が、自身の痛みに向き合い、加害を見つめてきた半生を追う。

公開日:2025/12/10 02:00

一歳半の長女が「ちゃーちゃん(お母さん)」と抱きついてきた瞬間、当時20代だった藤岡美千代さんは、とっさにその柔らかな体を突き飛ばしていた。玄関ドアにぶつかった大きな衝突音のあと、火のついたような泣き声が上がる。

藤岡さんは一気に血の気が引くのを感じ、「……あかん、私、お父ちゃんやお母ちゃんと同じことしてる」と呟いた。骨の髄まで嫌っていた両親を突き動かしていた「あの衝動」。それが自分の中にもあるという事実が、心底恐ろしかった。

現在、66歳になった藤岡さんは当時をこう振り返る。「頭では子どもに優しくしようと思うのに、些細なことでカッとなって手が出てしまう。そんな自分に嫌気がさして、アルコールで誤魔化すようになりました。いつしか、私自身が逃げて振り切ってきたはずの父と母と同じになっていたんです」

(取材・文:遠山怜)

※本記事には、家庭内暴力・性的虐待など暴力に関する描写が含まれます。現在、支援を必要とされている方は、無理のない範囲での閲覧をお勧めします。

ルールと秩序のない小宇宙で

取材時、筆者が渡した名刺に藤岡美千代さんは目を留め、「言葉にしたい人を支える。いい言葉ね」と目を細めた。

藤岡さんは親子二世代にわたるアルコール依存、家庭内暴力を生きてきた自身の半生を振り返り、こう話す。

「言葉にするって、本当に大事なことね。私もね、言葉にすることで、自分の身に起きたことを理解してきたように思います。人が嬉しいとき、悲しいときにどんな表情をするのか、どんなふうに挨拶して話をするのか、みんな小説や漫画、絵本を通じて知りました。両親からは一切、学べなかったのでね」

藤岡さんは、1959年に一歳上の兄の下に第二子として生まれた。片田舎で始まった家族四人での生活は、筆舌に尽くしがたいものだった。

「父も母も、“会話”ができないんですよ。二人とも、何かあるとすぐ怒ったり怒鳴ったりして、口を開けば『ご飯!』『行け』『やれ』みたいな単語しか言わないから、子どもなりに頭を絞って意味を理解しないといけなかった。『〇〇だから〇〇しようね』と、なぜこれをするのか、子どもにどうしてほしいのか、意図や思いを言葉で伝えない。ただ、感情を投げつけるだけ」

「当然、子どもは親の意図を汲み取れずに失敗して、それで『バカやろう』と殴られる。何が正解かも分からないなかで、何かをすれば怒鳴られ、何もしなければ蹴飛ばされていました」

1960年代後半、“アルコール依存症”を知らない社会で

藤岡さんは10歳ごろまで、小学校にほとんど通っていなかったという。理由は、父親のアルコール依存と両親からの突発的な暴力だった。

「父は外で飲むときは上機嫌なのに、家で飲むと表情が一変して暴れるんです。ある時は食事の用意ができたちゃぶ台を突然ひっくり返したり、熱っぽく過去の武勇伝を何時間も語ったかと思えば、夜中に飛び起きて手当たり次第に暴力を振るったり……。シベリアからの帰還兵だった父は、酔う度に兄と私に軍隊式の起立をさせて、『今からみんなで死のう』とプロパンガスの栓を開けることもありました」

「父がそんな様子で、母もそれに輪をかけるようにすぐカッとなって手が出る。朝は何時に起きてご飯を食べて、という生活のルーティーンもなく、父と母の暴力から逃げ惑うのに精一杯でした。落ち着いてご飯を食べることも、眠ることもできず、いつも頭がぼーっとしてました」

「近所の人は、漏れ出る悲鳴や怒号を耳にしていたはずですが、誰一人声をかけたり、庇ってくれたりはしませんでした。何の前触れもなく怒鳴られるたびに、私の頭の中は『なんで?』と疑問でいっぱいでしたが、誰もその理由を教えてくれませんでした。1960年代の当時、世間一般には虐待はおろか、病気についてもほとんど知られていなかったんです。父がお酒を飲んで暴れるのも『そういう人』だから。病気とか大層なものじゃなくて、“癖”なんだと。病院なんて死ぬ間際の人が行くところで、普通は行く発想すらなかったんです」

「それでも、ギリギリまで生活が破綻しなかったのは時代のおかげですね。東京オリンピックの開催が決まって、砂利道だらけだった田舎町にも道路が引かれて。『もはや戦後ではない』なんて言われて、常に酔って潰れているような父でも仕事はあったし、お酒に注ぎ込めるくらいには稼げていたんです」

時代は高度経済成長期、街も人も豊かになっていく一方で、振り返る記憶はいつもモノクロだった。そんな中、ひとつだけ強烈に覚えていることがある。

「一度だけ、保育園の先生が私をぎゅっと抱きしめてくれたことがあるんです。家の都合で園に預けられたとき、私が先生たちに『構って』とうるさいもんだから、誰も相手にしなかった。でも一人だけ、新人の先生が私に駆け寄って、『どうしたの、みちよちゃん』と抱き寄せたんです」

「その時の感覚は今でも忘れません。今までずっと、私の目には何もかもが灰色に見えていたのに、先生の体温を感じた瞬間、視界がパアッと明るくなって世界が色を取り戻したように感じたんです。先生の胸の鼓動を感じながら、『これだ』と思いました。私の将来の夢はその時、決まりました。絶対に絶対にこの感覚を忘れない。私は、この先生みたいになるんだと」

1970年代、無法地帯の家族で

将来にわずかな希望を見出した一方、父親のアルコール依存は悪化の一途をたどっていた。藤岡さんが8歳になる頃、夜になると酔った父親が布団に入り込んでくるようになった。藤岡さんはそれが意味することはわからず、「嫌だ」と拒むこともできなかったが、とにかく気持ちが悪く苦痛だった。

「養育者がアルコール依存症である場合、性的搾取を含めた虐待が起こりやすいと知ったのは、ずっと後のことです。母は夫の性暴力を知りつつも、止めることはおろか、してはいけないことだと教えてはくれませんでした。代わりに、私のことは美千代ではなく、『汚なぎもん(汚い人)』と呼び、絶対に私の体には触れませんでした。娘を差し出すことで、関心が自分に向かわないようにしていた一方で、女としてのプライドが傷ついていたのかもしれません」

当時、アルコール依存症の理解が乏しかったことに加え、家族に問題があっても離婚することは容易ではなかった。藤岡さん一家の状態が公に知られるようになったのは、父親の症状が末期になってからのことだった。

「行政の人が私たちを保護しに家にきた時には、父親は布団から出られずところ構わず失禁している状態でした。母は離婚するために親戚中に頭を下げて回り、ようやく父と離れて暮らせるようになりました。少しして、私が9歳になる頃、父が病気で亡くなったと知らされました。その時はもう、“大魔神”みたいに暴れるお父ちゃんはいないんだと、大喜びしました」

「でも、今度は母親からの虐待が苛烈なものになっていきました。当時、女性のパート仕事の時給は本当に低く、母はほとんど寝ずに仕事をいくつも掛け持ちし、相当なストレスだったと思います。周囲から母子家庭と舐められたくなかった母は、『お前を一人前にするため』と暴力を正当化していました。殴るのも蹴るのも、私が悪いんだって」

大阪で人情に触れるも、募る自己嫌悪

年々、エスカレートする母親の暴力から逃れるため、藤岡さんは親戚に借金をして高校、大阪の専門学校へと進学した。すべてを一からやり直したい一心で学び、18歳のとき、大阪の地で念願だった保育士になった。

「縁もゆかりもなかった大阪で、全部やり直すんだと決めてました。親からされた嫌なこと、苦しいことは全部忘れて、これからは違う人生を生きるんだと。大阪の人は懐が深くて、私の夢を応援してくれたんです。でも、人には恵まれているはずなのに、孤独でしたね。相手が自分によくしてくれても『なにか裏があるのでは?』と疑ってしまうし、うまく人と関係が築けなかったんです」

「保育士の仕事は、先輩がすることを見よう見まねで模倣することで、なんとかなっていました。でも、どうしても相手に自分の気持ちを言葉で伝えることができない。自分が思ったことを文章にはできるんですよ、でも人前ではすぐにカッとなって『なんで!』『やってよ!』と相手を攻撃するような言葉が出てしまう。その度にもうやめようと思うのに、また同じことを繰り返してしまう。私に輪をかけて、当時付き合っていた人も瞬間湯沸かし器みたいなタイプだったから、家では常に争いが絶えませんでした」

父と同じく、言葉にできない自分

そんなある日、実家に帰った際に親戚から衝撃的な事実を聞かされる。父親の死因は病死ではなく、自死だと知った。

「自死と聞いて、ピンときたんです。亡くなる数日前、父が兄と私に会いに来たんです。そのとき、不思議とお酒の匂いがしなかったんですよ。それで、お父ちゃんが泣きながら私たちの頭や手を丹念になでてーーああいう触れ方を“慈愛”って言うのでしょうねーー『美千代、許してごぜえ(許してくれ)』なんて言うんです」

「当時は、『今さら何を言ってるのか』と冷めた目で見ていて、『お父ちゃん』とは呼びませんでした。父の自死を知ってから、20代前半はものすごく苦しかったです。あの時、私が何か言っていたら、お父ちゃんは死ななかったんじゃないか。父も私も、自分の思いを丁寧に言葉にして伝えてこなかったから、こうなったんだろうって。『どうせ自殺した家の子だし』と自暴自棄になり、リストカットがやめられませんでした。自分の中のどうしようもないものが、切ることでふっと和らぐんです」

「でも、切ると安心する一方で、やっぱり痛いんです。痛みを感じてるってことは、私、生きたがってるんかなと思って、それで切るのをやめたんです」

なんとか生活を立て直したいと決心した藤岡さんは、当時付き合っていたパートナーと結婚し、子どもをもうける。幼児教育の知識があり、先輩保育士の姿を見ていたはずなのに、娘を前にすると何もできない。

「いざ自分の子どもが生まれると、はたと困ってしまったんです。私、親が子どもにどう接するのか、どうやって愛情を示すのか、まったく知らなかったんです。生まれたばかりの娘を前に、途方に暮れていました」

(後編につづく)

コメント

言葉にできない、、、私もそうでした。その思いがたまって抱えきれなくなると突然ぎゃあぎゃあ泣くことがありました。いろいろな出会いで、言葉にするやり方が少しずつ分かってきました。

私の父も今から思うとアルコールに問題がありました。

お酒を飲むと不満や愚痴を吐き、仕事から帰ってきては怒鳴り散らす。そんな父親が嫌いで帰ってきたらいつも部屋に閉じ籠り顔を合わせませんでした、母もそんな父にうんざりし、時には暴力も、、、家の中で会話もほとんどありません、そんな機能不全の家庭で育ちました。藤岡さんと同じです。

知らないということは、怖いことべすね、私はギャンブル依存症の家族です。

今は色々勉強して、楽しい毎日を過ごしてます。