賭け金を大幅に引き下げ、スポーツや地下鉄などのギャンブル広告を排除 イギリスから学ぶ実効的なギャンブル依存症対策

ギャンブル依存症対策の日英国際カンファレンスが9月21日、東京で開かれました。日本よりはるかに対策が進むイギリスから、賭け金を大幅に下げ、スポーツや地下鉄からギャンブル広告を排除するなどの成果が報告されました。

公開日:2025/09/26 02:01

関連するタグ

違法なオンラインカジノが若者世代を中心に蔓延していることもあり、日本で広がり続けているギャンブル依存症。

依存症に陥った人を死に追い込むほど深刻なこの問題に対抗する手段を議論しようと、日英の関係者が集う「ギャンブル依存症対策日英国際カンファレンス」が9月21日と23日、東京、大阪の両都市で開かれた。

東京会場では、イギリスから、自身もギャンブル依存症で「Gamban」共同創設者のMatt Zarb-Cousinさん、自身の息子をギャンブル依存症による自死で失った英国ギャンブル依存症自死遺族会「Gambling with Lives」創設者のCharles & Liz Ritchie夫妻が登壇。

日本からはスポーツ賭博を撲滅する活動を続けている読売新聞グループ本社社長で巨人軍オーナーの山口寿一さん、国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長の松本俊彦さん、ギャンブル依存症自死遺族会日本代表の神原充代さん、主催者のギャンブル依存症問題を考える会代表の田中紀子さんが登壇した。

司会は、フリーアナウンサーの塚本堅一さんが務めた。

東京会場での様子を、連載で詳報する。

国境を超えるオンラインギャンブル「ギャンブル依存症対策民間団体国際連合を」

まず、主催者のギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表が、日本においてギャンブル依存症対策がなかなか進まない現状を報告。

「日本よりもはるかに進んでいる依存症対策を行っている国の方々に来日していただけないかと数年前から考え、やっと実現することができました」と、英国の知見を日本の対策に活かすべく、このシンポジウムを開いたことを述べた。

国内では、同会が設立された頃からIR法案が議論され始め、2018年に成立。同会としては、反対を唱えない代わりに、ギャンブル依存症対策を呼びかけ、「ギャンブル依存症対策基本法」を成立させた経緯を紹介した。

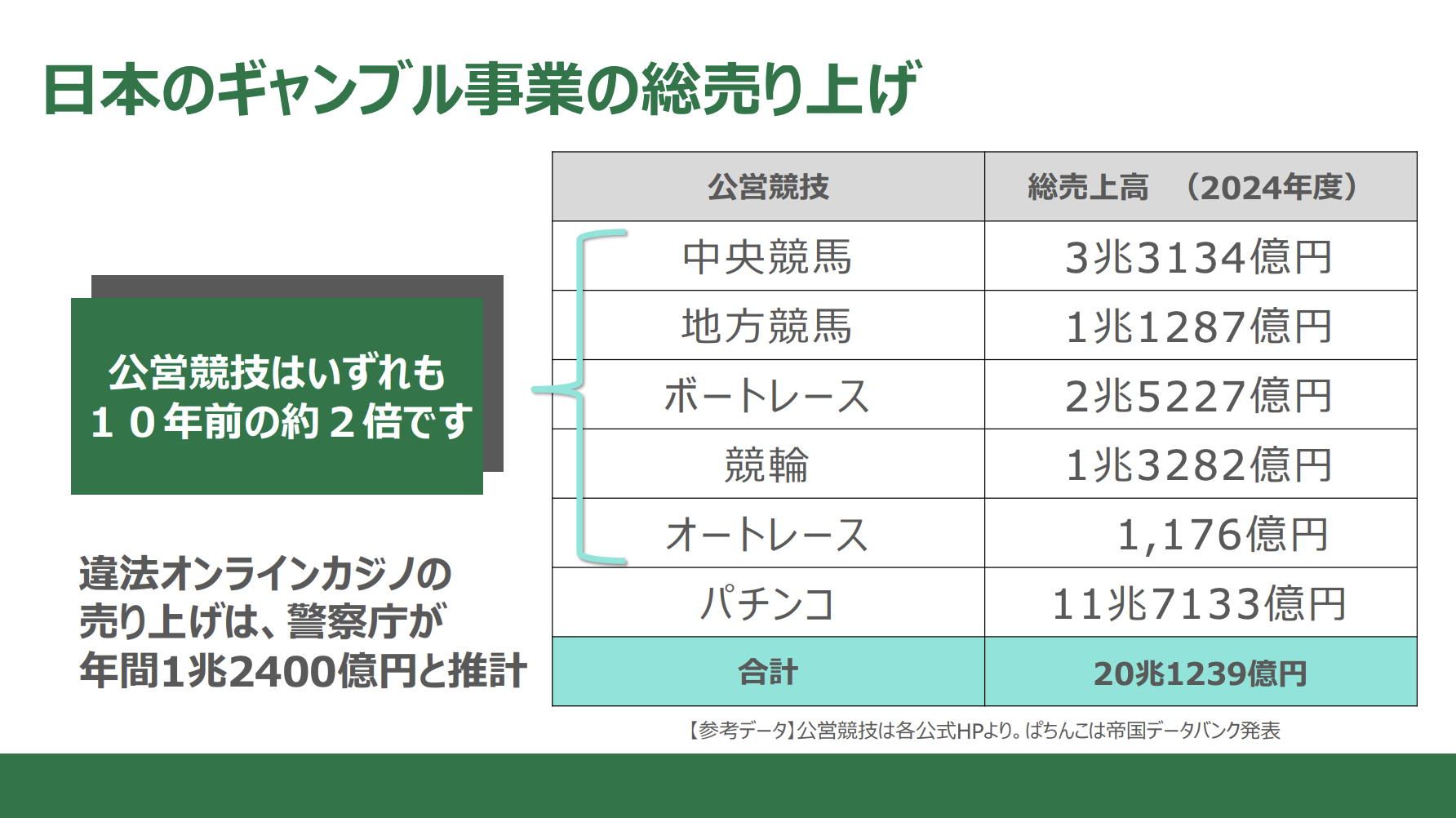

しかしその後の状況を見ると、2024年度には日本の公営ギャンブルの売り上げ規模は10年前の約2倍に。コロナ禍の巣篭もり需要もあって、公営競技とパチンコのような合法化されているギャンブルだけで20兆円規模になっていることを説明。

さらに違法なオンラインカジノも警察庁の発表で年間1兆2400億円の売り上げている現状を指摘し、「オンラインカジノに関しては、完璧に日本の対策は後手に回ってしまったと思っています。競輪などの公営競技と匹敵する額で本当に由々しき事態。それによって、私たちの仲間である当事者や家族が追い込まれている」と訴えた。

また、ギャンブル依存症対策には厚労省が8.4億円、内閣府が計3300万円程度の予算しか付けていないことを指摘し、「20兆円を超える売り上げがありながら、依存症対策費が本当に雀の涙しかついていない状況」と対策が追いついていない現状を述べた。

一方、スイスやイギリスでは、ギャンブル産業の事業者に対し、売り上げの一部をギャンブル依存症予防や治療、研究のための費用として供出する仕組みを作っていることを報告した。

自己責任論が強く対策が進まない日本よりもはるかに対策が進んでいる諸外国でもオンラインギャンブルが台頭しているため、国際的な連携が必要だと述べ、こう呼びかけた。

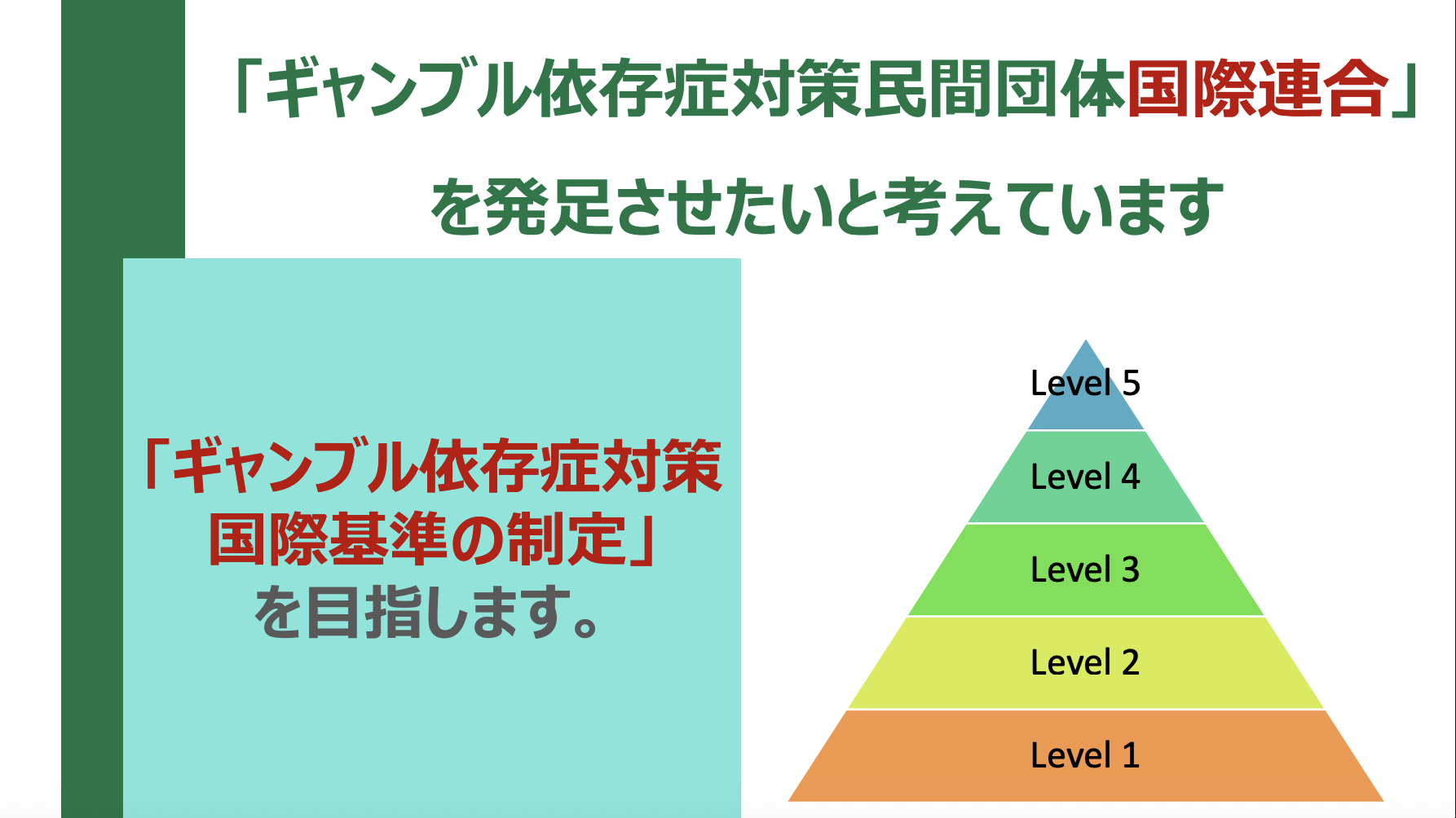

「ギャンブル依存症対策民間団体国際連合を発足させたい。今回のカンファレンスが第1歩。ギャンブル依存症対策国際基準の制定を目指、国はギャンブルを許可するのであれば最低限これだけのことをやらなければならないというような話し合いをして、その基準に批准してもらうことが必要ではないか」

そして、最後にこう訴えた。

「先々月も就職したばかりの20代の若者が亡くなったという情報があって、私たちは本当に心を痛めています。ギャンブルで若者の命が奪われるような国、そんな国であってはならないと思っています」

問題は利用者ではなく、利用者をギャンブル依存症にするビジネスモデル

続いて登壇したのは、オンラインギャンブルサイトをブロックするアプリ「Gamban」共同創設者のMatt Zarb-Cousinさん。

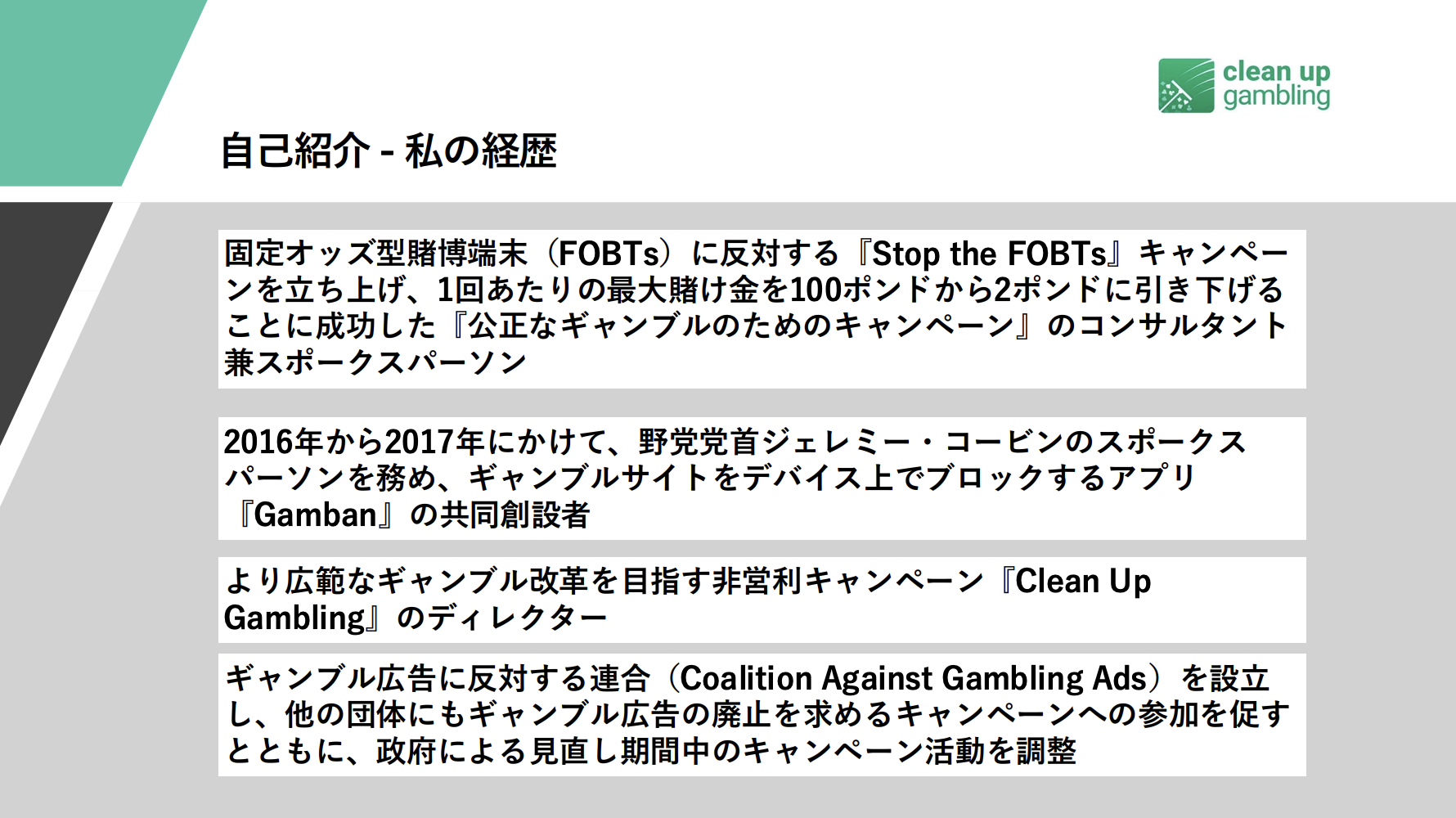

Matt さんは、Gambanのほかにも固形オッズ型賭博端末(FOBTs)に反対するキャンペーン「Stop the FOBTs」を立ち上げて、1回あたりの最大賭け金を100ポンド(約2万円)から2ポンド(約400円)に引き下げ、ギャンブル改革を目指す非営利キャンペーン『Clean Up Gambling』のディレクターとして、ギャンブル事業者が利用者を依存症に追い込んでいく手口も調査、告発。

さらに、ギャンブル広告に反対する連合(Coalition Against Gambling Ads)を設立し、他の団体にもギャンブル広告を廃止するキャンペーンの参加を促すと共に、政府の広告見直しキャンペーン活動に携わってきた。

Matt さんはこうした活動を成功させた秘訣として、「意思決定する人を攻撃するのではなく、改革に反対する人を攻撃する」戦略を意識的に取ってきたことを説明。

固形オッズ型賭博端末(FOBTs)の賭け金を下げさせる「Stop the FOBTs」キャンペーンではメディアを使って認知度を広げ、このキャンペーンを支持してくれた政治家が「スポーツ・ギャンブル担当大臣」に就任、見直しに着手することになった成果を報告した。

イギリスの賭け業者の団体「ブックメーカー協会」はこうしたMatt さんたちの活動に抵抗し、挑発を試みてきたが、Mattさんは「彼らが示す議論の土俵に乗ってはいけない」と話す。

「我々自身が、この議論の場組みを決めることが重要です。我々は、このFOBTsという固形オッズ型賭博端末が非常に依存性が高く、マネーロンダリングを助長し、ギャンブル障害を引き起こす要因となっているということを中心に主張してきました。これは、ギャンブル界のクラック、コカイン(依存性の高い薬物)と呼ばれていて、依存症の原因を個人の欠陥ではなく、有害な製品にあるとするし、議論の枠組みを再構築した」

ギャンブル事業者との戦いを、賢く有利に進めるコツを明かした。

個人のデータを大量に持ち、依存症に陥れることでマーケットを最大化

「Clean Up Gambling」キャンペーンでは、調査会社と連携し、オンラインギャンブル事業者が利用者を依存症に陥れていくための手口を調査。

自業者は、オンライン、オフライン関係なく、ギャンブルサイトの利用者の行動や特徴のデータを集め、ギャンブルサイトに長く滞在し、依存するように働きかける手法を使っていることを明らかにした。

「これは『責任あるギャンブル』とは異なります。ギャンブル事業者は、こうした技術に巨額の投資をすることによって、マーケットを最適化、最大化しようとしているのです」

負けがこんできて、取り戻そうとしている人に特別なインセンティブを与えて被害を悪化させたり、利用者が最も衝動的になるような時まで把握し、働きかける「ギャンブル依存症にするビジネスモデル」が横行していることを説明。

「ギャンブルに依存してしまうと、責任は自身にあると内在化してしまい、それを助長する言説もあります。しかし、実際にはギャンブル依存症は、ギャンブル事業者からの能動的な働きかけがあって、こうした行動に追い込まれています」と、依存症になった責任は利用者ではなく事業者にあることを強調した。

子供たちをギャンブルに誘い込む広告も規制

また国民的スポーツとしてサッカーが盛んなイギリスでは、子供たちがサッカー選手のユニフォームにつけられているギャンブル事業者の広告やスポーツ関連のギャンブル広告で、ギャンブルへ誘い込まれている現状があることを報告。イギリス・サッカーのプレミアリーグの半数がユニフォームにギャンブル事業者の広告をつけていたこともあるという。

Mattさんは「特に若い人は『このスポーツに詳しい』と思っていると、そのスポーツのギャンブルにハマりやすくなる。そうなると残念ながら、そこから抜け出すことができなくなる」と、若者を広告による誘導から守る重要性を強調した。

こうした現状に対し、Mattさんらが設立したギャンブル広告に反対する連合は、20のサッカークラブの支持を得て、ギャンブル広告を止めるよう求める請願を大臣に提出。

こうした働きかけの結果、ロンドン以外の全国の自治体では公共の交通機関や建物に対する広告が禁じられ、プレミアリーグはユニフォームの前面にギャンブルスポンサーを掲載するのを段階的に禁止することに合意した。

またスポーツの番組中継など、特に子どもが接する機会がある番組に関してはギャンブル広告を禁止する措置が取られ、子供にギャンブル業界がアピールする機会を妨げようとしているという。

ただし、メディアや放送事業者もギャンブル事業者と深く結びつき、既得権益も複雑に関わり合っているため、対策を徹底するのが難しい面にも触れた。

イギリスでは、ギャンブル対策法の改正で、掛け金の制限や、ギャンブル事業者に対し売上の1%を法定課徴金として徴収し、予防や治療の研究に充てることを盛り込んでいる。

Mattさんは「一部残念なところもありますが、こうした法定課徴金がもたらされることで予防や治療の研究に役立てられるということはよい面だなと思っています」と述べた。

(続く)

コメント

私は夫がギャンブル依存症です。

カンファレンスも現地参加しましたが、このように改めて文章で見るとより理解が深まります。

「実際にはギャンブル依存症は、ギャンブル事業者からの能動的な働きかけがあって、こうした行動に追い込まれています」

「依存症になった責任は利用者ではなく事業者にあることを強調した。」というところ。

ギャンブル依存症になるように仕組まれていることに驚きと恐怖を隠せませんでした。

ギャンブル業界やそれを野放しにしている国に依存症にされられている、当事者や家族は被害者です。

このままではいけない。

一人でも多く声を上げ、国境を越えて協力体制を作ってこの問題に立ち向かっていきたいと強く思いました。

ギャンブル産業が若者を依存症に陥れるまで、命を奪うまで、お金を吸い上げようとしているこの事態。「問題は利用者ではなく、利用者をギャンブル依存症にするビジネスモデル」ということを、当事者家族になるまで一切考えたことがなかった。

そして、いかに日本が遅れているのか、その現状も浮き彫りになった。ギャンブル広告をバンバン流しているメディア、広告会社にもこの現状をしってもらいたい。

こうして、正しく、詳細に報道してくださることに、一家族の立場として頭があがりません。

私の夫もギャンブル依存症となり、長年にわたり借金や家庭内での窃盗を繰り返してきました。

依存症を発症する前の夫は倹約家で、お金に関する知識も豊富な人でした。

それなのに、なぜこうなってしまったのか。私や家族は理解することができませんでした。

現在はオンラインで24時間、どこにいてもギャンブルができ、カードローンからいくらでもお金を賭けられる状況にあります。借金は膨らむ一方です。

さらに、アプリの設計そのものが依存症に陥るよう仕組まれていると知り、強い憤りを感じています。

もしその情報を知っていたら、利用制限をかけたり、早期に病院や自助グループにつなげたりでき、もっと早く夫の回復に取り組めたかもしれません。

ギャンブル依存症者は「だらしのない人」ではありません。病気にさせられた被害者です。そして、その家族もまたギャンブル業界の被害者です。

私は「ギャンブルをすべてなくしてほしい」と言っているのではありません。

ただし、以下のような対策を早急に講じていただきたいと強く願います。

• 過度な広告の制限

• 掛け金や賭ける回数の上限設定

• カードローンやクレジットカードとの紐付け禁止

また、私の子どもも競艇や競馬のCMを見て「行ってみたい!」と言うことがあります。

しかしギャンブルには依存症に陥るリスクがあります。未来ある子どもたちがギャンブルに憧れを持つような広告は、直ちにやめていただきたいと願います。

「問題は利用者ではなく、利用者をギャンブル依存症にするビジネスモデル」と聞いて衝撃を受けました。大切な家族が産業によってターゲットにされているのだということ、そしてそのことに今まで気が付かずにいたことに危機感を覚えました。

岩永さんの記事は私の保存版。

そうそう!そう言ってた!!との記憶の振り返りの為にありがたい記事でした。メモ取りするよりも岩永さんの記事を繰り返し読む方が的確だと思いました。

有害な製品を調査とデータで指摘し、世論と政治を巻き込み『責任あるギャンブル』事業への改革を進める知恵と熱い思い。何より仲間の連帯の強さを感じました。

日本の改革に、自分の出来る事を増やしていきたい。